はじめに|半側空間無視へのアプローチに“視線誘導”を活用

半側空間無視は、主に右脳の損傷によって生じる高次脳機能障害の一つであり、左側の空間や物体、身体の存在に気づきにくくなる認知的な障害です。

視覚自体に異常があるわけではなく、脳内の「注意配分機能」の障害が主因となるため、視野は保たれていても左側への認識が困難になることが特徴です。

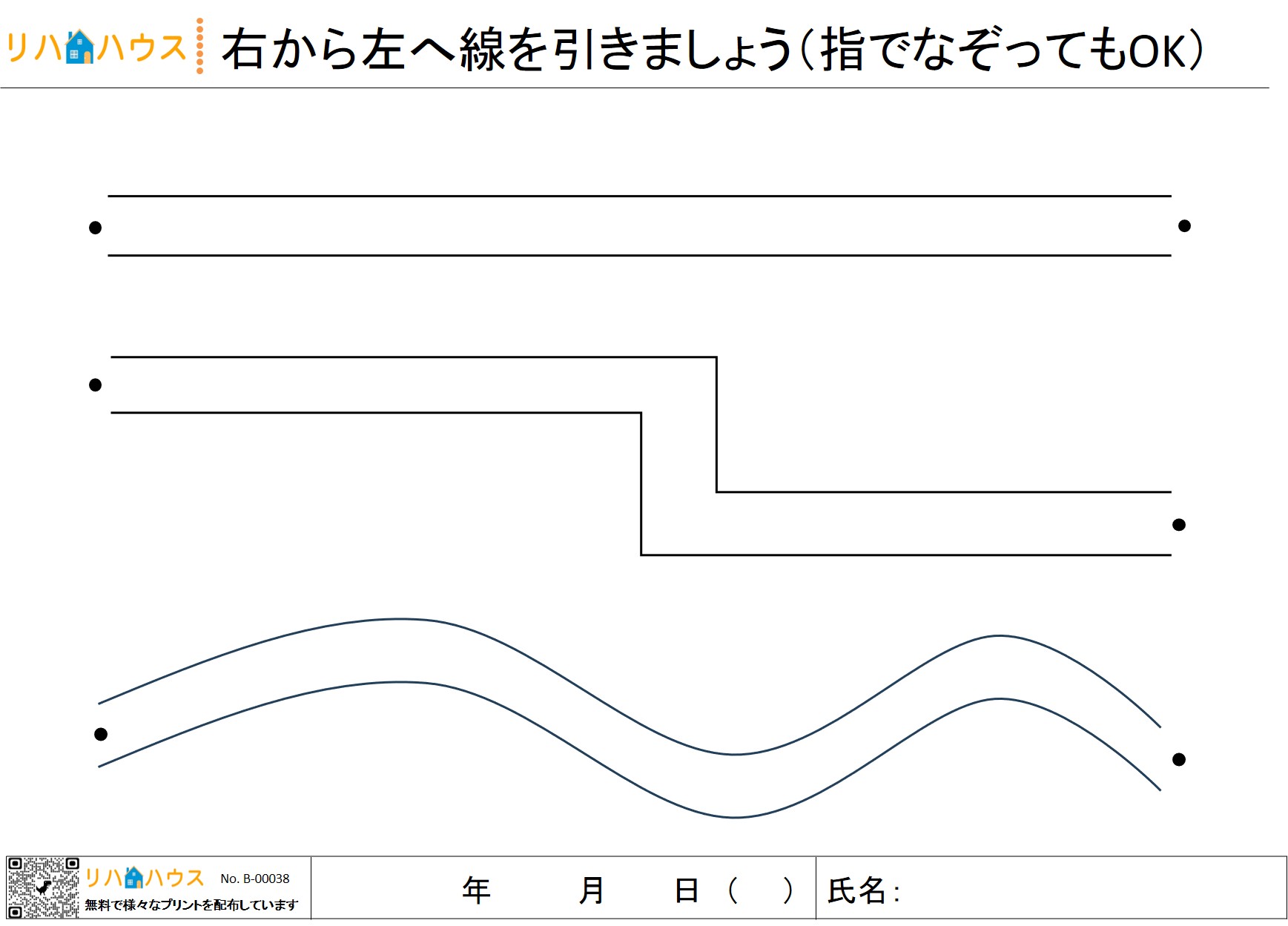

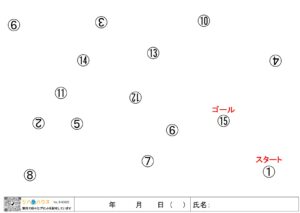

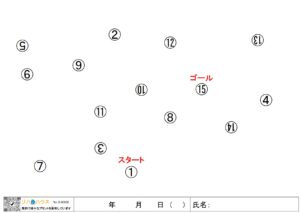

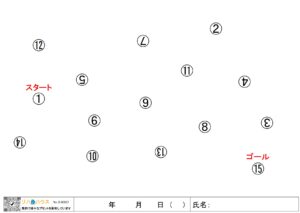

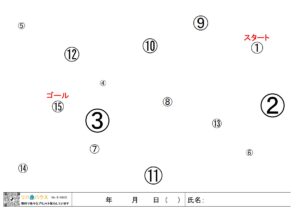

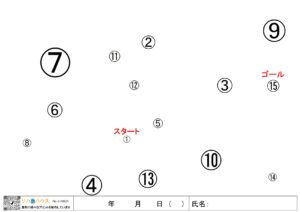

本記事でご紹介する【無料イラスト付きプリント】は、「右から左に線を引く」動作を通じて、左側への視線誘導と注意喚起を目的としたリハビリ支援教材です。現場で即使用できるPDF形式でご提供しており、患者指導や家庭内訓練にもご活用いただけます。

※本プリントは医療行為を目的としたものではありません。使用に際しては、体調や症状に応じて無理のない範囲で行ってください。

内容と目的|視覚的注意を“左側”へ向けるための段階的課題

半側空間無視の具体的な症状

半側空間無視が生じると、以下のような日常生活上の支障が観察されます。

- 食事の際に左側の料理を残す

- 上衣やズボンを着るときに左袖・左脚を通し忘れる

- 車椅子の左側にある障害物にぶつかる

- 鏡を見るときに左側の顔を整えられない

こうした行動の背後には、視線が左側に向きにくいこと、もしくは視覚的注意が左側に配分されにくいことがあり、リハビリテーションではこの“注意の偏り”を修正していく必要があります。

運動方法と活用方法|プリントの具体的な使い方と段階的工夫

本プリントは、視線の右→左誘導を自然な形で繰り返し、左側への気づきを引き出す構造となっています。

使用方法

- A4サイズで印刷し、机の正面に配置してください。

- 利用者に「右から左へ、ゆっくり線を引いてください」と指示します。

- ペンを持つのが難しい場合は指でなぞるだけでもOKです。

- 視線が中央や右に偏っている場合には、セラピストが軽く声かけや視線誘導を行いましょう。

- 進捗に応じて線の形(直線→曲線→点結び)や長さを変化させ、難易度を調整します。

プリントの特徴

- 視線誘導のための視覚ガイドが明確に配置

- 線種は直線・波線・点線・ジグザグ線など複数種類を用意

- 短時間でも取り組めるよう、シンプルで視認性の高いデザイン

- OT・PT・STがそのまま使用可能な専門職向け構成

この課題は、視線移動の訓練にとどまらず、注意持続や空間認識の向上にもつながるため、幅広い効果が期待できます。

注意点と安全への配慮|トレーニング時のポイントと現場支援の工夫

実施の際に気をつけたい点

- 無理に長時間実施しない

→ 1回あたり10〜15分以内が理想。集中力や疲労感に応じて調整してください。

- 成功体験を重視する

→ できた部分を肯定し、前向きなフィードバックを心がけましょう。

- 結果だけでなく、過程を観察する

→ 「目線が左端まで届いていたか」「頭部が右に傾いていないか」など、行動プロセスに注目することが重要です。

- 練習の成果を“見える形”に残す

→ 線を引いたプリントをファイリングしたり、簡単な評価記録をつけておくと、本人の達成感と意欲向上に直結します。

在宅や施設でも使いやすい工夫

- 家族や介助者向けの声かけマニュアルと併用すると、非専門職でも活用可能

- 複数枚を印刷して段階別に並べることで、連続性を持たせたトレーニングが可能

- 週1~2回の頻度でも継続することで効果が期待できる

まとめ|“左側に気づく”という第一歩を、このプリントから

半側空間無視のリハビリは、視覚探索行動の再獲得と注意の再配分を目的とした長期的な介入が求められます。その中で、「線を引く」というシンプルな動作の繰り返しは、患者にとって負担が少なく、達成感も得やすい重要なアプローチとなります。

- 左側への視覚的注意の喚起

- 空間認知と集中力の向上

- 自信と達成感の積み重ねによる意欲の向上

本プリントは、専門職による臨床使用はもちろん、在宅リハや家族支援の現場にも適した内容です。

リハハウスでは今後も、半側空間無視やその他の高次脳機能障害に対応した実践的な無料教材を継続的に提供してまいります。ぜひ、対象者の状態に応じて、柔軟にご活用ください。