このプリントは医療従事者の監修のもと作成されたもので、あくまで自主トレーニングの補助資料です。無理のない範囲で行い、症状や痛みがある場合は医療機関に相談しましょう。

はじめに|床での座り方が脱臼予防に直結する理由とは?

大腿骨近位部骨折に対する後方アプローチ術(人工骨頭置換術や人工股関節全置換術など)を受けた方にとって、脱臼予防はリハビリ初期の最重要課題のひとつです。

歩行や立ち上がり動作の指導は広く行われていますが、意外と指導が抜けがちなのが「床での座り方」です。特に和室文化のある日本では、床座りが日常的な動作であるため、脱臼肢位を避ける正しい知識と動作指導が必要不可欠です。

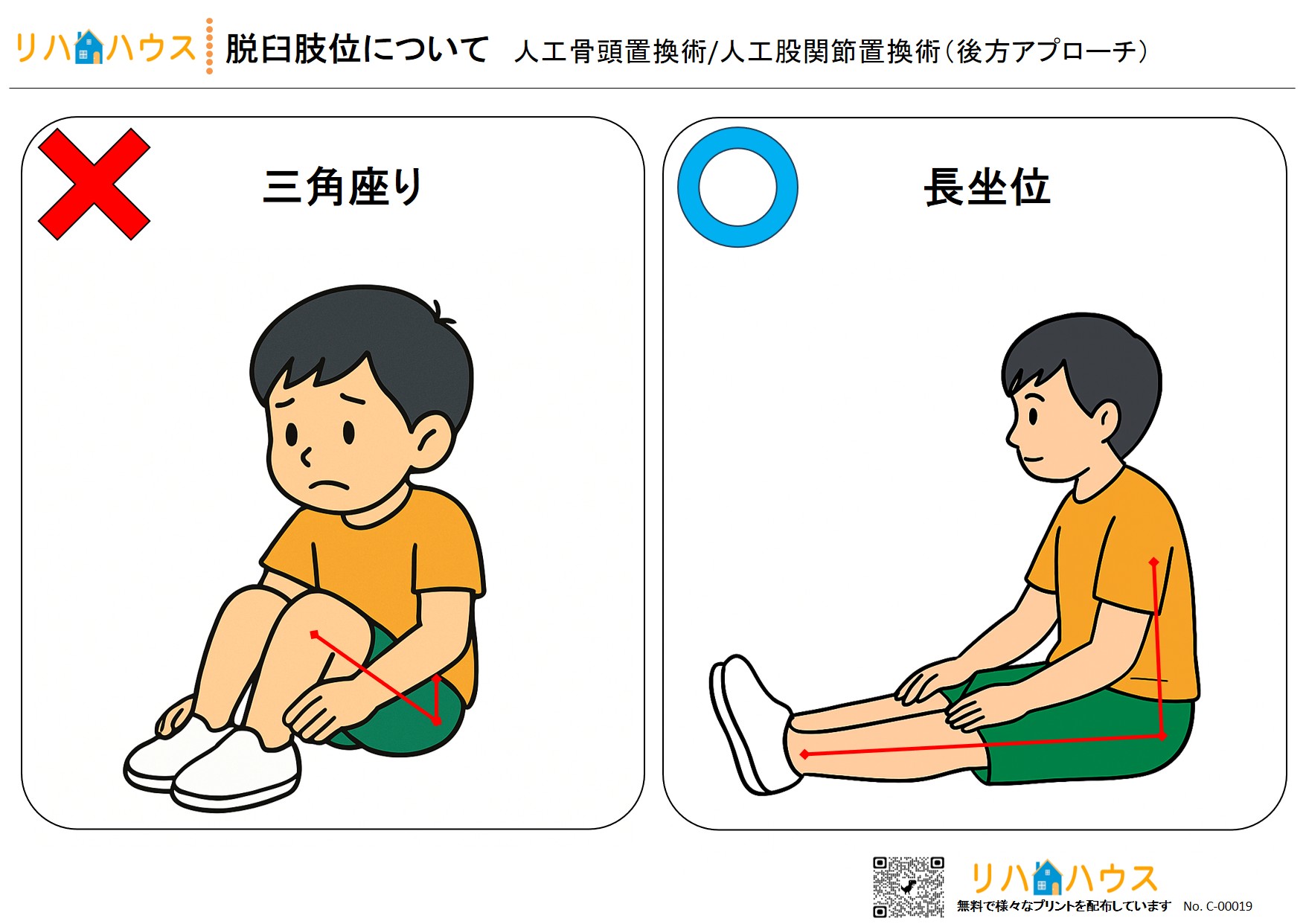

この記事では、脱臼リスクの高い「三角座り(体育座り)」と、安全性の高い「長座位」の違いを、無料ダウンロード可能なイラスト付きプリントとともにご紹介します。

※本プリントは医療行為を目的としたものではありません。使用に際しては、体調や症状に応じて無理のない範囲で行ってください。

内容と目的|三角座りが危険な理由と、なぜ長座位が安全なのか

なぜ「床での座り方」が脱臼リスクに関係するのか?

後方アプローチでは、術中に股関節後方の筋群や関節包が切開されるため、術後は股関節の構造的安定性が一時的に損なわれます。

その結果、以下の動きが重なると後方脱臼を引き起こしやすくなります

- 深い股関節屈曲(90度以上)

- 内旋(脚を内側にひねる)

- 内転(脚を内側に寄せる)

この危険な三要素を満たしやすい座り方が「三角座り」です。

運動方法と活用方法|脱臼を防ぐ安全な座位姿勢の指導法

【NG】脱臼リスクの高い「三角座り」とは?

三角座り(体育座り)は、両膝を立てて腕で抱えるような姿勢で、外見上は安定して見えるものの、股関節への負担が非常に大きくなります。

【三角座りの問題点】

- 股関節が90度以上に深く屈曲

- 両膝が閉じることで内転位になる

- 足の位置により内旋位も加わる可能性あり

これらの要素が合わさることで、後方脱臼のリスクが一気に高まります。

特に術後3か月以内は脱臼の頻度が最も高いため、患者本人や家族には繰り返しの注意喚起が必要です。

【推奨】脱臼リスクを抑える「長座位」のすすめ

三角座りを避けたうえで推奨されるのが、長座位です。長座位とは、両脚を前にまっすぐ伸ばし、背筋を伸ばして座る姿勢のことです。

【長座位が安全な理由】

- 股関節が軽度屈曲位にとどまり、90度未満で安定

- 脚が伸びていることで内旋や内転が生じにくい

- 両手で体を支えることでバランスが取りやすい

床生活を避けられない環境では、この長座位を基本とし、必要に応じてクッション・背もたれ・手すりを組み合わせることで、より安全性が向上します。

注意点と安全への配慮|動作全体の流れと家族支援が鍵

床からの立ち上がり動作に注意

長座位は安全性が高いとはいえ、床から立ち上がる動作の中にはリスクがあります。特に以下の動きには注意が必要です。

- 膝を立てすぎて足を後ろに引いてしまう

- 体幹をひねりながら上体を起こす

これらの動きは、内旋や内転が入りやすく、脱臼肢位に移行するリスクがあるため、一連の動作としての指導が求められます。

ご家族・介助者への具体的アドバイス

患者本人だけでなく、日々の生活を支えるご家族や介助者にも以下の点を丁寧に伝えておくことが大切です。

- 床での座り方を観察し、三角座りをしていないか確認

- 低いテーブルの使用を避けるなど、環境整備を行う

- 椅子中心の生活への移行も検討する(特に退院直後)

また、リハビリ職からのアプローチとしては、イラストを用いて「良い例/悪い例」を視覚的に示すことで、理解が深まりやすくなります。

まとめ|“当たり前の座り方”が術後リスクになることを伝えよう

床に座るという何気ない動作も、術後の股関節にとっては脱臼の引き金となり得る重大な動作です。

しかし、以下の3点を押さえれば、安心して在宅生活を送ることが可能です。

- 脱臼肢位を知り、リスクのある座り方(三角座り)を避ける

- 長座位など、安全な姿勢を習慣化する

- ご家族や介助者と情報を共有し、環境整備を進める

リハハウスでは、本記事の内容をもとにした無料のイラスト付きプリントを配布しています。患者指導、家族支援、退院前カンファレンス、訪問リハなど、現場でそのまま活用できる教材としてご利用ください。

-300x212.jpg)

-300x212.jpg)

-300x212.jpg)