このプリントは医療従事者の監修のもと作成されたもので、あくまで自主トレーニングの補助資料です。無理のない範囲で行い、症状や痛みがある場合は医療機関に相談しましょう。

はじめに|高次脳機能リハビリにおける半側空間無視へのアプローチ

高次脳機能障害の中でも半側空間無視は、特に日常生活動作(ADL)や社会復帰に大きな影響を及ぼす症状の一つです。半側空間無視とは、脳損傷(特に右半球の損傷)により、視覚的注意が損傷反対側に向かなくなる症状を指します。この状態では、食事時に皿の片側の食べ物を残してしまう、着替えで衣服の片側を着損ねる、移動中に片側の障害物に気づかずぶつかるといった問題が生じます。

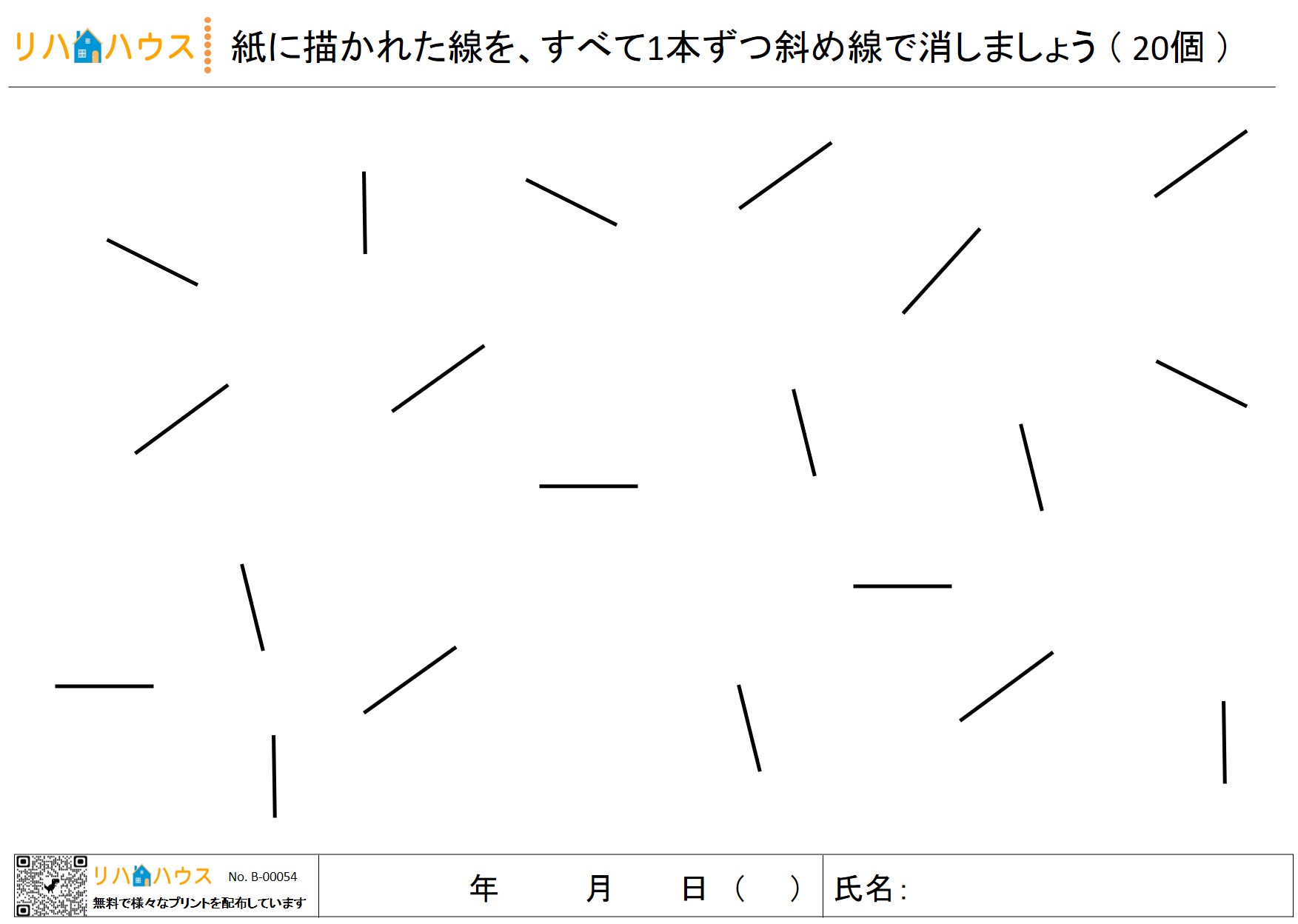

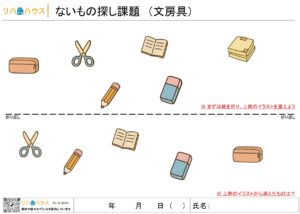

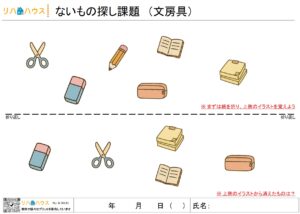

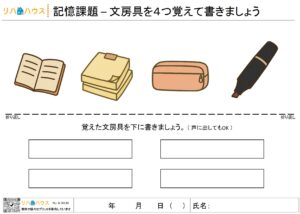

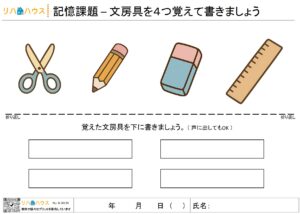

このような症状に対しては、視覚探索訓練や空間認知課題を用いたリハビリが有効とされており、繰り返しの練習を通して注意機能や空間認知の再構築を促すことが目的となります。本記事では、リハハウスが提供する「半側空間無視課題プリント(線分抹消課題)」を紹介し、臨床現場や在宅リハビリでの活用方法や注意点について解説します。

※本プリントは医療行為を目的としたものではありません。使用に際しては、体調や症状に応じて無理のない範囲で行ってください。

内容と目的|線分抹消課題の特徴とリハビリ効果

本プリントは、紙面上にランダムに配置された20本の短い斜線をすべて1本ずつ抹消していく課題です。これは、臨床評価でも広く使用される線分抹消試験に類似した形式であり、注意の偏りや空間探索の左右差を改善する目的で実施します。

この課題の主な目的は以下の通りです

- 半側空間無視の改善

左右いずれかの無視が生じている場合、その方向への注意を促し、探索行動を促進します。

- 視覚的注意と探索力の強化

ランダムに配置された線分を探す過程で、視野全体に対して注意を向ける練習となります。

- 反復による認知機能刺激

継続的に取り組むことで、注意機能・空間認知・遂行機能といった複数の高次脳機能を活性化します。

- ADLへの汎化

課題を通じて得られた視覚探索力の改善は、食事、整容、移動などの生活動作にも好影響を及ぼします。

本プリントは、図形の配置が毎回ランダムであるため、パターン記憶による学習効果ではなく、真の注意力や探索力を引き出す点が特徴です。

運動方法と活用方法|実施手順と臨床・在宅での利用法

◆課題の基本的な実施方法

- プリントを配布または提示する

A4サイズのプリントに、ランダムに配置された20本の斜線が描かれています。

- 課題の説明を行う

「紙面上のすべての線に斜めの線を1本ずつ重ねて消してください」と指示を与えます。

- 抹消作業の実施

利き手でペンを持ち、すべての斜線に抹消線を引きます。時間計測を行うことで評価指標としても活用可能です。

- 結果の確認

抹消漏れがある箇所や左右差を確認し、注意の偏りをフィードバックします。

◆臨床現場での応用例

- 評価ツールとしての活用

半側空間無視の有無や程度を簡便に把握する評価手段として使用可能です。

- リハビリ訓練としての使用

注意機能訓練の一環として、段階的に課題量や配置を変化させながら訓練に用います。

- 在宅自主トレの指導

家族や介護者がプリントを用意し、日常的に取り組むことで訓練効果の維持を目指せます。

注意点と安全への配慮|課題実施時に意識すべきポイント

- 視野全体への注意を促す指導

課題開始前に「紙全体を見渡してから始めましょう」と声掛けを行うことで無視側への注意を誘導します。

- 実施時間と頻度の調整

1回あたり5〜10分程度を目安とし、集中力が低下しない範囲で実施することが望ましいです。

- 眼鏡や照明環境の確認

視覚的要因で課題が困難になることを避けるため、視力補正具や十分な明るさを確保しましょう。

- 症状に応じた難易度調整

無視が強い場合は、線分の本数を減らしたり、線分を太くするなどして難易度を下げる工夫が必要です。

まとめ|線分抹消課題で半側空間無視への効果的なアプローチを

半側空間無視は、日常生活におけるさまざまな動作に影響を与える高次脳機能障害の代表的な症状です。線分抹消課題は、視覚探索力や注意力の改善を促し、症状の軽減やADLの改善に役立つシンプルかつ効果的な訓練法です。

リハハウスが提供するこの課題プリントは、イラスト入りの教材を無料ダウンロード可能としており、臨床現場での評価や訓練、在宅での自主トレーニングまで幅広く対応可能です。

高次脳機能リハビリにおける半側空間無視への介入や、注意機能のトレーニング教材を探している方は、ぜひこのプリントを活用し、認知機能改善や日常生活動作の向上に役立ててください。