このプリントは医療従事者の監修のもと作成されたもので、あくまで自主トレーニングの補助資料です。無理のない範囲で行い、症状や痛みがある場合は医療機関に相談しましょう。

はじめに|半側空間無視に対するリハビリの重要性

高次脳機能障害の一症状としてよく見られる半側空間無視は、脳損傷(特に右半球の損傷)によって注意が損傷反対側に向かなくなる現象です。この障害は、食事中に皿の片側の食べ物に手を付けない、着替えの際に衣服の片側を着損ねる、歩行時に片側の障害物に気づかずぶつかるなど、ADL(日常生活動作)のあらゆる場面で問題を引き起こします。

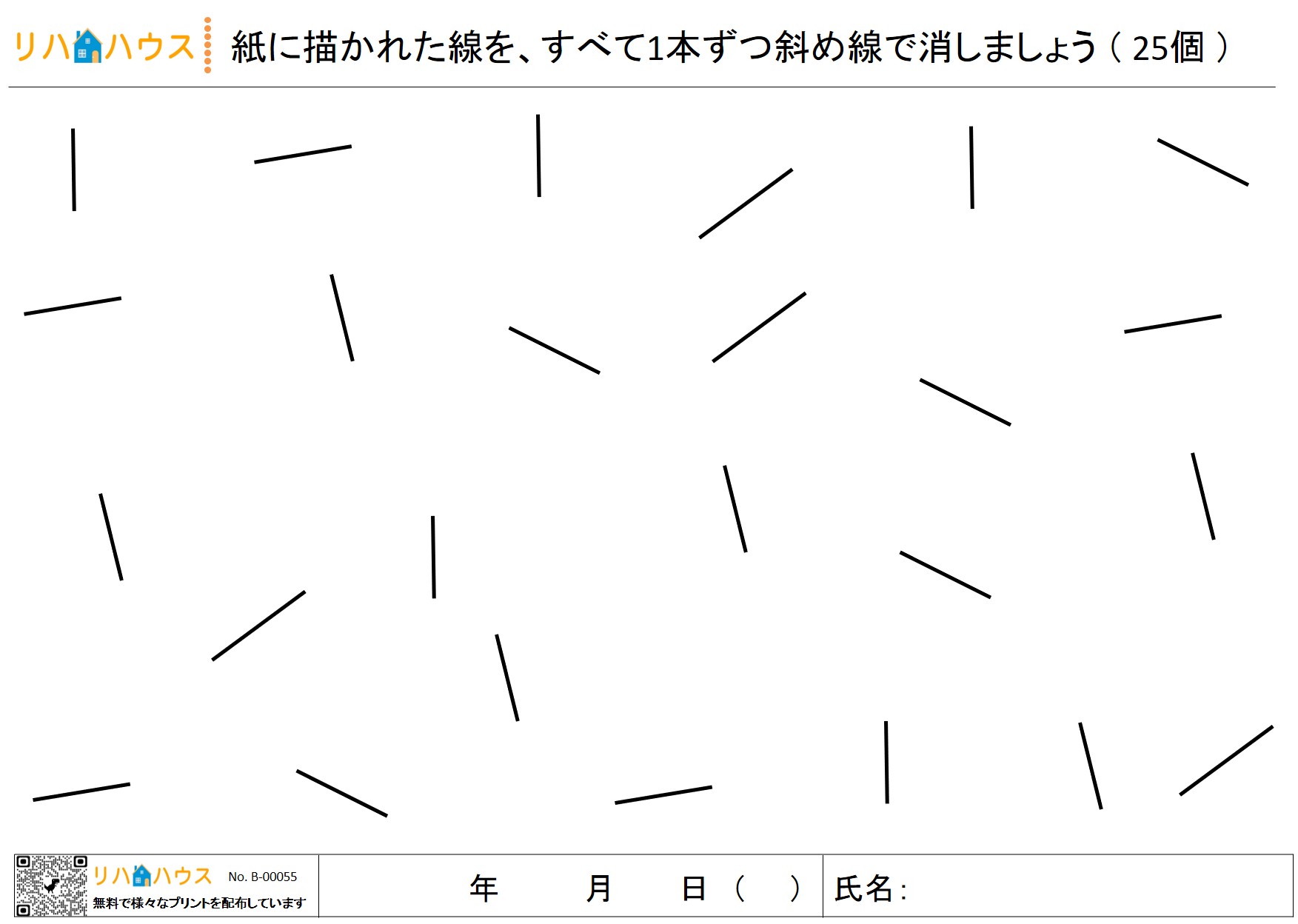

リハビリテーションにおいては、視覚探索課題や線分抹消課題などを通じて無視側への注意を促す訓練が有効とされています。本記事で紹介するリハハウスの「半側空間無視課題プリント(線分抹消課題・25本版)」は、無視症状への介入に適した教材であり、臨床現場から在宅での自主トレまで幅広く活用できる内容となっています。

※本プリントは医療行為を目的としたものではありません。使用に際しては、体調や症状に応じて無理のない範囲で行ってください。

内容と目的|25本ランダム配置による線分抹消課題の特徴

このプリントは、ランダムに配置された25本の短い斜線をすべて1本ずつ抹消する課題です。いわゆる「線分抹消試験」と同様の形式を採用しており、注意の偏りや視覚探索行動の評価・訓練の両方に利用できます。

本課題の目的は以下の通りです

- 半側空間無視の改善

無視側への注意を意識的に促し、視覚探索範囲を拡大させる訓練として有効です。

- 視覚的注意力の強化

ランダムな配置のため、全体を見渡しながら探索する必要があり、注意力を持続的に活性化できます。

- 高次脳機能の再構築

繰り返し取り組むことで、認知機能(注意・視覚探索・遂行機能)を統合的に刺激します。

- ADLへの応用

空間探索力が向上すると、食事や整容、移動時の安全確認など、日常生活における注意行動が改善しやすくなります。

特に、25本という本数設定は「適度な集中力を維持しやすい量」として臨床現場で使いやすい点も特徴です。

運動方法と活用方法|課題の進め方と実践例

◆基本的な実施手順

- プリントを提示

A4サイズの紙に25本の斜線がランダムに配置されています。

- 指示を明確に伝える

「紙面上のすべての線に斜め線を1本ずつ重ねて消してください」と説明します。

- 課題を実施

利き手でペンを持ち、1本ずつ順に抹消していきます。無視側の探索を促す声かけ(例:「左側もよく見てください」)を行うと効果的です。

- 評価・フィードバック

抹消漏れがどの位置に集中しているかを確認し、注意の偏りや改善点をフィードバックします。時間計測も加えることで注意持続力の評価にも活用可能です。

◆臨床現場での活用例

- 初期評価として

半側空間無視の有無や程度を簡便に確認できる評価ツールとして使用可能です。

- 訓練課題として

定期的に実施し、正答率や所要時間の変化を記録することで改善経過を可視化できます。

- 併用訓練との組み合わせ

読字訓練や模写課題など、他の視覚認知課題と併用することで包括的な認知リハを実施可能。

◆在宅自主トレーニングへの応用

在宅では家族や介護者がプリントを印刷し、日課として取り入れることができます。実施の際はタイマーを使って記録することで、改善実感を持たせる工夫が効果的です。

注意点と安全への配慮|課題実施時に留意すべきポイント

- 視野全体の探索を促す声かけ

実施前に「紙全体を見てください」と伝え、無視側への注意を誘導します。

- 照明環境と視力補正

視覚認知課題では明るさや視力補正が不十分だと精度が落ちるため、眼鏡の着用や照明確保が必須です。

- 過剰な疲労を防ぐ

無理に長時間続けず、1回5〜10分程度の短時間訓練を複数回行う方が効果的です。

- 難易度調整

初期段階では線分の本数を減らしたり、太さを太くして実施し、徐々に元の課題に戻していく方法が推奨されます。

まとめ|線分抹消課題で半側空間無視リハビリを効率的に

「線分抹消課題」は、半側空間無視への介入としてシンプルかつ効果的な訓練方法です。今回紹介した25本ランダム配置の課題プリントは、評価にも訓練にも活用でき、臨床現場・在宅の双方で即実践可能な教材となっています。

リハハウスでは、この課題をイラスト付きプリントとして無料ダウンロードできるよう提供しており、専門職による訓練指導や在宅リハ支援のツールとしても最適です。半側空間無視への対応や注意機能改善の一助として、ぜひ現場でご活用ください。