このプリントは医療従事者の監修のもと作成されたもので、あくまで自主トレーニングの補助資料です。無理のない範囲で行い、症状や痛みがある場合は医療機関に相談しましょう。

はじめに|半側空間無視に対するリハビリの重要性

高次脳機能障害の一症状である半側空間無視は、脳損傷(特に右半球損傷)により損傷反対側への注意が低下する現象です。この状態では、食事中に皿の片側に手をつけない、衣服の片側だけを着損ねる、移動中に障害物に気づかず衝突するといった問題が頻繁に見られます。

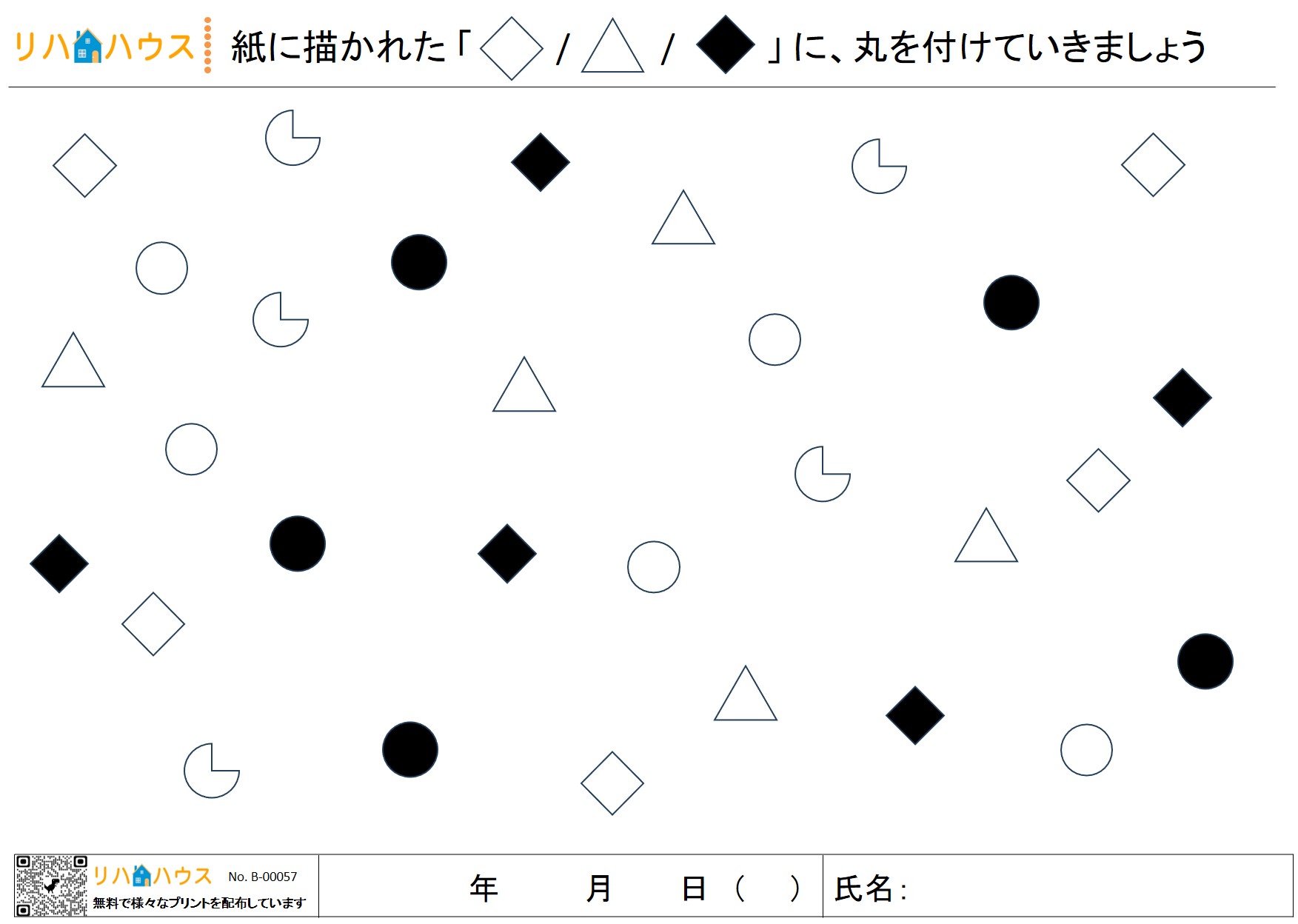

リハビリテーションでは、視覚探索課題や図形認知課題を通して、無視側への注意を誘導し、空間認知力を回復させる取り組みが推奨されています。本記事で紹介するリハハウスの「半側空間無視課題プリント(図形探索型)」は、臨床現場での評価・訓練だけでなく、在宅での自主トレーニングにも適した教材です。

※本プリントは医療行為を目的としたものではありません。使用に際しては、体調や症状に応じて無理のない範囲で行ってください。

内容と目的|図形探索課題で視覚探索力と注意機能を鍛える

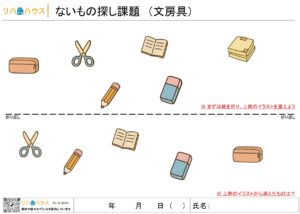

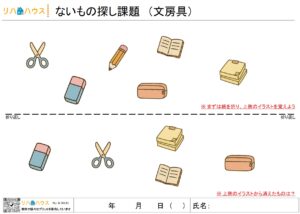

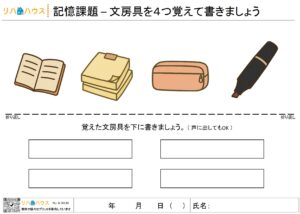

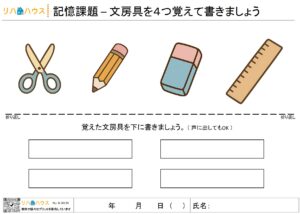

このプリントは、紙面にランダムに配置された30個の図形の中から、指定された「ひし形」「三角」「黒いひし形」を探し出し、丸でチェックしていく課題です。

- 図形の配置はランダムであり、無視側に対する探索を自然に促すよう作成しています。

- 指定図形は各5つずつ(計15個)配置し、残り15個は類似した図形や紛らわしい図形を混在させて難易度を調整しています。

この課題の目的は以下の通りです

- 半側空間無視の改善

無視側への視覚探索を促し、注意の偏りを修正する練習になります。

- 選択的注意と視覚探索力の向上

ランダムな図形配置によって、必要な図形を見つけ出すための注意集中力を高めます。

- 高次脳機能の統合的訓練

図形認識、位置関係の把握、探索行動を組み合わせることで、注意・認知・遂行機能を同時に刺激します。

- ADL動作への応用

視覚探索力の改善は、食事・整容・歩行など日常生活における安全性や効率の向上にも直結します。

運動方法と活用方法|課題の実施手順と応用例

◆基本的な実施手順

- プリントの準備

A4サイズに30個の図形がランダムに配置されたプリントを用意します。

- 課題説明

「紙面に描かれた図形の中から、ひし形・三角・黒いひし形を見つけ、丸をつけてください」と明確に指示します。

- 課題実施

利き手でペンを持ち、1つずつ対象図形を探索し丸で囲みます。無視側への注意を促すために「左(または右)もよく見ましょう」と声かけを行うと効果的です。

- 結果確認とフィードバック

指定図形の見落としや左右偏りを確認し、視覚探索の範囲や無視側の改善状況を評価します。必要に応じて時間を計測して進捗を可視化します。

◆臨床現場での活用例

- 評価ツールとして使用

初期評価時に実施し、無視側の探索漏れや左右差を確認します。

- 段階的な訓練

図形の種類や配置を変えて難易度を調整し、無視症状に応じた訓練負荷を設定します。

- 併用課題との組み合わせ

線分抹消課題や視覚追跡課題と併用して注意機能の総合的改善を図ります。

◆在宅自主トレーニングへの応用

このプリントは、家庭での自主トレーニングにも活用可能です。家族や介護者が見守る中で行うことで、日常的に無視側への注意を促しやすくなります。

- 1日1回、5〜10分程度の短時間実施が推奨されます。

- 結果や所要時間を記録し、改善の経過を可視化することでモチベーション維持につながります。

注意点と安全への配慮|実施時の留意点

- 視野全体の探索を意識させる

課題実施前に「紙全体を見渡しましょう」と声をかけ、探索の範囲を広げる意識を持たせます。

- 視覚環境の調整

明るい照明環境で行い、必要に応じて眼鏡を使用し、視認性を確保します。

- 無理のない頻度と時間設定

長時間の集中は疲労を招くため、1回5〜10分程度の短時間訓練を推奨します。

- 難易度の漸増

初期段階では指定図形の数を減らしたり類似図形を少なくするなどして負荷を軽減し、徐々に標準課題に移行します。

まとめ|図形探索課題で半側空間無視リハビリを効率化

「図形探索課題プリント」は、視覚探索力や注意機能を強化するための効果的なリハビリ教材です。今回の課題では、ランダムに配置された30図形の中から特定の図形を見つけることで、空間認知力や探索能力の向上が期待できます。

リハハウスでは、この課題をイラスト付きプリントとして無料ダウンロード可能とし、臨床現場や在宅リハビリで即活用できるよう提供しています。半側空間無視への対応や高次脳機能リハビリにおける認知課題として、ぜひご活用ください。