はじめに

高次脳機能障害では、記憶障害が日常生活や社会復帰の大きな障壁となることが知られています。特に短期記憶や作業記憶(ワーキングメモリー)の低下は、新しい情報を一時的に保持・再生する力を損なうため、買い物内容の保持、服薬管理、予定の把握、会話内容の記憶など、生活のあらゆる場面に影響を及ぼします。

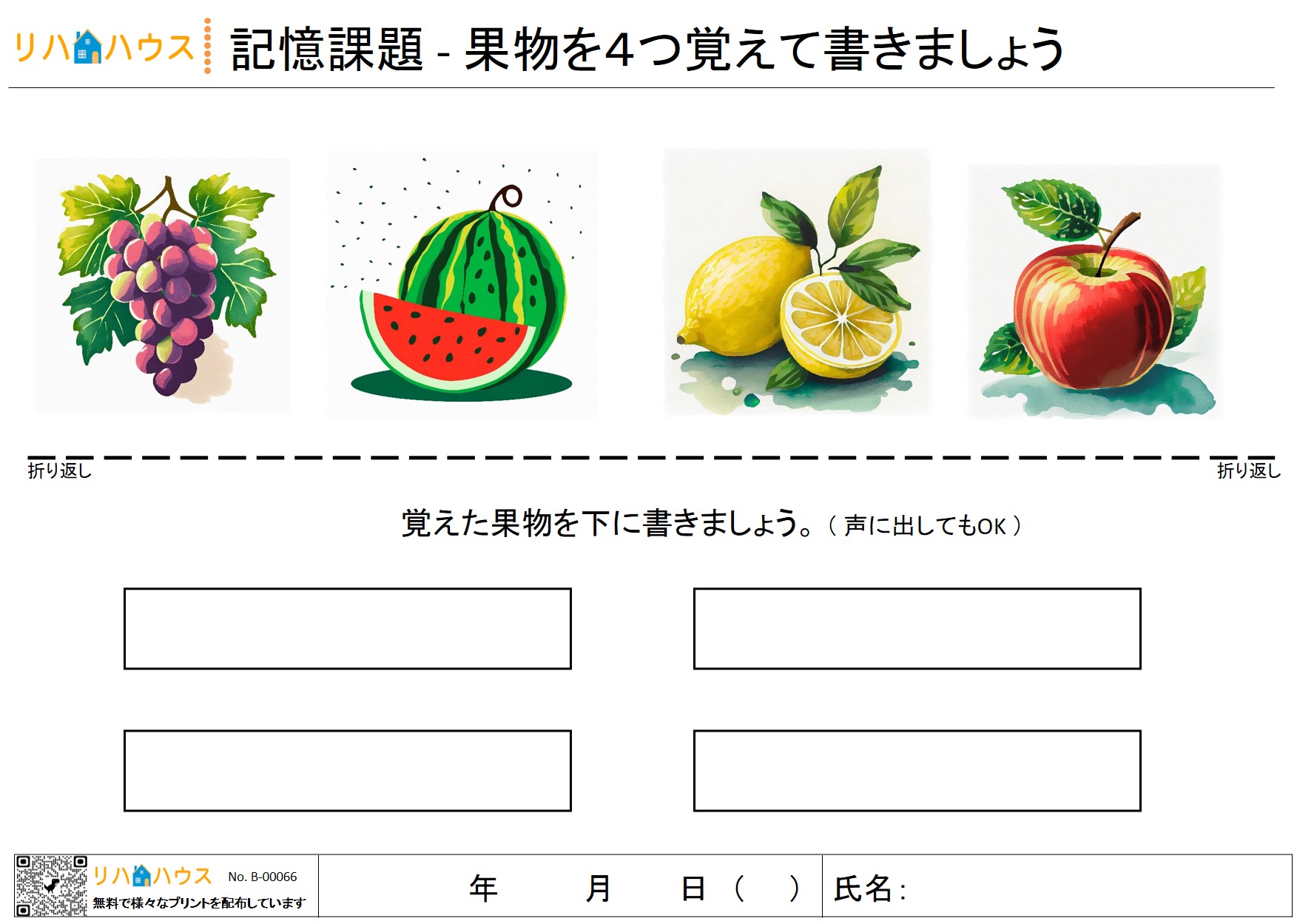

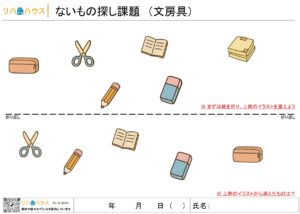

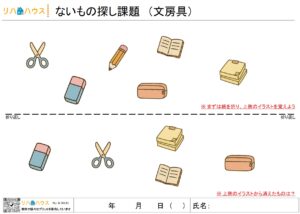

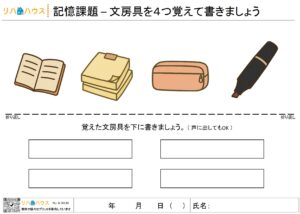

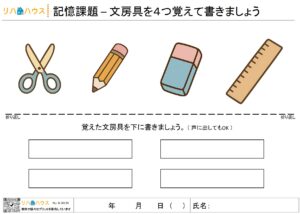

今回紹介するリハハウスの【無料ダウンロード】プリントは、「果物のイラスト」を活用した視覚的記憶トレーニング素材です。

4種類の果物イラストを提示し、一定時間記憶したのちに名称を想起(書く・言う)してもらうシンプルな構成で、臨床現場でも家庭でも活用できる内容となっています。

イラストを使用することで、言語だけでなく視覚的な手がかりを活用しながら取り組むことができ、学習過程をサポートしやすい点が特徴です。また、個々のペースに合わせて進められるため、幅広い利用場面で活用しやすい教材となっています。

※本プリントは医療行為を目的としたものではありません。使用に際しては、体調や症状に応じて無理のない範囲で行ってください。

内容と目的|果物イラストによる視覚記憶トレーニング

■ 課題の概要

このプリントでは、4種類の果物(ぶどう、すいか、レモン、りんご)が描かれたイラストを一定時間提示し、それを覚えて取り組む形式の課題を行います。

その後、提示したイラストを隠し、「覚えている果物の名前を紙に書く」もしくは「口頭で思い出した名前を伝える」などの方法で確認します。

この一連の流れでは、視覚的な情報を手がかりにしたり、言葉を思い出したりと、複数のステップを順に進める構成になっています。こうした段階的な取り組み方により、課題の進め方を整理しながら進行できる点が特徴です。

■ リハビリ目的

- 記憶機能の改善

視覚的なイラストと果物名を照らし合わせながら取り組むことで、情報を整理する過程に意識が向きやすくなります。このような構成は、名前と見た目を関連づけて扱う練習として活用できます。

- 注意力の維持と集中の強化

課題に取り組む際は、イラストや情報に意識を向けながら進める構成となっています。状況に応じて注意を向ける対象が変わるため、さまざまな場面での学習活動として活用できます。

- 言語機能の活性化

名称を声に出して答える形で取り組む場合、言葉を使った表現や想起の機会が自然と増える構成になっています。声に出して確認する方法は、学習活動のバリエーションとして取り入れやすく、利用者の状況に合わせて活用できます。

- 遂行機能の強化

提示→記憶→再生という段階的な手順で取り組む構成になっており、流れを意識しながら学習しやすい形式になっています。順序立てて取り組む経験を積むためのステップとして活用できます。

このように、果物のイラストを使った課題は、学習活動や認知面のサポートとして幅広い場面で取り入れやすい素材です。イラストを手がかりにしながら取り組めるため、場面に応じて活用しやすい点が特徴です。

運動方法と活用方法|実践手順と応用例

■ 実施手順

- 提示フェーズ(30〜60秒)

果物のイラスト(4種類)を見てもらい、「この中にどんな果物があるか確認してみましょう」と声をかけます。提示の時間は、取り組む方のペースに合わせて調整できます。

- 記憶フェーズ(短期保持)

イラストをいったん隠し、数秒ほど間を置きます。この時間は、次のステップに移る前の確認として活用できます。

- 想起フェーズ(解答)

隠した状態で、「覚えている果物の名前を書いてみましょう」または「思い出したものを口頭で伝えてください」と伝えます。思い出しにくい場合は、「色を手がかりにして探してみましょう(例:赤い果物、黄色い果物)」のような声かけを段階的に追加することもできます。

- フィードバックフェーズ(答え合わせ)

再度イラストを見てもらい、どの果物が描かれていたか一緒に振り返ります。結果の正確さだけでなく、「どう取り組めたか」「どこに気づいたか」など、プロセスに目を向けて共有することで、次のステップに進みやすくなります。

■ 活用方法

- 臨床現場での使用

作業療法や言語療法の個別プログラムで使用できます。記憶障害、注意障害、遂行機能障害をもつ方に対し、認知機能全体の包括的なトレーニングとして活用できます。また、会話練習や物品想起課題など、他の課題と組み合わせることで汎用性が広がります。

- 在宅での自主トレーニング

家庭でのトレーニングでは、家族が提示・隠す役を担当し、結果を一緒に確認する形が推奨されます。果物という身近な題材を扱うため、リラックスしながら楽しく続けられる点も利点です。

注意点と安全への配慮|指導・自主練習時の留意点

■ 実施時の注意点

- 短時間・低負荷から開始

初めは無理のない時間(5分以内など)で取り組める範囲から始め、 その日の体調に合わせて調整しながら進めることをおすすめします。。

- 取り組みやすさを保つ工夫

「どのくらい思い出せたか」「今日はここまでできた」など、 その場で感じたことを共有することで、次のステップに移りやすくなります。

- 環境要因への配慮

テレビやスマートフォンの音、周囲の会話などを控え、 静かな環境を整えると取り組みやすくなります。

- フィードバックの質を意識

結果の正確さにこだわりすぎず、 「この部分に気づけましたね」「次はこのやり方も試してみましょう」 といった 過程に目を向けた声かけ が役立つことがあります。

■ 臨床・在宅での安全配慮

- 疲労や集中の変化への配慮

取り組んでいる最中に疲れや集中のしにくさが見られた場合は、無理をせず休憩をはさみながら進めることをおすすめします。

- 取り組む量と刺激の調整

負担を感じやすい方の場合は、イラストや課題の量を減らすなど、取り組みやすい形に調整しながら進めるとスムーズです。サポートする人が近くで様子を確認しつつ、一緒に進める方法もあります。

- 在宅で実施する場合の見守り

家庭で取り組む際は、周囲の人がゆるやかに見守り、長時間続けずに適宜休憩を取りながら行うと、落ち着いて取り組みやすくなります。

まとめ|果物イラストを使った楽しく効果的な記憶リハビリ

この【無料ダウンロード】果物記憶プリントは、果物のイラストを用いたシンプルな構成で、日常的な学習やレクリエーションとして幅広く活用できる教材です。視覚的に分かりやすいモチーフのため、初めて取り組む方でも使用しやすい点が特徴です。

多様な場面で活用しやすいプリント

このプリントは、イラストを見て内容を確認する、隠して思い出す、答え合わせをする。というシンプルな流れで構成されており、集中して取り組みたい場面や、作業の合間の軽いワークにも使いやすい形式です。

取り組む中で意識しやすいポイント

イラストを見る、言葉にする、手元で書き留めるなど、複数のステップがあるため、その過程で自然とさまざまな気づきが得られることがあります。取り組んだ内容を振り返ることで、「どこを覚えていたか」「どの手がかりが役に立ったか」などを確認しやすくなります。

使う人のペースで続けやすい構成

短時間でも取り組めるため、学習習慣づくりにも活用しやすい教材です。無理のない時間設定で行い、少しずつ取り組む量を調整しながら続けることで、日々の学びとして自然に取り入れることができます。