はじめに

高次脳機能障害や脳血管障害後の患者では、空間認知障害(視空間認知障害)がしばしば認められます。空間認知機能とは、物体の位置関係や形、方向、距離を把握し、正確に再現・操作する能力を指します。

この機能が低下すると、衣服の前後や左右を間違える、物を置いた場所がわからない、図形の模写が困難になるといった日常生活上の支障が生じます。

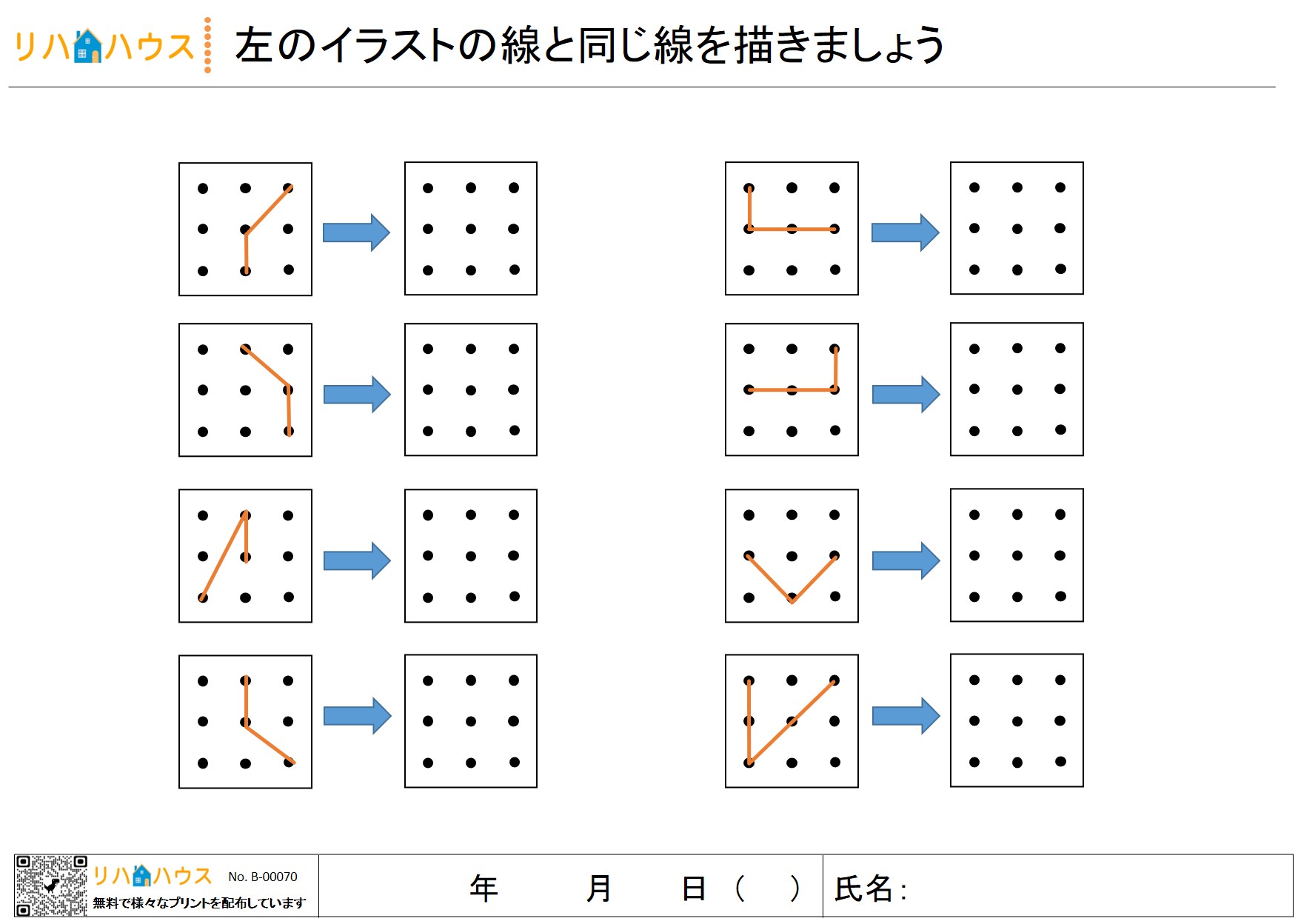

今回紹介する【無料ダウンロード】プリントは、9つの点を結んで図形を再現する空間認知課題の第3弾です。左側に見本となる図形が描かれており、右側には同じ9つの点のみが配置されています。

対象者は見本を見ながら、右の枠内で同じ図形を再現していく構成になっています。課題は全8種類あり、難易度を段階的に設定しているため、臨床現場でも在宅トレーニングでも活用できます。

この課題は、単なる模写練習ではなく、視覚情報の正確な把握、空間構成能力、手指の協調性、遂行機能の強化など、複数の認知機能を包括的に刺激できる教材です。

※本プリントは医療行為を目的としたものではありません。使用に際しては、体調や症状に応じて無理のない範囲で行ってください。

内容と目的|点つなぎによる空間構成トレーニング

■ 課題の概要

プリント上には、左に「見本の図形」、右に「9つの点だけが描かれた枠」が並んでいます。対象者は左の見本を確認しながら、右の点を線で結び、同じ形を再現するように指示します。

全8問あり、最初は単純な図形から始まり、徐々に複雑な構成(交差する線や非対称形)へと進むよう設計されています。これにより、対象者の認知レベルや集中力に合わせた段階的トレーニングが可能です。

■ 目的

このプリントの目的は、視空間機能の評価および訓練を通じて、日常生活における空間把握能力を改善することです。

- 空間構成能力の強化

見本と同じ形を再現する過程で、形の全体像を捉え、部分間の位置関係を正確に構築する力を育てます。

- 視覚注意・集中力の向上

点の位置や順序を見落とさないよう集中することで、持続的注意力の強化が期待されます。

- 手眼協調(Eye-Hand Coordination)の促進

視覚的情報をもとに正確に線を引くことで、視覚と手の運動制御の協調性を鍛えることができます。

- 遂行機能のトレーニング

「見本を確認 → 計画 → 実行」という流れを通じ、課題遂行能力の向上にもつながります。

これらの能力は、食事動作、衣服の着脱、掃除、調理などのADL(Activities of Daily Living)に密接に関係しており、日常生活動作の改善にも寄与します。

運動方法と活用方法|実践手順と応用例

■ 実施手順

- 準備と説明

対象者にプリントを提示し、「左の図形と同じ形を右の点の上で再現してください」と口頭で説明します。ペンや鉛筆を使用し、線が見やすいようにします。

- 模写フェーズ

対象者は見本を確認しながら、右側の点を線でつなぎます。必要に応じて「途中で確認しながら進めましょう」と声をかけ、試行錯誤を促すことがポイントです。

- フィードバックフェーズ

完成後、見本と比較し、どの線の位置がずれていたかを一緒に確認します。正誤を問うよりも、「形の全体を意識できたか」「線を引く順序を考えられたか」など、過程を評価することが重要です。

- 難易度調整

初級者には点を少なくする・見本を大きく表示するなどの工夫を行い、上級者には点を増やす・図形を一瞬だけ提示するなど、負荷を調整します。

■ 活用方法

- 臨床現場での使用

作業療法(OT)・言語療法(ST)のセッションで、視空間認知や手の巧緻性を評価・訓練する教材として利用できます。また、線分模写課題、積木課題、構成模写課題などの補助教材としても応用可能です。

- 在宅での自主トレーニング

家庭では、ご家族が見本のページを提示・隠蔽する役を担い、短時間での練習をサポートします。慣れてきたら、「見本を10秒見てから隠す」などの応用で記憶要素を加えると、記憶課題との併用にもなります。

- 子どもから高齢者まで活用可能

単純な点つなぎ形式のため、対象年齢を問わず実施可能です。高次脳機能障害の方のみならず、発達支援や高齢者の認知機能トレーニングにも適しています。

注意点と安全への配慮|指導・自主練習時の留意点

■ 実施時の注意点

- 疲労や集中力の低下に注意

空間認知課題は意外に集中力を要します。1回5〜10分程度で切り上げ、短時間・高密度を意識しましょう。

- 成功体験を重視する

最初から正確な再現を求めず、「形が近づいた」「前より線がスムーズに引けた」といった小さな達成を積み重ねることが、意欲の維持につながります。

- 環境の整備

照明を明るくし、机上に余計な物を置かないことで、視覚的注意を集中させやすくなります。

- フィードバックの方法

誤答やずれに対しては、「もう少し左に寄せると合いますね」など具体的かつ肯定的な言葉を選びましょう。

■ 安全と配慮事項

- 長時間の連続実施は避け、1日1〜2課題程度を目安にします。

- 疲労や苛立ちのサイン(表情変化、ため息、ペンの停止など)が見られたら即時中止します。

- 視力や上肢機能に障害がある場合は、拡大プリントや太線の筆記具を用いると安全・快適に行えます。

- 在宅訓練時は、家族や介護者が必ず見守り、過負荷や誤学習を防ぐようにします。

まとめ|空間認知と構成力を育てる効果的なプリント教材

この【無料ダウンロード】空間認知課題プリントは、点を結ぶというシンプルな形式で空間構成能力を訓練できる実践的教材です。

- 9つの点を使った構成模写で視空間能力を強化

- 臨床・在宅・教育現場など幅広く活用可能

- 難易度を調整しやすく、継続的な学習に最適

空間認知機能は、ADLやIADLに直結する重要な要素です。継続的なトレーニングを通じて、認知の精度や遂行力、注意力の向上が期待できます。ぜひ、臨床指導や在宅での自主トレーニングにご活用ください。