このプリントは医療従事者の監修のもと作成されたもので、あくまで自主トレーニングの補助資料です。無理のない範囲で行い、症状や痛みがある場合は医療機関に相談しましょう。

はじめに|高次脳機能リハビリにおける空間認知課題の役割

高次脳機能障害を有する方において、空間認知機能の低下は日常生活動作(ADL)に大きな影響を及ぼします。物体の位置関係を正しく認識する力が低下すると、食事動作、着替え、移動、道具操作など、多岐にわたる動作に困難を生じることがあります。そのため、リハビリテーションにおいては空間認知の改善を目的とした課題を取り入れることが重要です。

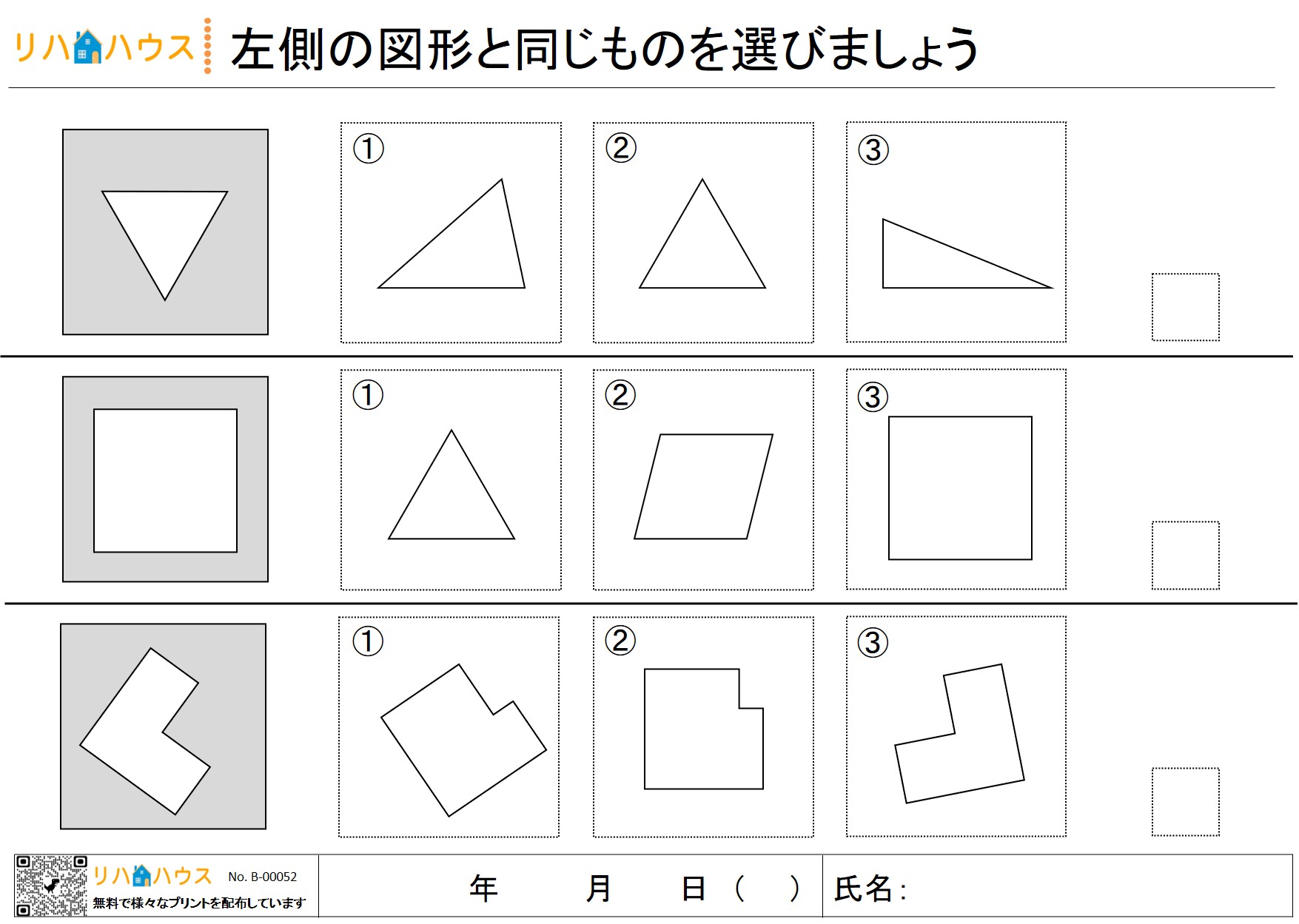

今回ご紹介する「空間認知課題プリント」は、図形のマッチングを通して視覚的な認知能力や選択・判断力を促進する内容となっています。高次脳機能リハビリの一環として、専門職による評価や訓練指導はもちろん、在宅での自主トレーニング用教材としても活用できます。本記事では、課題の目的や使用方法、注意点を詳しく解説します。

※本プリントは医療行為を目的としたものではありません。使用に際しては、体調や症状に応じて無理のない範囲で行ってください。

内容と目的|図形マッチング課題で狙う機能改善

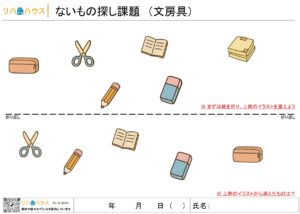

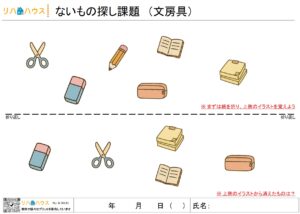

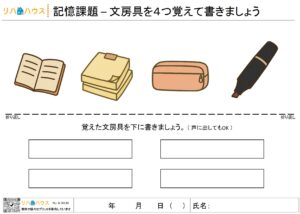

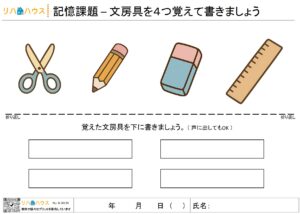

本プリントは、視覚的に提示された図形を照合し、対応するものを選択する形式の課題です。左側に提示された「逆三角形」「四角」「V字型」の3つの図形に対して、それぞれ右側に3つの選択肢があり、番号(①②③)で解答します。

この課題によって以下の機能改善が期待されます

- 空間認知機能の強化

位置や形状を正確に把握し、比較・判断する力を養う。

- 視覚探索力の向上

提示された複数の図形から一致する対象を見つける過程で、視覚探索や注意力を高める。

- 高次脳機能の活性化

認知的な照合・判断過程を通じて、前頭葉や頭頂葉を含む高次脳機能を刺激。

- 日常生活動作の基盤づくり

物品の配置や距離感の把握に必要な空間認知能力を改善し、ADL自立度の向上に寄与する。

運動方法と活用方法|プリントを用いた実施の手順

◆基本的な実施方法

- 課題用紙を配布

1枚に3問(各図形1問ずつ)が掲載されており、それぞれに選択肢が提示されています。

- 図形を照合

左側の図形(例:逆三角形)を確認し、右側に並んだ3つの図形の中から同一形状のものを探します。

- 番号で解答

選択肢には①②③の番号が振られており、該当する番号を回答欄に記入します。

- 3問連続で実施

1セットで3問を行い、終了後に答え合わせやフィードバックを行います。

◆活用方法の例

- リハビリ現場での評価・訓練

空間認知や注意機能の評価、または課題難易度を調整しながら訓練課題として実施。

- 在宅自主トレーニング

家族や介護者と一緒に取り組むことで、自宅でも継続的な認知トレーニングが可能。

- 段階的な難易度設定

図形の種類や選択肢の類似度を調整し、初級から応用レベルまで段階的に設定可能。

注意点と安全への配慮|認知課題を安全に行うために

- 課題量は無理のない範囲で設定

疲労や集中力低下が見られる場合は休憩を挟む。

- 視覚機能の確認

眼鏡の装用や照明環境の調整を行い、視認性を確保する。

- 理解度に応じた指導

課題内容を十分に説明し、誤解のない状態で取り組めるよう配慮。

- 認知負荷の調整

初回は図形が明確に異なる課題から開始し、徐々に類似度の高い図形へ移行。

まとめ|空間認知課題で高次脳機能の改善をサポート

「空間認知課題プリント」は、高次脳機能リハビリにおいて空間認知や注意機能を刺激するシンプルかつ有効な教材です。図形のマッチングを通じて、視覚的認知や選択・判断の過程をトレーニングできるため、臨床現場だけでなく在宅での自主トレにも適しています。

リハハウスでは、この課題のイラスト入りプリントを無料ダウンロードできるように提供しています。リハビリ専門職の方が現場での指導資料として利用するのはもちろん、在宅での認知トレーニング支援にも活用可能です。

高次脳機能障害への介入や空間認知能力の維持・改善を目指す現場で、ぜひこのプリントをご活用ください。