このプリントは医療従事者の監修のもと作成されたもので、あくまで自主トレーニングの補助資料です。無理のない範囲で行い、症状や痛みがある場合は医療機関に相談しましょう。

目次

はじめに|半側空間無視リハビリに有効なプリント教材とは?

高次脳機能障害の代表的な症状の一つである半側空間無視は、脳血管障害(脳梗塞・脳出血)後にしばしば認められ、特に右脳損傷後に生じやすい症候です。

対象者本人は視力自体に問題がないにもかかわらず、左側空間の刺激を無意識に無視してしまうという特徴があります。そのため、食事では皿の片側だけ手をつける、着衣では片袖を通し忘れる、車椅子移動時に左側へ衝突するなど、日常生活に大きな影響を与えます。

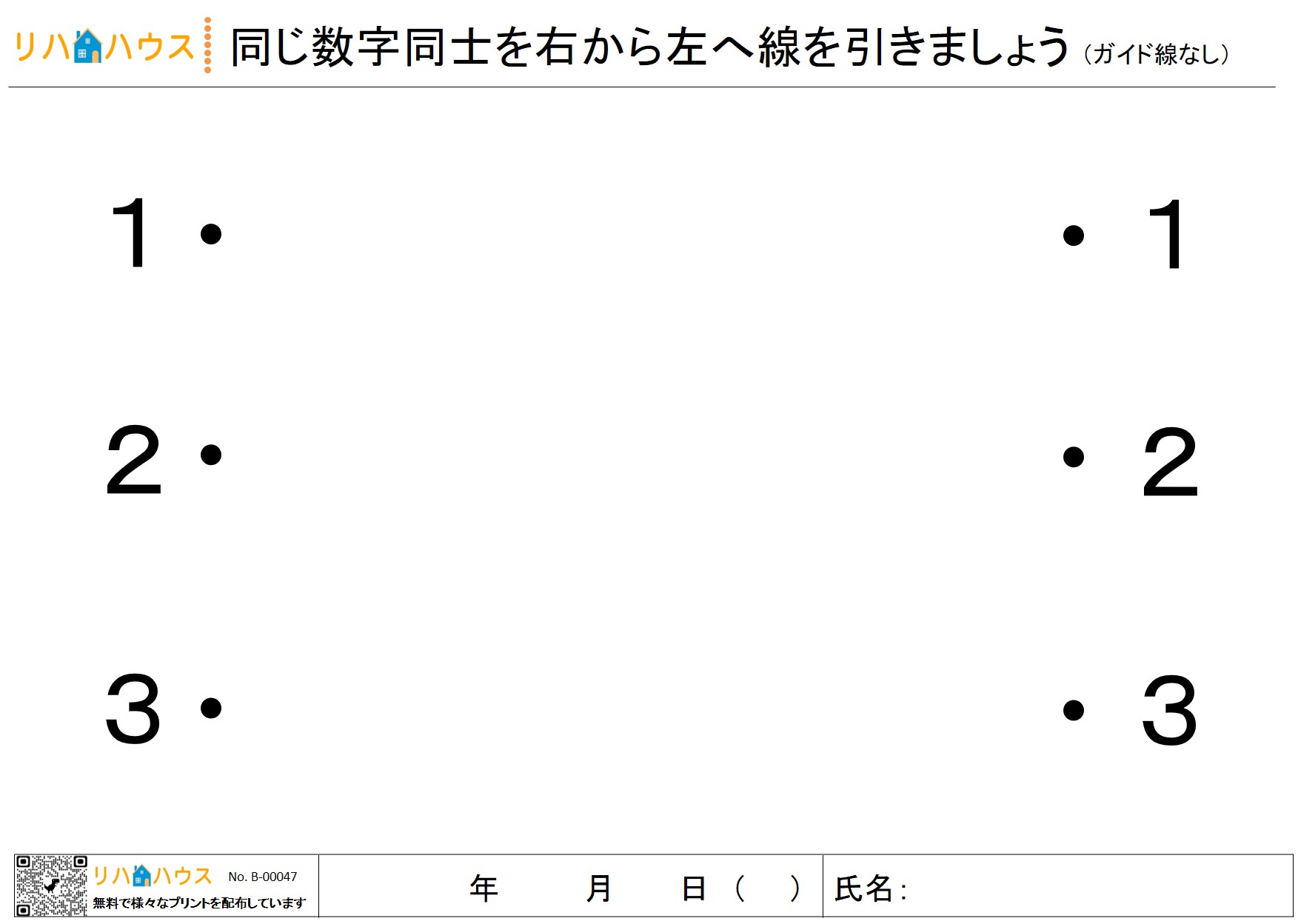

半側空間無視へのリハビリでは、視覚探索の誘導や左側への注意喚起を繰り返すトレーニングが有効とされます。今回紹介するプリントは、そのために設計された数字マッチング課題です。右側に提示された数字を確認し、同じ数字を左側から探し出して線で結ぶことで、自然な視線誘導と注意の持続を促します。

※本プリントは医療行為を目的としたものではありません。使用に際しては、体調や症状に応じて無理のない範囲で行ってください。

内容と目的|視線誘導と左側注意喚起を意識した数字マッチング課題

■ プリントの構成

本プリントは以下のようなシンプルで明確な構造を持っています

- 左右に「1・2・3」の数字を配置

- 右側の数字から、左側にある同じ数字を探して線で結ぶ課題

- ガイド線はなく、自発的な視線探索が必要

- 数字の配置はランダムで、視覚的探索と注意の切り替えを促す構成

■ 目的

このプリントの目的は、半側空間無視を有する方の左側空間への注意誘導と視線探索能力の向上にあります。具体的な狙いは以下の通りです

- 視覚的注意の改善

→ 右側から左側へ自然な視線移動を繰り返すことで、左側空間への気づきを促進します。

- 探索行動の習慣化

→ 数字を探して結ぶ行為を反復することで、無視しがちな空間に意識を向ける行動パターンを定着させます。

- 認知処理と遂行機能の向上

→ 数字の確認・対応づけ・線結びといった一連のプロセスにより、注意分配と遂行力を同時に鍛えることが可能です。

- 在宅で取り組める簡易教材としての利便性

→ 印刷してすぐ使える形式のため、病院だけでなく家庭でも簡単に使用できます。

運動方法と活用方法|臨床・在宅双方で使える実践的トレーニング

■ 基本的な実施手順

- プリントをA4用紙で印刷し、机の正面に置きます。

- 利用者に「右側の数字から同じ数字を左側に見つけて線を引きましょう」と指示します。

- ペンを使用できない場合は、指でなぞるだけでも実施可能です。

- 完了後、線の正確さや視線の動きを確認し、必要に応じて声かけや誘導を行います。

■ 活用シーン

- 回復期リハビリ病棟でのOT・ST訓練:注意障害・半側空間無視への視覚的リハビリとして

- 訪問リハビリ・通所リハ:自宅環境でも簡単に実施可能な教材として

- 家族指導や自主トレ:退院後の維持的トレーニングとして活用

■ 応用例

- 数字の数を増減して難易度を調整

- 配置間隔を広げて視線移動距離を増やす

- 制限時間を設定し、集中力や注意持続を測定する要素を追加

注意点と安全への配慮|成功体験を重視した段階的アプローチ

■ 実施上の注意

- 短時間・低負荷から開始

最初は1~2回で切り上げ、徐々に回数を増やす。

- 過剰な負荷を避ける

集中力が途切れる前に休憩を挟むことが重要です。

- 誤学習防止

間違えた場合は即座に正しい数字を指差してフィードバックする。

■ 家族・介助者へのアドバイス

- 「次はどこにあるかな?」と声かけして探索を促す

- 成功したら積極的に褒めることで意欲を維持

- 課題結果を記録し、改善傾向を可視化してモチベーション向上につなげる

まとめ|半側空間無視改善に向けた実用的な自主トレ教材

この【無料ダウンロード】リハビリプリントは、シンプルな数字マッチング形式で、半側空間無視の改善に必要な視線誘導・注意喚起を自然に促すことができる教材です。

- 臨床・在宅どちらでも即活用可能

- ガイド線なしで視覚探索を鍛える素材

- ペンが使えない場合でも指差しで実施可能

半側空間無視は日常生活に直結する障害であるため、こうした基礎的なプリント課題を継続することで、左側への注意喚起が徐々に定着していきます。評価・訓練・自主練習のいずれにも使える教材として、ぜひご活用ください。