半側空間無視への基本的アプローチとして

脳卒中後の症状としてしばしば見られる半側空間無視は、右半球損傷後の左側への注意低下が特徴で、生活動作や社会復帰において大きな支障となることがあります。

特に、ADL場面では「左側の袖を着忘れる」「食事で左側を残す」「車椅子で左側にぶつかる」といった具体的な困難が見られます。こうした症状に対して、視線誘導訓練はリハビリの基本的な介入手法として広く用いられています。

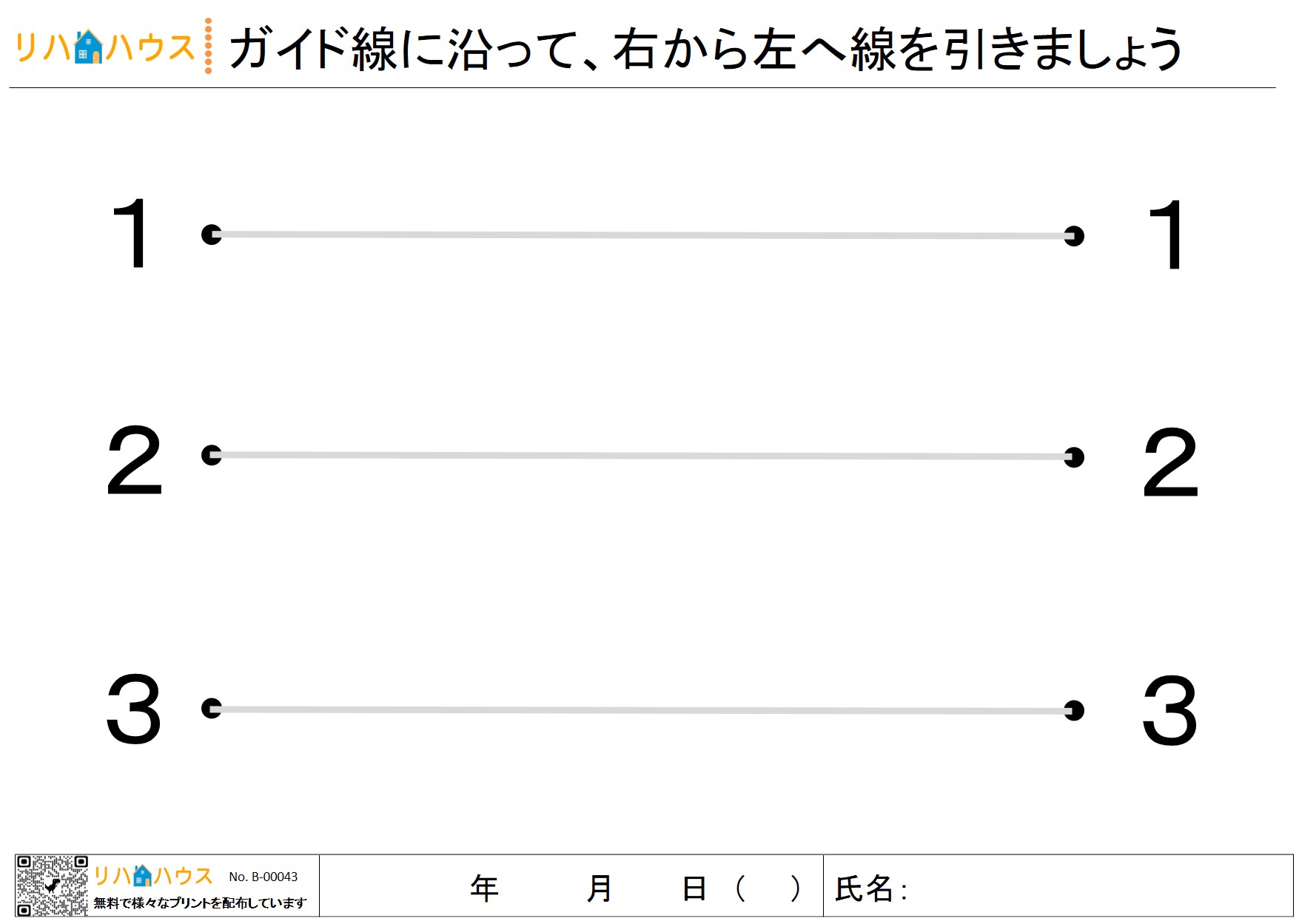

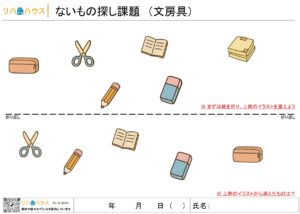

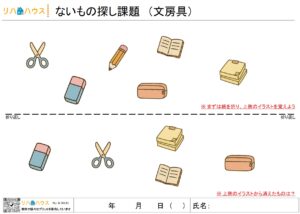

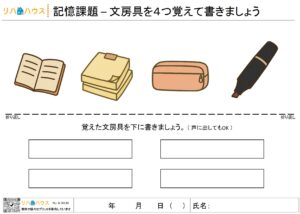

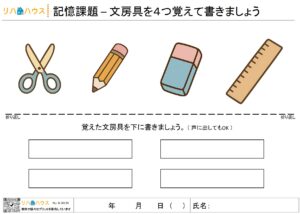

今回、リハハウスでは「右から左へ線を引く」視線誘導課題として、臨床で即使用できるプリントを無料で公開しました。OT・STを中心とした認知リハや高次脳機能障害のリハビリに、導入課題としてご活用いただける内容となっています。

プリントの内容と構成

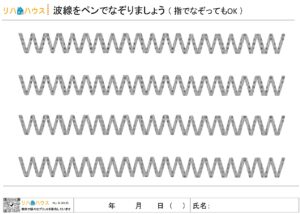

このプリントは、A4サイズの紙面に1→2→3と並んだ数字が右から左へ配置されており、数字を順番に追いながら線を引く課題になっています。ペンを持つことができない場合は、指でなぞるだけでも練習になります。

構成要素

- 数字の配置:右側から左側に向かって「1→2→3」

- ガイド線:視線誘導のための補助線を明示

- 作業時間目安:1回あたり2~5分程度

使用方法|臨床現場での具体的な導入手順

以下に、OTやSTが現場でこのプリントを活用する際の基本的な流れをご紹介します。

1. 患者に課題の目的を簡潔に説明する

これから、数字を順番に線でつなぎましょう。右からスタートして、数字を探しながら左に進んでいきましょうと声掛けをしましょう。

2. 初回は手本を見せる(または一緒に行う)

注意障害や遂行機能障害を併発している場合は、模倣しやすいようセラピスト側が1セット目を行い、2セット目から本人に行ってもらいましょう

3. 作業中の観察ポイント

- 左側への視線・頭部回旋が見られるか

- 手やペンの動きと視線が一致しているか

- 作業の途中で中断や集中困難が見られるか

4. 実施後のフィードバックと再学習

作業後に達成を肯定的に伝えましょう。また、次回の課題に向けて具体的な目標を共有することで、学習効果を高める可能性があります。

臨床での活用例

急性期~回復期の個別OTでの導入課題に

リスクが低く、机上で簡便に実施できるため、初回評価後の導入課題として使用可能です。ADL評価への移行前に、認知・注意能力のベースライン把握にも活用できます。

ST場面での注意機能訓練に

言語機能が重度障害されている場合でも、「数字をつなぐ」という単純指示で実施可能なため、失語症例や注意障害例にも有効です。

通所・訪問リハでの継続的トレーニングに

複製・配布しやすいPDF素材のため、在宅での自主トレーニング教材としても有用です。ご家族が見守りながら日々の刺激として活用することで、生活期での注意維持にもつながります。

注意点|実施時に留意すべきポイント

数字の“認知”よりも“視線誘導”が主目的であることを意識する

数字を見つけることよりも、空間的注意の偏りを補正することが本課題の目的です。数字が読み取れなくても、動作や視線の誘導が見られれば効果として捉えます。

実施中の視線の動きを観察し、無視の程度を推定する

ペンを右側で止めてしまう、左側に極端に寄れないといった症状がある場合は、BITや線分二等分テストと併用して重症度を把握しましょう。

脱抑制・衝動性がある場合は線引き動作に注意

「一気に殴り書きのように線を引いてしまう」方には、1つずつ確認しながら進めるような声掛けや課題の段階調整が必要です。

ダウンロードについて

この視線誘導プリントは、PDF形式・無料でダウンロード・印刷いただけます。施設内配布、患者への自主トレ教材としての活用も可能です。ダウンロード方法については、以下の利用方法よりご確認ください。

おわりに

リハハウスでは、リハビリ専門職の現場ニーズに即した素材を継続的に制作・提供しています。

「このようなバリエーションが欲しい」「症例別に応じた段階設定ができると助かる」といったご要望があれば、ぜひお気軽にお問い合わせフォームよりご連絡ください。

今後も、評価と訓練の橋渡しとなる“使える”素材を目指して、随時アップデートしてまいります。