このプリントは医療従事者の監修のもと作成されたもので、あくまで自主トレーニングの補助資料です。無理のない範囲で行い、症状や痛みがある場合は医療機関に相談しましょう。

目次

はじめに|時間認知や日常生活動作に直結するリハビリ課題

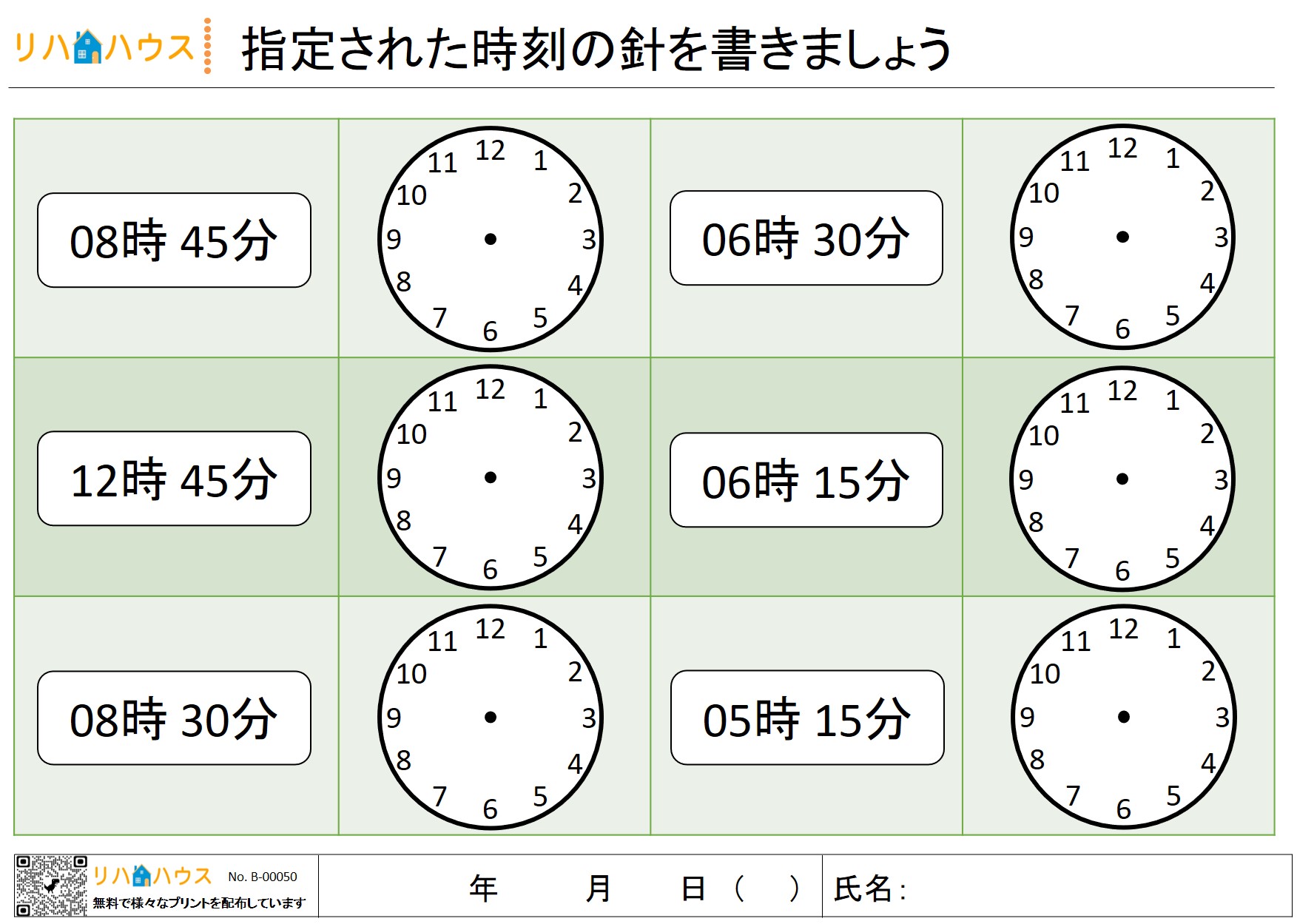

時計の針を描くトレーニングは、時間の理解・空間認知・注意機能の向上を目的としたリハビリ課題の一つです。特に、高次脳機能障害や認知症のある方に対して、時間の概念を再確認し、日常生活スキルを支える認知機能の改善を目指す取り組みとして有効です。

今回ご紹介するプリントは、指定されたデジタル時刻に対応する針を、針のない時計図に書き込む課題(全6問)です。OT・STなどのリハビリ専門職による臨床活用はもちろん、学習支援や在宅での自主トレーニング教材としても利用できます。

※本プリントは医療行為を目的としたものではありません。使用に際しては、体調や症状に応じて無理のない範囲で行ってください。

内容と目的|時間認知・視空間認知・遂行機能を総合的に刺激

このプリントは、デジタル表示された時刻とアナログ時計の関係を結びつける課題であり、以下のような複数の認知要素にアプローチします。

■ 課題内容

- 左側にデジタル形式の時刻(例:8:45、12:45)を表示

- 右側に針のない時計図を配置

- 指定時刻に合わせて、長針・短針を正確に記入する

今回の時刻設定は以下の6問です

- 8時45分

- 12時45分

- 8時30分

- 6時30分

- 6時15分

- 5時15分

■ 目的

- 時間認知の強化:デジタルとアナログ表記を結びつける力を育成

- 視空間認知力の改善:文字盤上の針の位置を空間的にイメージする練習

- 遂行機能の向上:課題手順を理解し、順序立てて遂行する力の向上

- 生活関連動作への応用:時刻把握の正確さは服薬管理や予定管理などの自立支援に直結

このように、シンプルながらも複合的な認知機能を刺激する教材として、評価的・訓練的に活用できます。

運動方法と活用方法|臨床・在宅・学習支援での使い方

■ 基本的な進め方

- プリントをA4で印刷し、机上正面に置きます。

- 左側のデジタル時刻を確認し、それに対応する針の位置を時計図に記入します。

- 長針(分針)から先に描き、その後に短針(時針)を記入するよう指導します。

- 完成後に正誤を確認し、必要に応じて修正・再練習します。

■ 活用例

- 回復期リハビリ病棟でのOT・ST訓練:高次脳機能評価の補助教材として活用

- 通所・訪問リハでの認知練習:在宅訓練用の配布プリントとして提供

- 学習支援や認知症予防:生活支援の一環として、デイサービス等でも使用可能

注意点と安全への配慮|無理なく段階的に進める指導のコツ

■ 実施時の留意点

- 課題の負荷は時刻設定によって調整可能(例:整った時刻→15分単位→10分単位)

- 初期は言語的な補助(「長針は15分で3の位置」など)を併用すると理解しやすい

- 注意障害がある場合は1問ずつ区切って取り組み、集中力を保つ

■ ご家族・介助者向けアドバイス

- 時刻と針の位置を声に出しながら書くと、時間認知の定着に効果的

- 誤りがあった際は否定せず、正しい位置を具体的に示すことが重要

- 疲労や混乱のサインが見られたら、その時点で終了し翌日に回すなど配慮を

まとめ|視覚・認知・生活動作に直結する実践的プリント

この【無料DL】時計の針を書く練習プリント(その②)は、時間認知・視覚認知・遂行機能の複合的トレーニングに最適な教材です。

- 高次脳機能障害や認知症のリハビリに活用できる

- 視覚的注意・空間認知のトレーニングとしても有効

- 在宅や学習支援でも使用可能なシンプル設計

時計の針を書く練習は、日常生活動作の基盤を支える認知リハビリの一環として重要な位置づけにあります。臨床現場だけでなく、家庭や地域での支援ツールとしても、ぜひ本プリントをご活用ください。