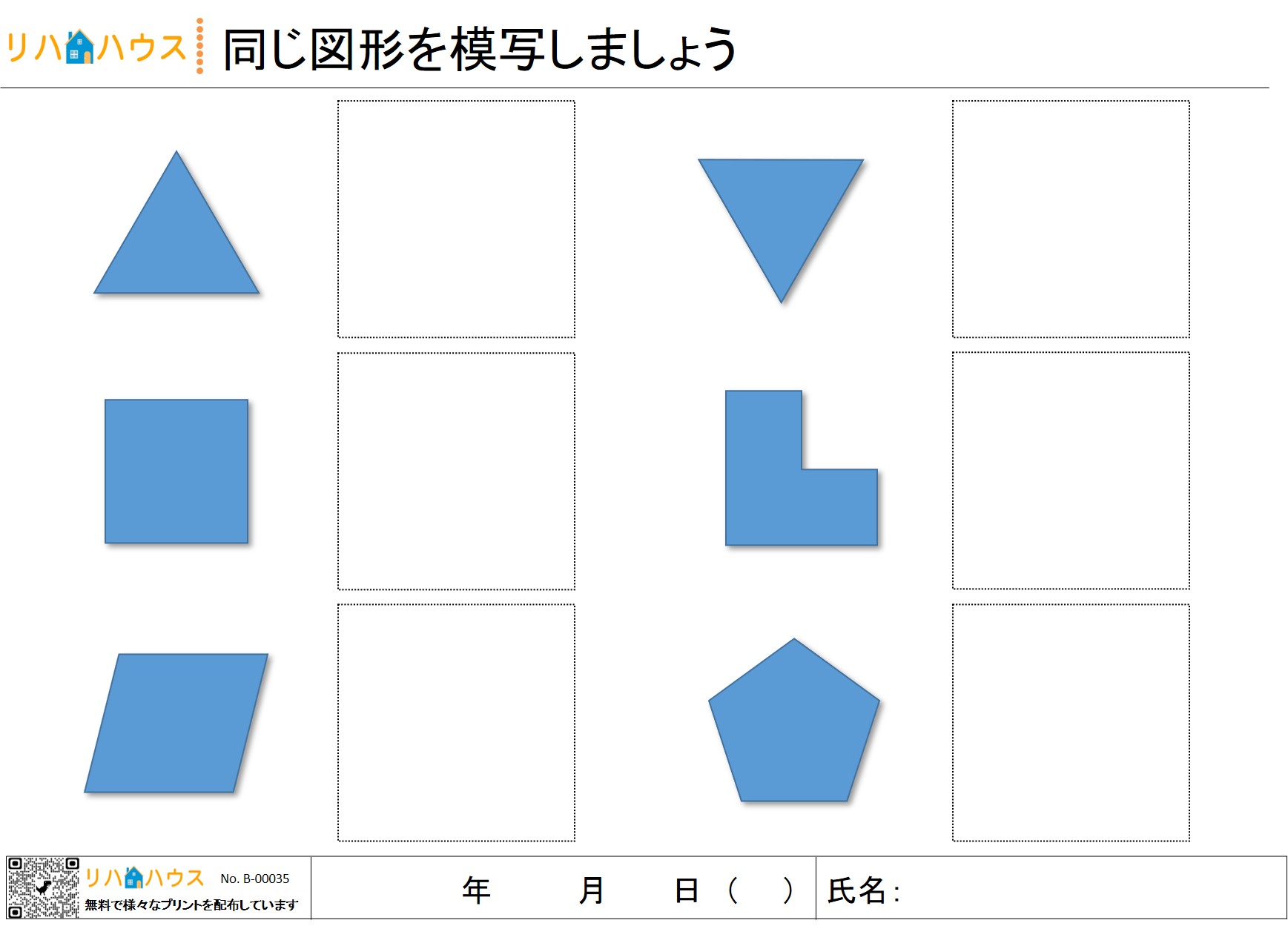

空間認知の模写課題プリント

見本図形を描き写すリハビリ素材(視空間認知・構成能力トレーニング)です。

このプリントは、空間認知能力や構成力のリハビリを目的とした模写課題です。

左側に提示された見本図形を、右側の空欄部分に見ながら描き写していくというシンプルな構成となっており、視覚的認識・空間把握・手の操作性を総合的に活性化することができます。

主に、高次脳機能障害のリハビリや認知症予防、構成失行の評価・訓練、または在宅での簡易な脳トレ教材としても幅広く活用できる無料ダウンロード教材です。

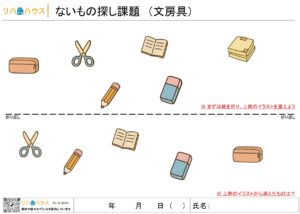

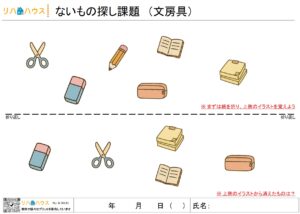

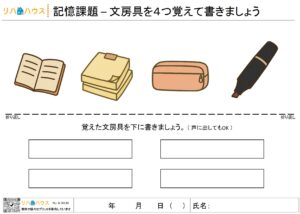

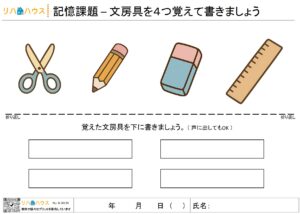

■ プリントの構成と課題内容

レイアウト

- 左側:6個の見本図形

- 右側:空欄スペース(模写記入欄)

対象者は左の見本を見ながら、右側の空欄にできるだけ同じ形を描くことを目指して取り組みます。図形の種類は、単純な幾何図形(〇、△、□、ひし形など)から、少し複雑な図形まで幅広く取り入れられています。

今回の図形は、三角、四角、台形、逆三角、六角形などの図形を用意しました。

■ この課題で鍛えられる認知機能

模写課題は一見単純に見えますが、実際には多くの認知機能や運動機能が連携して働く複合的な訓練となっています。

◎ 空間認知・空間構成力

図形の位置関係や全体のバランスを把握しながら描くため、視空間認知や空間処理能力が大きく関わります。

◎ 視覚的注意・観察力

図形の細部や角度、線の長さや配置を「見る力」=選択的注意と視覚的スキャン力が必要になります。

◎ 手と目の協調(視覚-運動協応)

見たものを実際に手で描く過程では、視覚情報と運動出力が連携する視運動統合が鍛えられます。

◎ 作業記憶と構成力

描く最中に「次にどの線を引くか」を保持しながら作業するため、作業記憶(ワーキングメモリ)の活性化にもつながります。

■ 活用の目的と対象

◎ リハビリテーション目的

- 高次脳機能障害(構成失行、視空間失認など)

- 脳卒中や頭部外傷後の認知リハビリ

- 軽度認知障害や認知症予防

◎ 教育・発達支援目的

- 発達障害(LD、ADHDなど)を持つ児童への空間認知支援

- 小学生の図形模写力・観察力・手先の器用さを高める練習

◎ 在宅での脳トレ

- デイサービスや自宅でのレクリエーション・頭の体操として

- 親子や介護者とのコミュニケーションを促進する課題として

■ 活用方法とアドバイス

- A4サイズで印刷し、安定した机の上で行います。

- 対象者に、左側の見本図形をよく見ながら、右側に「できるだけ同じように描いてください」と伝えます。

- 線の太さ・長さ・角度に細かくこだわる必要はなく、全体のバランスや形状の再現が目的です。

- 描いた後には、「どこが似ていた?どこが難しかった?」などの振り返りを行うと、観察力や自己モニタリング能力の向上につながります。

■ 注意点と調整のコツ

- 手指の巧緻性や視力に不安がある方には、大きめの図形からスタートし、描画エリアも広めに取ることで取り組みやすくなります。

- 精神的な負担を感じないよう、「完璧に模写すること」が目的ではないと伝えることが大切です。

- 一つの図形を模写するのに時間がかかる場合は、1〜2問から開始し、徐々に数を増やすことで達成感を得やすくなります。

■ 期待される効果と臨床での活用例

- 視空間失認・構成失行の評価ツールとして、どこを間違えるか、どの特徴を無視しやすいかを把握するヒントになります。

- 衣服を正しく畳む、冷蔵庫の中から必要なものを探すなどの動作には空間認知が密接に関与しています。

- 模写 → 図形の名称呼称 → 記述などの多面的なアプローチが可能です。

■ 最後に

空間認知能力は、私たちが「見る・把握する・動く」といった行動の土台となる重要な機能です。加齢や脳損傷などにより、この力が低下すると、生活のあらゆる場面での困りごと(物の配置、道具の操作、衣類の着脱など)に直結することがあります。

このプリントは、そうした空間把握力や構成力の維持・回復を目指す第一歩として活用できるツールです。紙と鉛筆があればすぐに取り組めるため、病院・施設・在宅問わず、多くの現場で活用していただけます。

今後は、図形の難易度別バリエーション(初級・中級・上級)や、左右反転・角度変更を加えた応用課題なども順次公開予定です。ぜひ継続的にご利用ください。

※このプリントは【PDF形式で無料ダウンロード】可能です。リハビリや教育、家庭学習などさまざまな場面でご自由にお使いいただけます。