このプリントは医療従事者の監修のもと作成されたもので、あくまで自主トレーニングの補助資料です。無理のない範囲で行い、症状や痛みがある場合は医療機関に相談しましょう。

はじめに|空間認知を高めるリハビリ・学習支援ツール

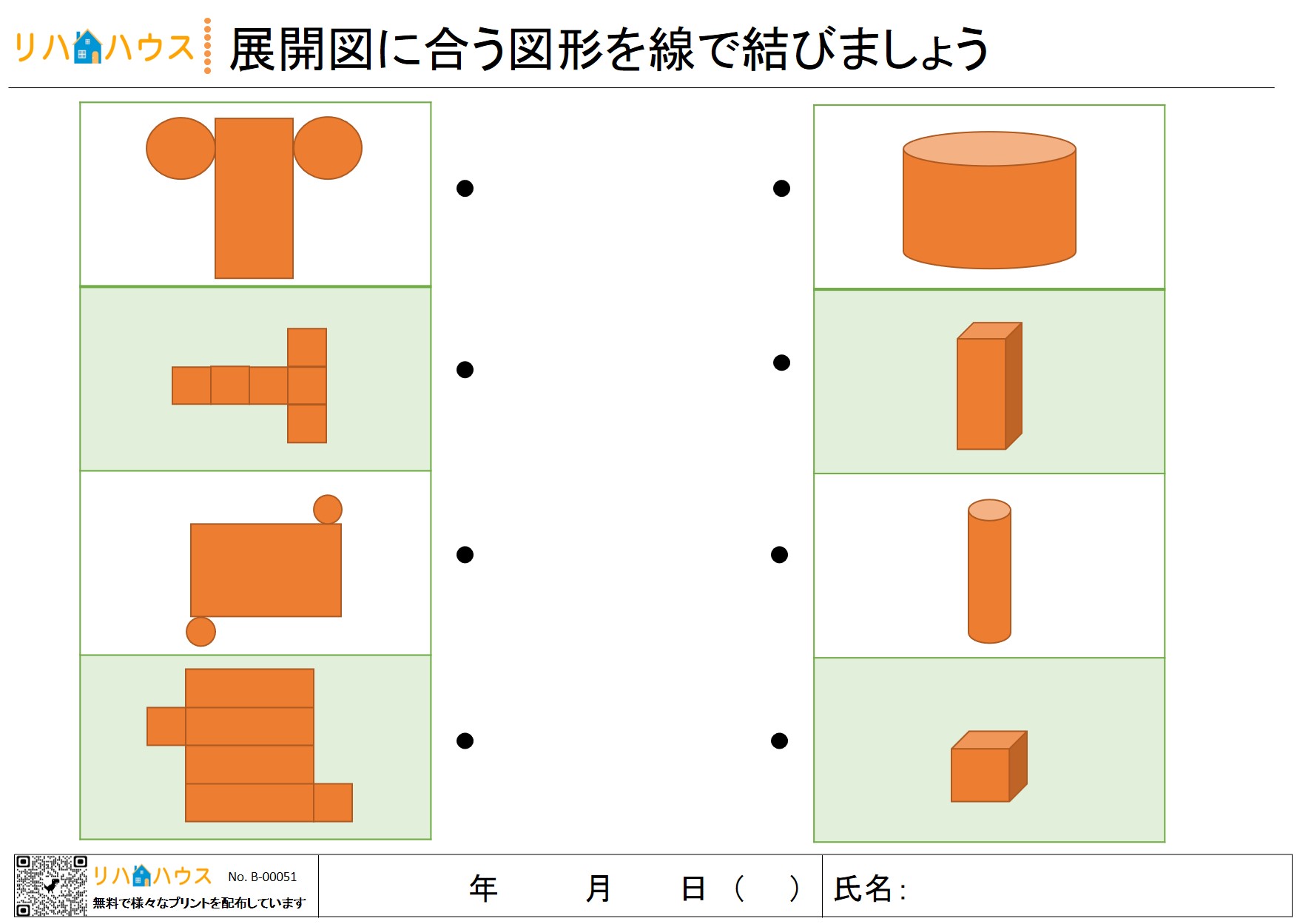

本プリントは、図形の展開図と立体図形の対応関係を考えることで空間認知を鍛えるトレーニング教材です。

展開図を頭の中で組み立てて立体化をイメージし、その結果を選択肢と照合して正しい組み合わせを見つける課題構成となっています。

高次脳機能障害(視空間失認・構成失行など)や注意障害のリハビリはもちろん、**認知症予防・学習支援(算数・数学的思考力向上)**にも適用できる汎用性の高い教材です。

※本プリントは医療行為を目的としたものではありません。使用に際しては、体調や症状に応じて無理のない範囲で行ってください。

内容と目的|図形の展開図課題で鍛える認知機能

■ プリントの基本構成

- 左側:展開図(4種類)を縦に配置

- 右側:完成した立体図形(4種類)を並列

- 参加者は、それぞれの展開図がどの立体図形になるかを想像し、対応する組み合わせを線で結びます。

課題の目的は、視覚情報をもとに立体イメージを構築し、論理的に照合・判断することにあります。

■ 鍛えられる機能

- 空間認知力:展開図の折り返しや面のつながりをイメージする力

- 構成能力:形を組み立てるための構造理解や予測力

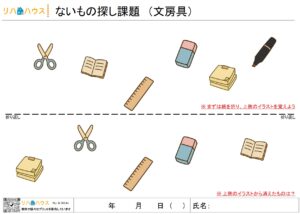

- 視覚的注意・分析力:形状の違いを見分け、正しい対応を導く判断力

- 問題解決力:仮説を立てて検証する思考過程を通じた推理力

これらは、家具の組み立て・道具操作・地図読解など、日常生活動作に直結するスキルにもつながります。

運動方法と活用方法|臨床から在宅まで幅広く利用可能

■ 基本的な進め方

- プリントをA4サイズで印刷し、机上に置きます。

- 展開図を順に見せ、「どの立体になると思うか」を考えてもらいます。

- 対応する立体図形を選び、展開図と線で結びます。

- 結果を確認し、間違いがあれば「どこでイメージが崩れたのか」を一緒に振り返ります。

■ 応用的なアプローチ

- 口頭説明を併用:形状の特徴を言葉で整理させることで、言語機能も同時に刺激

- 段階的難易度調整:正方体から多面体へ、ヒントありからヒントなしへと進める

- 指差し法の導入:ペンを持てない方には指差しや口答で答える形式も有効

■ 使用シーン

- 回復期リハビリ病棟・デイケア:認知リハビリ課題の一環として使用

- 通所介護・デイサービス:高齢者の脳活性化やレクリエーション課題

- 学習支援:小・中学生の算数や図形学習の補助教材

- 在宅トレーニング:自主トレや家族支援で日常的に活用

注意点と安全への配慮|負荷調整と声かけがポイント

■ 実施時の留意点

- 難易度は個々の認知レベルに応じて調整(正方体から始め、徐々に複雑な立体へ)

- 混乱や疲労が見られる場合は、1~2問で切り上げ、翌日に分けて実施

- 視覚失認や注意障害のある方には、指で面をなぞる・部分ごとに確認するなど具体的な補助を加える

■ ご家族・介助者向けアドバイス

- 「この面が上にくるとしたら?」と質問形式で促すと、考えるきっかけになります。

- 完全な正解を目指すよりも、試行錯誤の過程を褒めることがモチベーション維持につながります。

- 練習後は「どんな点が難しかったか」を振り返ることで、次回の支援方法を調整しやすくなります。

まとめ|空間認知の基礎力を養う実践的トレーニング

この【無料DL】空間認知トレーニング課題プリントは、視空間認知・構成能力・問題解決力を複合的に鍛える教材として、リハビリ・学習・認知症予防の幅広い領域で活用可能です。

- 高次脳機能障害のリハビリに適した視覚認知課題

- 認知症予防や高齢者向けの脳トレとして有効

- 教育現場や在宅での自主トレにも対応できるシンプルなデザイン

PDF形式で無料ダウンロード可能なため、印刷して繰り返し利用できるのも大きな利点です。今後は、難易度を段階的に調整したシリーズプリントも公開予定です。日常生活や学習支援に直結する空間認知課題として、ぜひご活用ください。