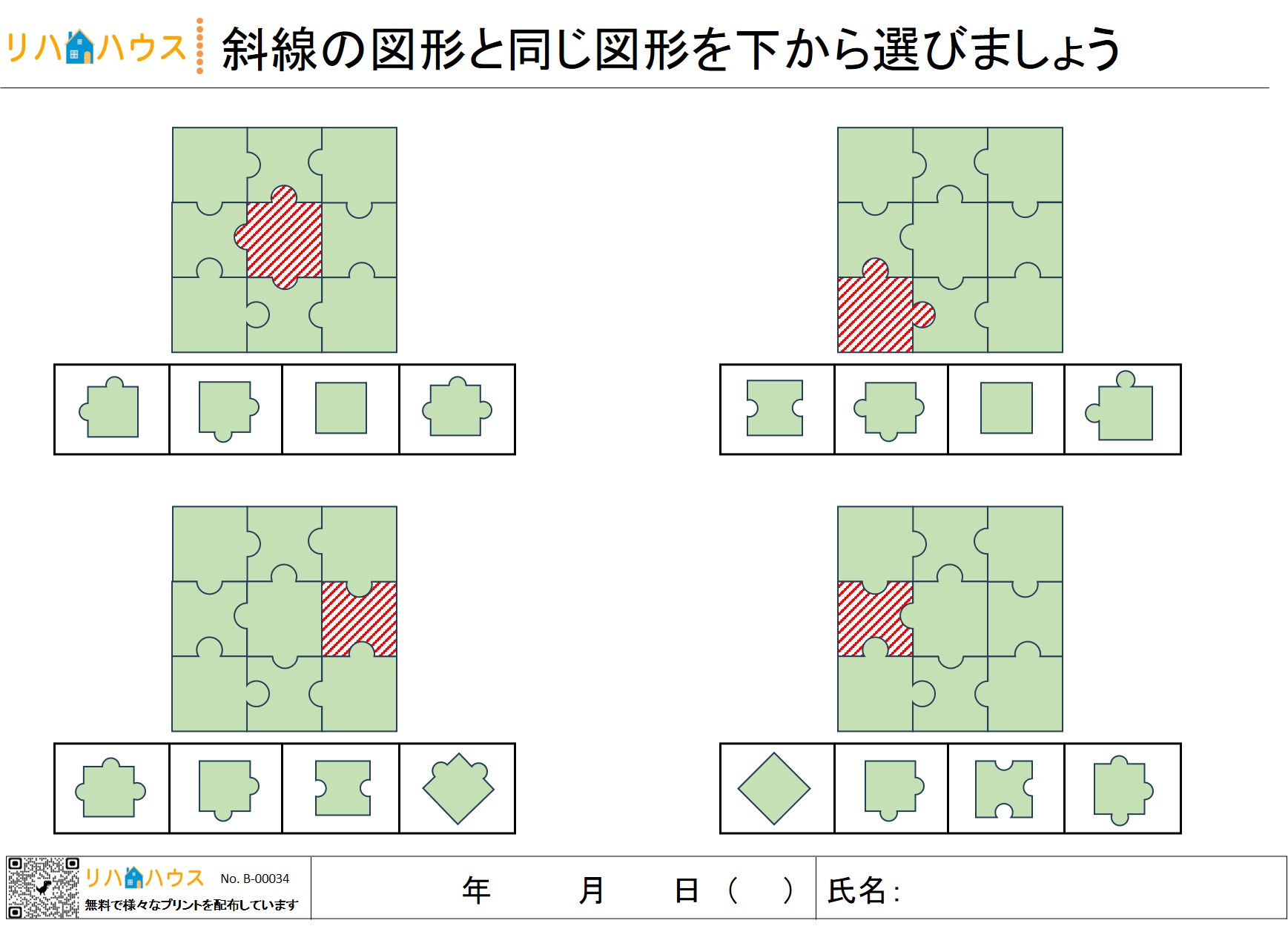

素材説明|空間認知課題プリント|欠けたパズルのピースを選ぶ選択式トレーニング

視空間認知・構成力を高める図形認識課題(全4問)です。

本プリントは、複雑な図形で構成された9マスのパズルの中から、指定されたピースを見極め、それに合致する選択肢を選ぶという、視空間認知や構成力に働きかけるリハビリ・トレーニング用の素材です。

「どれが欠けているか?」ではなく、「このピースはどこに当てはまるか?」を判断する能力を問う構成になっており、空間認知や図形の統合・分析能力を鍛えることができます。

高次脳機能障害・発達障害・軽度認知障害への支援のほか、日常的な脳トレーニングとしても活用可能です。

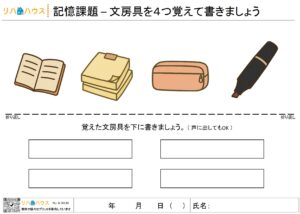

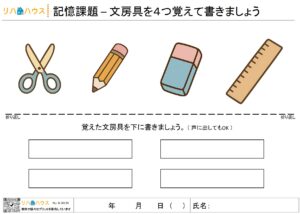

■ プリントの構成と課題内容

課題の基本構成(全4問)

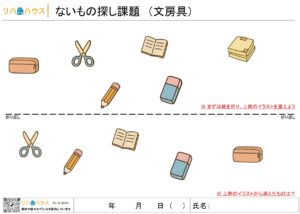

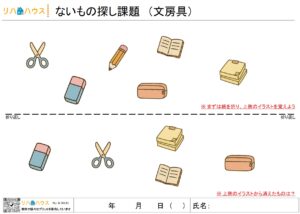

- 画面上部に、9つのピースから構成された正方形の図形(3×3マス)が1つ提示されます。

- その中で、「この形はどのピースに一致するか?」という指示が1問ごとにあります。

- 対象者は、下部に提示された4つの選択肢の中から、正しいピースを1つ選ぶ形式となっています。

図形の構成はやや複雑なデザインを採用しており、視覚的にじっくり観察する力や、部分と全体の関係を把握する力が求められます。

■ このプリントで鍛えられる認知機能

この選択式の図形課題は、単なるパズルではなく、空間把握や視覚的注意、構成的思考を複合的に促す知的刺激を意図して設計されています。

◎ 空間認知力

「図形のどの位置に、どのような形があるか」を正確に見極めることは、視空間処理能力の基本です。これは、日常生活における道具の操作や空間配置の把握(部屋の中での物の位置理解など)にも直結します。

◎ 構成力・全体把握能力

図形全体のパターンを理解し、特定のパーツがどこに当てはまるのかを判断する過程で、構成的な視点が必要になります。これは、構成失行や視覚失認の評価や訓練にも有効です。

◎ 視覚的注意・選択的注意

選択肢の中から正解を見つけるには、細部に注意を向け、類似形を見分ける選択的注意力が求められます。集中力の持続も同時に鍛えられます。

◎ 問題解決力と分析的思考

間違えそうな選択肢が含まれているため、**仮説検証型の思考(この形はここには合わない、など)**を繰り返しながら解答することになります。

■ 活用方法と導入のコツ

使用方法

- プリントをA4で印刷し、落ち着いた環境で実施します。

- 対象者には、問題ごとに「上の図形の中で示されたピースと同じものを、下の選択肢から選んでください」と声をかけます。

- 口頭でもよいですし、選択肢に○をつけてもらう、指差しで答えてもらうなど、対象者のレベルに合わせて柔軟に対応可能です。

実践のコツ

- 難しそうな場合は、「一つずつ見比べてみましょう」と比較の視点を意識させる誘導が有効です。

- 同じ問題を2回目に解かせてみることで、注意力や記憶の変化も観察できます。

- グループワークとして「どれだと思う?」と話し合いながら解くことで、コミュニケーションや言語化の訓練にもつながります。

■ 対象者・活用シーン

- 高次脳機能障害のリハビリ(構成失行、視空間失認)

- 脳卒中や外傷性脳損傷後の認知機能評価

- 軽度認知障害のスクリーニングや予防訓練

- デイケアや通所リハビリでの脳トレプログラム

- 発達支援が必要な児童の図形理解・空間把握の向上

- 自宅での脳トレ・家族とのコミュニケーション教材として

■ この課題の特徴と魅力

- ゲーム感覚で楽しく取り組めるため、リハビリが苦手な方にも入りやすい

- 答えを選ぶだけなので、手先の細かい操作が難しい方でも参加可能

- 図形や選択肢にバリエーションがあり、繰り返し取り組んでも飽きにくい

- 注意深く観察する姿勢や、「自分で正解を導き出す」という達成感・成功体験を促す

■ 最後に

空間認知能力は、私たちが生活する中で自然に使っている感覚の一つです。しかし、加齢や脳損傷によってこの能力が低下すると、「物が見つけられない」「道に迷いやすい」「絵や図が理解できない」といった困りごとが生じやすくなります。

このプリントは、そんな空間認知機能を楽しく・自然に刺激するトレーニング教材として設計されており、専門職によるリハビリはもちろん、ご家庭での軽い脳トレにも活用いただけます。

今後は、問題数や難易度の異なるシリーズ、より複雑な図形バージョンなども随時公開予定です。空間認知の維持・改善に向けて、ぜひ継続的にご活用ください。

※この教材はPDF形式で【無料ダウンロード可能】です。印刷・配布は自由に行えます。医療・教育・福祉の現場でのご使用も歓迎です。