このプリントは医療従事者の監修のもと作成されたもので、あくまで自主トレーニングの補助資料です。無理のない範囲で行い、症状や痛みがある場合は医療機関に相談しましょう。

目次

はじめに|高次脳機能障害における記憶課題の重要性

高次脳機能障害における記憶障害は、日常生活や社会復帰に大きな影響を及ぼす症状のひとつです。記憶課題の訓練は、単に記憶力を高めるだけでなく、注意力・集中力・遂行機能といった複合的な認知機能を鍛える効果が期待できます。

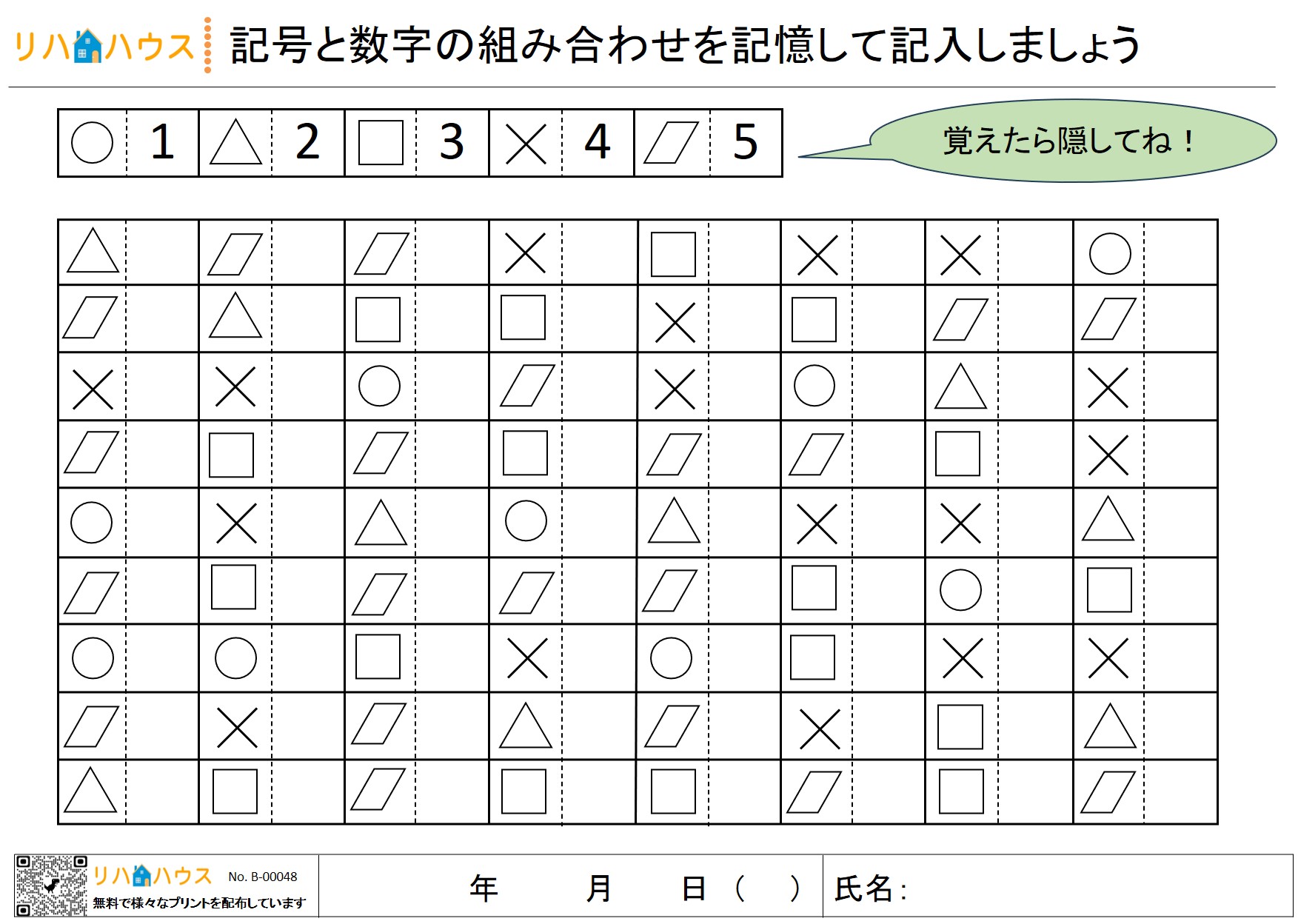

今回紹介するプリントは、図形と数字の対応関係を覚え、記憶を呼び出して記入する課題です。臨床現場や在宅リハビリで即活用できる無料ダウンロード素材として、作業療法士・言語聴覚士・理学療法士などのリハビリ専門職だけでなく、ご家族による自主トレーニングにも利用可能です。

※本プリントは医療行為を目的としたものではありません。使用に際しては、体調や症状に応じて無理のない範囲で行ってください。

内容と目的|図形と数字の対応付けを用いた記憶訓練

■ プリントの構成

本プリントでは、以下の手順で課題を行います。

- 記憶フェーズ

- 5種類の図形(〇・△・□・×・平行四辺形)と、それぞれに対応する数字(〇=1、△=2、□=3、×=4、平行四辺形=5)を提示し、記憶してもらいます。

- 5種類の図形(〇・△・□・×・平行四辺形)と、それぞれに対応する数字(〇=1、△=2、□=3、×=4、平行四辺形=5)を提示し、記憶してもらいます。

- 想起フェーズ

- 記憶用の対応表を隠した状態で、ランダムに配置された図形の横に、記憶した数字を記入していきます。

この課題は、短期記憶の保持・想起能力・図形認識能力を同時に鍛えることができる点が特徴です。

■ 目的

このプリントのリハビリ目的は以下の通りです。

- 短期記憶の強化

提示された情報を一時的に記憶し、数十秒〜数分後に想起する練習を通じて、記憶保持力を鍛えます。

- 注意力・集中力の向上

図形と数字の対応を覚え、順序立てて解答する過程で、認知資源の分配や持続的注意を養います。

- 遂行機能の改善

課題手順を理解し、順序通りに進めるプロセスで、計画性・段取り力を高めます。

- 在宅でも取り組める簡便性

印刷してすぐに使用できるシンプルな構成で、家庭や通所リハビリでの自主トレーニングにも適しています。

運動方法と活用方法|臨床・在宅での実践例

■ 基本的な手順

- 記憶提示

- プリント上の図形と数字の対応表を提示し、30〜60秒程度見て覚えさせます。

- プリント上の図形と数字の対応表を提示し、30〜60秒程度見て覚えさせます。

- 想起課題

- 対応表を隠し、ランダムに並んだ図形の横に対応する数字を記入していきます。

- 対応表を隠し、ランダムに並んだ図形の横に対応する数字を記入していきます。

- フィードバック

- 完成後に正答を確認し、誤りがあれば再度記憶フェーズに戻って復習します。

■ 難易度調整の方法

- 初級編:図形の数を減らし(例:〇・△・□のみ)、提示時間を長めに設定。

- 中級編:提示時間を短縮(例:15秒)し、数字や図形を増やす。

- 上級編:図形の形状や配置を複雑にし、視覚探索や空間認識も必要とする課題へ発展。

■ 活用場面

- 急性期・回復期リハビリ病棟:認知機能評価後の個別訓練として。

- 通所リハビリ・デイケア:グループ活動や自主トレとして導入。

- 在宅リハビリ:家族指導時に配布し、自宅で継続的な訓練が可能。

注意点と安全への配慮|無理なく継続できる環境づくり

■ 実施時のポイント

- 短時間・低負荷で実施

1回5〜10分程度を目安にし、疲労が出る前に終了。

- 成功体験の積み重ね

正答率だけでなく「前回より早くできた」「正答数が増えた」といった達成感を重視します。

- 視覚・書字機能の配慮

視力低下や書字困難がある方には、図形や数字を大きく印刷したり、指差しによる口頭回答でも代替可能です。

■ ご家族や介助者へのアドバイス

- 記憶フェーズでは「声に出して覚える」ことを推奨すると記憶保持が向上します。

- 在宅での自主トレでは、週2〜3回程度、短時間で繰り返し取り組むことが有効です。

- 課題終了後は必ず褒めるなど、モチベーションを高める声かけを行うことが望まれます。

まとめ|記憶訓練を通じて高次脳機能リハビリを支援

今回紹介した【無料ダウンロード】高次脳機能障害向け記憶課題プリントは、図形と数字の対応付けを記憶・想起するプロセスを通じて、記憶力・注意力・遂行機能を総合的に鍛えることができる教材です。

- シンプルな構成で臨床・在宅どちらでも活用可能

- 難易度調整が容易で、初級〜中級者まで幅広く対応

- 記憶障害リハビリに加え、注意・集中力トレーニングとしても有効

記憶課題は一度で効果が出るものではなく、継続的な取り組みが重要です。本プリントを活用し、日々のリハビリにおける訓練や自主トレーニングにぜひお役立てください。