このプリントは医療従事者の監修のもと作成されたもので、あくまで自主トレーニングの補助資料です。無理のない範囲で行い、症状や痛みがある場合は医療機関に相談しましょう。

はじめに|体幹の柔軟性がもたらすメリットとは?

体幹の柔軟性は、日常生活動作(ADL)のスムーズな遂行や、運動機能の維持・向上において重要な要素です。とくにリハビリテーションの現場では、肩こり・腰痛・姿勢不良・バランス障害などへの対処として体幹の可動域改善が求められる場面が多くあります。

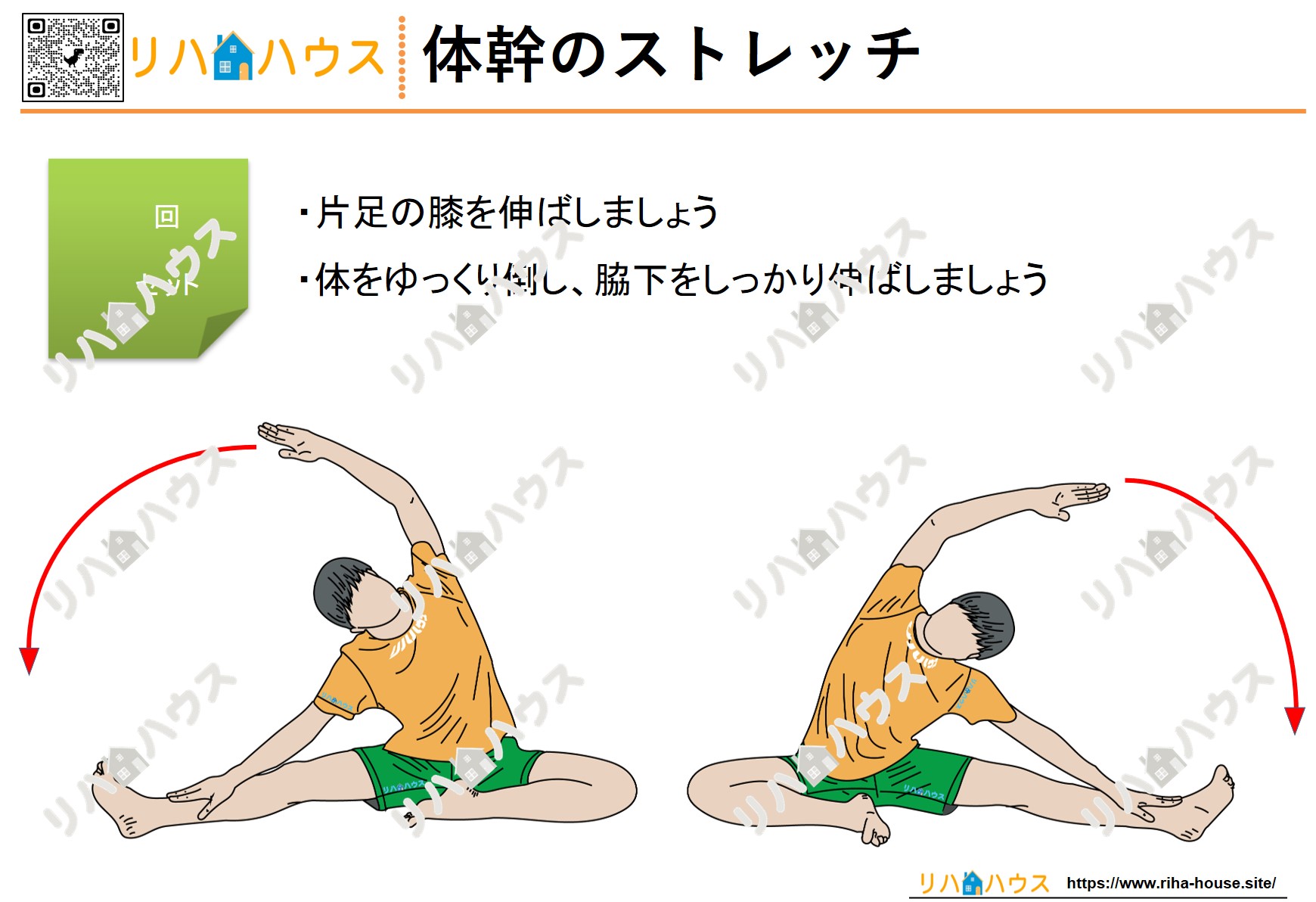

今回ご紹介する「体幹のストレッチ」素材は、リハビリ専門職(理学療法士・作業療法士・言語聴覚士)による自主トレ指導や在宅でのセルフトレーニングに活用できるよう、わかりやすく視覚的に表現されたイラストプリントです。

肩・背中・腰・脚にかけての広範な筋肉や関節の動きを引き出すことを目的としており、運動機能の低下予防や再獲得を目指す対象者に対して、安全かつ効果的にアプローチできる内容となっています。

※本プリントは医療行為を目的としたものではありません。使用に際しては、体調や症状に応じて無理のない範囲で行ってください。

内容と目的|全身をゆるやかに動かすストレッチ構成

本素材は、体幹部を中心に頸部・上肢・下肢を含めた「全身のストレッチ」として設計されています。特定の部位に負担をかけすぎず、広範囲にアプローチできる点が特徴です。

ストレッチの対象部位

- 頸部(首まわりの柔軟性向上)

- 上肢(肩関節〜上腕部の可動域維持)

- 体幹(脊柱・腰背部の伸展・側屈運動)

- 下肢(股関節・ハムストリング・ふくらはぎ)

目的

- 頸部・体幹・上肢・下肢の関節可動域の拡大と維持

- 筋緊張の緩和と筋の柔軟性向上

- 日常生活動作に必要な動きの基盤づくり

- バランス機能や姿勢保持能力の向上サポート

柔軟性の改善は、転倒リスクの軽減や痛みの予防にもつながります。とくに高齢者や術後の患者さんにおいては、安全な範囲でのストレッチを継続的に行うことが、二次的な機能低下を防ぐうえで重要です。

運動方法と活用方法|どのように使うか

本素材に記載されたストレッチの手順は、以下の通りシンプルでありながら効果的な構成です。

手順(例:右側にストレッチを行う場合)

- 片側の下肢(右脚)を前方へ伸ばす

- 体幹を伸ばした下肢側へゆっくりと傾ける

- 対側の上肢(左手)を伸ばした下肢の方向へ伸ばす

- 伸ばした姿勢を10〜15秒間保持する

- ゆっくり元の姿勢に戻る

- 反対側も同様に行う

ストレッチ中は、呼吸を止めず、自然なリズムで行うことが重要です。

活用シーン

- 自主トレーニング指導の際のビジュアル教材として

- 在宅でのセルフエクササイズ用の配布資料として

- デイサービス・通所リハでの集団体操前の準備運動として

- 学会・院内勉強会でのリハビリ教材として

プリントはPDF形式で無料ダウンロード可能なため、印刷して配布しやすく、記録用としての活用にも適しています。

注意点と安全への配慮|現場で気をつけるポイント

体幹のストレッチを実施する際は、以下の安全管理ポイントを意識しましょう。

- 無理な角度で伸ばそうとしない

- 痛みや不快感がある場合はすぐに中止

- 痛みや不快感がある場合はすぐに中止

- 運動時に呼吸を止めない

- 特に高齢者では、息を止めることによる血圧上昇を防ぐ

- 特に高齢者では、息を止めることによる血圧上昇を防ぐ

- 動作はゆっくり・丁寧に行う

- 反動をつけたり、急に戻したりしない

- 反動をつけたり、急に戻したりしない

- 運動前後に体調を確認

- 発熱・めまい・疲労が強い日は控える

また、対象者の疾患特性(脊椎疾患、術後、神経障害など)に応じた調整も必要です。必要に応じて、医師や担当セラピストと相談しながら導入してください。

まとめ|柔軟性と機能維持を支えるセルフケア素材

「体幹のストレッチ」は、全身の筋肉・関節に優しく働きかけるリハビリ素材です。

特に、頸部・体幹・上肢・下肢を総合的に動かすことで、日常生活に必要な柔軟性を高めることができます。

本プリントは、視覚的にわかりやすいイラスト形式で構成されており、現場での指導や在宅トレーニングにもすぐに活用できます。リハビリの補助教材として、ぜひ日々の臨床や指導の中でご活用ください。