このプリントは医療従事者の監修のもと作成されたもので、あくまで自主トレーニングの補助資料です。無理のない範囲で行い、症状や痛みがある場合は医療機関に相談しましょう。

はじめに|体幹回旋の柔軟性が担う役割とは?

体幹の回旋は、日常生活のあらゆる場面で使用される重要な動作です。洗濯物を取る、側方に体を向け、後方へ手を伸ばす動作など、左右へのひねりは想像以上に頻繁に用いられています。しかし、高齢者や体幹筋群の柔軟性が低下している方、神経疾患・整形外科疾患の既往がある方では、体幹回旋可動域の制限が見られることが少なくありません。

そこでリハハウスでは、体幹回旋に着目したストレッチ素材を無料提供しています。本記事では、素材の構成内容や活用の意義、安全面への配慮などを専門職向けに解説していきます。

※本プリントは医療行為を目的としたものではありません。使用に際しては、体調や症状に応じて無理のない範囲で行ってください。

内容と目的|体幹回旋ストレッチの概要と期待される効果

本素材「体幹の回旋ストレッチ」は、以下のような目的に基づいて設計されています。

対象とする関節可動域の維持・拡大

- 胸郭・体幹・骨盤・肩甲帯など、回旋動作に関与する複数の関節領域を対象としています。

- 特に胸椎〜腰椎の可動性維持に有効です。

- 骨盤帯の回旋にも連動して働くため、腰背部〜殿筋群の柔軟性維持にも寄与します。

筋のストレッチ対象

- 外腹斜筋・内腹斜筋

- 肋間筋

- 大胸筋(回旋の起点として関与)

これらは、体幹のひねり動作で主要な役割を担う筋群であり、柔軟性と滑走性の確保がADL・IADLのパフォーマンスに直結します。

臨床での活用目的

- 座位保持の安定性向上

- 肩甲帯の柔軟性向上による上肢機能改善

- 姿勢の非対称性の是正

- 呼吸補助筋群(肋間筋など)の伸張による胸郭拡張の補助

運動方法と活用方法|プリントを用いたストレッチの実施手順

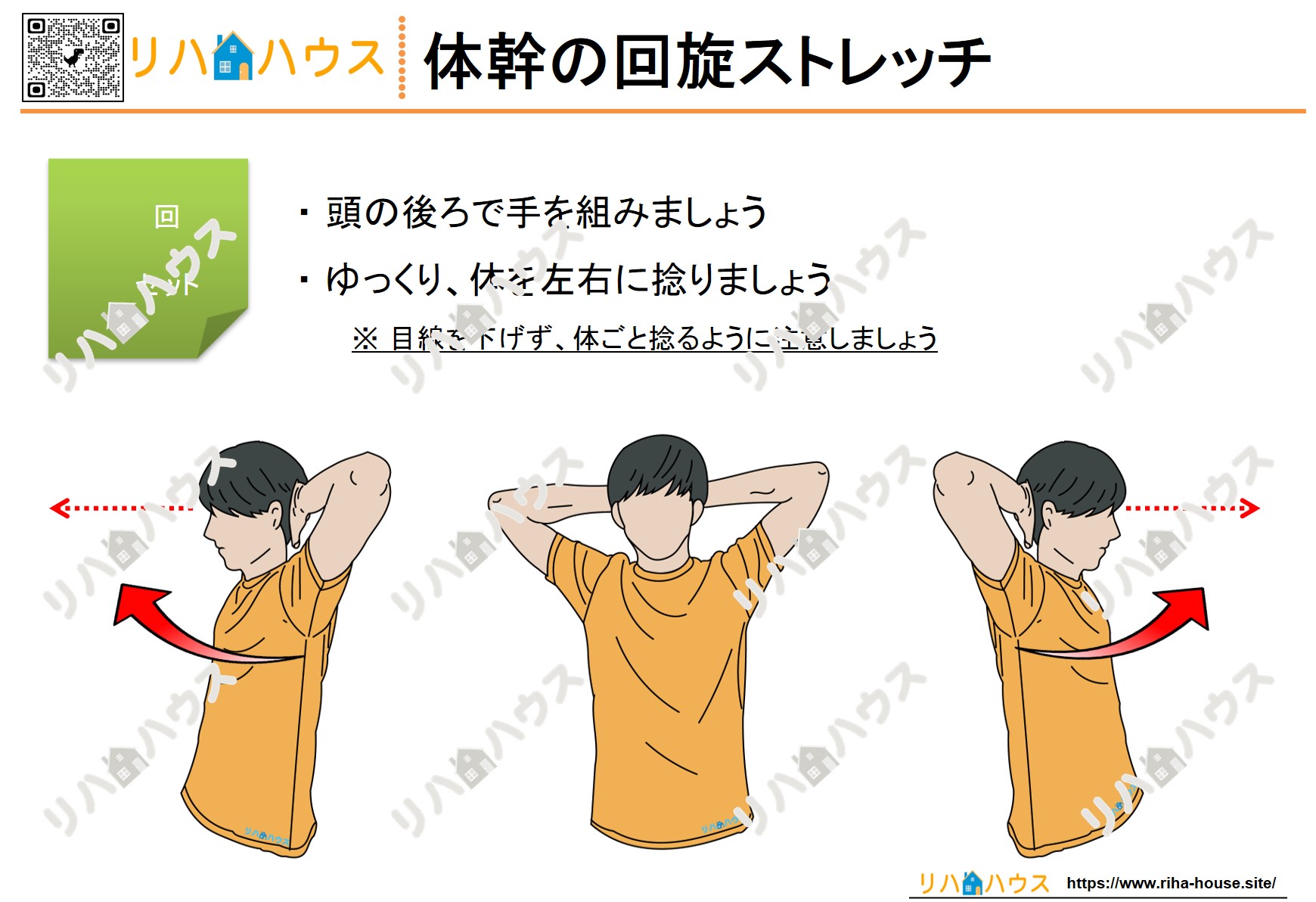

基本姿勢

- 椅子に座った状態、もしくは安定した立位姿勢で開始。

- 骨盤を立てて、背筋を伸ばし、胸を張った状態を保つよう促します。

手順

- 両手を後頭部で組み、肘を自然に広げる

この姿勢により、肩甲帯〜胸郭の前面を開いた状態となり、回旋動作の開始肢位として理想的です。

- 体幹を左右いずれかに回旋

動作は胸部を中心とした回旋を意識させます。骨盤は極力固定するよう指示し、胸椎〜腰椎の可動性を引き出します。

- 回旋の最終域で3秒キープ

伸張感を意識させながら、筋の伸長反射を避けるよう緩やかに動作を行います。

- 元の正中位に戻す

戻す際も反動を使わず、腹部の筋群の働きを意識しながら行わせます。

- 反対側も同様に実施

左右交互に5〜10回ずつ、2〜3セットを目安に繰り返します。

活用のポイント

- 病棟でのベッドサイド指導

- 訪問リハビリでの自主トレ提案

- 通所・外来でのホームエクササイズ支援

- 腰痛・姿勢不良・肩関節疾患などのリスク管理

視覚的なプリントを用いることで、動作の理解度と再現性が高まり、継続率の向上が期待できます。

注意点と安全への配慮|指導時に重要な3つのポイント

1. 呼吸を止めない

動作中に呼吸を止めることは、血圧上昇・筋緊張増加・疲労感の蓄積につながります。特に高齢者や循環器疾患を有する対象者に対しては、ゆっくりとした自然な呼吸の継続を強調することが大切です。

2. 動作はゆっくり・丁寧に

体幹の回旋は、勢いや反動をつけると腰椎や筋・靭帯への負担が生じるリスクがあります。伸ばす・戻すの動作は3秒以上かけて行うよう指導しましょう。

3. 視線は水平をキープ

回旋動作中に目線が床方向へ落ちると、頸椎〜胸椎のアライメントが崩れ、正しい回旋ができません。「顔の向きを前に保ったまま胸部を回す」意識づけが重要です。

まとめ|体幹回旋ストレッチで柔軟性・安定性の土台を整える

本記事で紹介した「体幹の回旋ストレッチ」は、上肢・体幹・骨盤を含む広範囲の筋・関節へのストレッチが可能であり、機能改善・姿勢保持・動作効率向上など多方面での応用が期待できます。特に、腰背部の拘縮予防、胸郭の可動性維持、呼吸補助筋のストレッチなど、呼吸機能やADL支援にも間接的な効果が見込まれます。

臨床現場では、単なる運動指導にとどまらず、視覚的に伝えるツールとしての素材活用が、対象者の理解とモチベーションを高める要因となります。ぜひ、日々のリハビリテーションや自主トレーニングの支援にご活用ください。