このプリントは医療従事者の監修のもと作成されたもので、あくまで自主トレーニングの補助資料です。無理のない範囲で行い、症状や痛みがある場合は医療機関に相談しましょう。

はじめに|肩甲骨の柔軟性と可動性の重要性

肩甲骨周囲の柔軟性は、上肢機能や体幹の協調運動に直結する重要な要素です。とくに、肩関節の動きは肩甲上腕リズムに強く依存しており、肩甲骨の可動性が損なわれると、日常生活動作(ADL)に著しい影響を及ぼすことがあります。

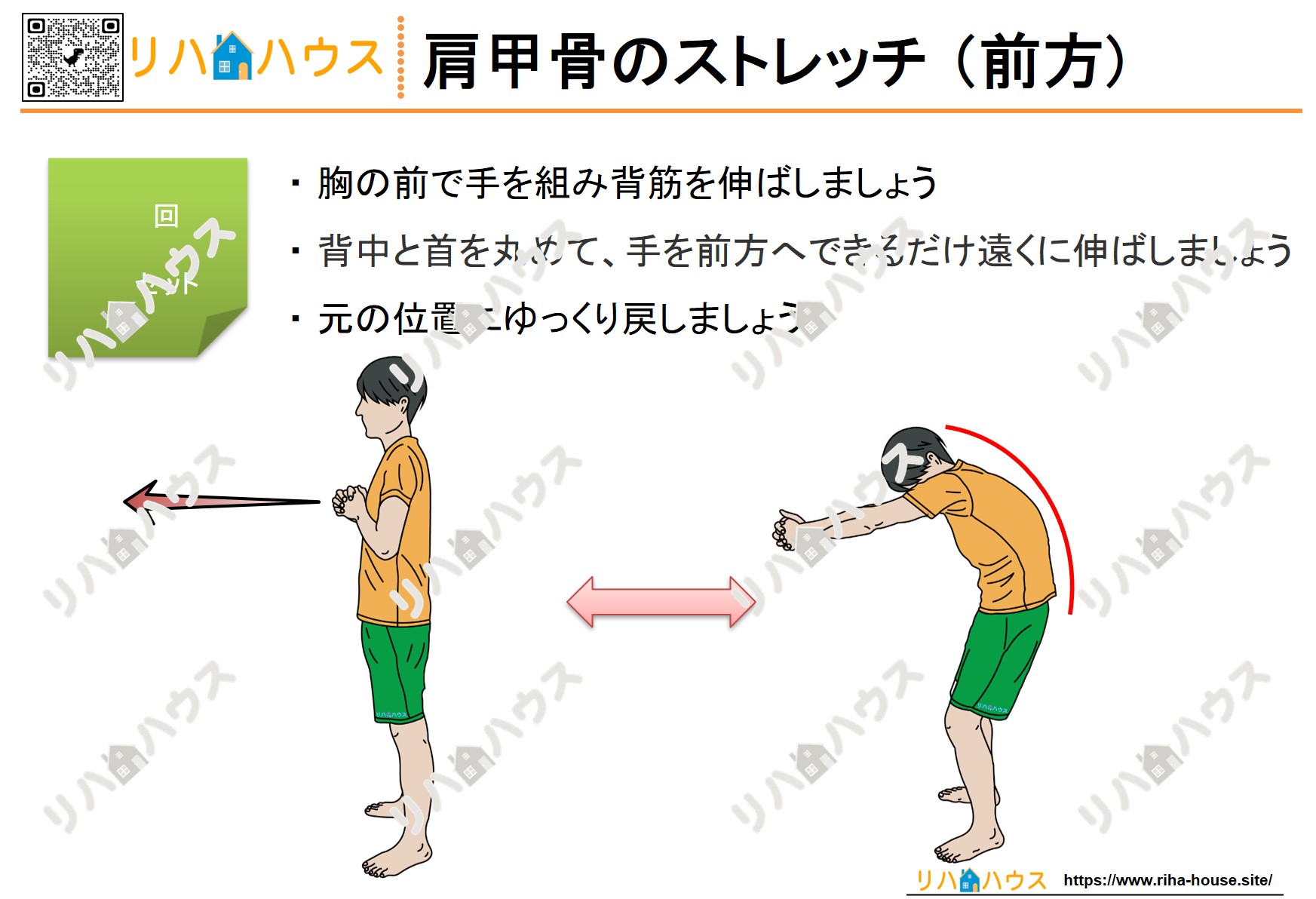

今回ご紹介する「肩甲骨のストレッチ(前方)」は、僧帽筋や広背筋などの肩甲骨周囲筋の柔軟性を高め、肩甲帯の可動性向上を目的とした自主トレーニング素材です。ストレッチによって肩甲骨の動きを引き出すことで、肩関節全体の可動性保持・改善に寄与します。

本記事では、素材の目的や対象筋、実施手順、注意点などを明確に解説し、リハビリ専門職の皆様が安心して患者指導に活用できる内容となっています。

※本プリントは医療行為を目的としたものではありません。使用に際しては、体調や症状に応じて無理のない範囲で行ってください。

内容と目的|肩甲骨の前方ストレッチで得られる効果

内容

この素材は、以下の運動要素を組み込んだストレッチ運動です。

- 肩甲骨の前方滑り運動(プロトラクション)

- 僧帽筋、広背筋を中心とした背部筋の伸張

- 上肢と体幹の協調的な動作

胸の前で手を組み、体幹を軽く丸めながら上肢を前方に伸ばすことで、背部の筋緊張を解きほぐし、肩甲骨の可動性向上を図ります。

主な目的

- 肩甲骨の可動域拡大

肩甲骨の前方移動を促すことで、肩甲上腕関節の可動域保持に寄与します。

- 肩甲帯筋の柔軟性向上

僧帽筋(特に中部〜下部)や広背筋のストレッチを通じて、筋緊張の緩和と姿勢改善が期待されます。

- 動作制限・拘縮の予防

術後や廃用、神経疾患により低下した肩甲帯機能の維持・再獲得に効果的です。

- 上肢リーチ動作の改善

肩甲骨の動きが改善されることで、上肢全体の運動範囲も広がり、生活機能が向上します。

このように、肩甲骨のストレッチは多角的な効果を持ち、さまざまなケースで活用できます。

運動方法と活用方法|イラスト付きでわかりやすく指導可能

実施方法

- 準備姿勢

椅子に座る、または立位姿勢で背筋をまっすぐに伸ばし、胸を開いた状態をつくります。

- 手の位置の調整

胸の前で両手を組み、肘をやや伸ばして構えます。

- ストレッチ動作

頸部と脊柱を軽く丸めるように意識しながら、手を前方へゆっくりと突き出します。この際、背部から肩甲骨にかけての筋の伸張を意識します。

- 元の姿勢に戻す

上肢をゆっくりと戻し、開始姿勢に戻ります。この動作を5〜10回/1〜3セットを目安に行います。

活用シーン

- 整形疾患患者の術後自主トレ(肩関節周囲炎・上腕骨骨折後など)

- 訪問リハビリ・通所リハビリでの自宅運動指導

- 脳血管障害後の体幹〜肩甲帯アプローチ

- 慢性疼痛に対する筋緊張緩和目的での導入

イラスト素材により、患者自身が運動の動作イメージを正確に理解しやすく、指導効率の向上にもつながります。

注意点と安全への配慮|安全かつ効果的に行うために

呼吸を止めない

ストレッチ動作中に息を止めてしまうと、筋緊張の亢進や血圧の変動が起こることがあります。常に自然な呼吸を維持するよう指導し、吸気とともに動作を始め、呼気とともに上肢を伸ばすイメージで行うとより安全です。

無理のない範囲で行う

可動域や筋緊張には個人差があるため、「伸び感」はあっても「痛み」が出ない範囲で行うことが原則です。とくに疼痛性疾患や拘縮がある患者では、事前のROM評価や運動負荷の調整が必須です。

ゆっくりとした動作を意識する

急な動作や反動をつけた運動は、筋や関節に不要な負担をかけてしまう恐れがあります。動作のテンポは、3秒かけて伸ばし、3秒かけて戻すといったように、リズムを整えることが推奨されます。

姿勢制御に配慮

頸部〜体幹を丸める際、猫背の姿勢になりすぎると腰椎や骨盤に負担がかかる場合があります。座位や立位の支持面を安定させた状態で、安全に実施できる姿勢を確認してから行うとよいでしょう。

まとめ|肩甲骨の柔軟性を保つために

「肩甲骨のストレッチ(前方)」は、シンプルながらも臨床的意義の高い自主トレ素材です。肩甲骨の前方移動に焦点を当てた本運動は、僧帽筋・広背筋といった背部の主要筋群を効率よく伸張させ、肩甲帯の可動性維持・改善をサポートします。

ストレッチ素材として、通所施設・訪問リハ・在宅自主トレ指導など、多様なシーンで活用できる本プリントは、患者の理解を助け、運動継続のモチベーションにもつながることでしょう。

日常的なストレッチを通して肩甲帯の柔軟性を保つことは、将来的な拘縮や機能低下の予防にもつながります。ぜひ、現場での指導や資料提供時にご活用ください。