このプリントは医療従事者の監修のもと作成されたもので、あくまで自主トレーニングの補助資料です。無理のない範囲で行い、症状や痛みがある場合は医療機関に相談しましょう。

目次

はじめに|MTP関節への介入の重要性と本素材の活用目的

足趾の運動機能維持・改善は、歩行や立位バランスに密接に関わる極めて重要なリハビリ領域です。とくにMTP関節(中足趾節関節)は、足趾の屈伸動作における中枢的な関節であり、この部位の柔軟性と可動域を維持・向上させることは、日常生活動作(ADL)の質を高める上で不可欠です。

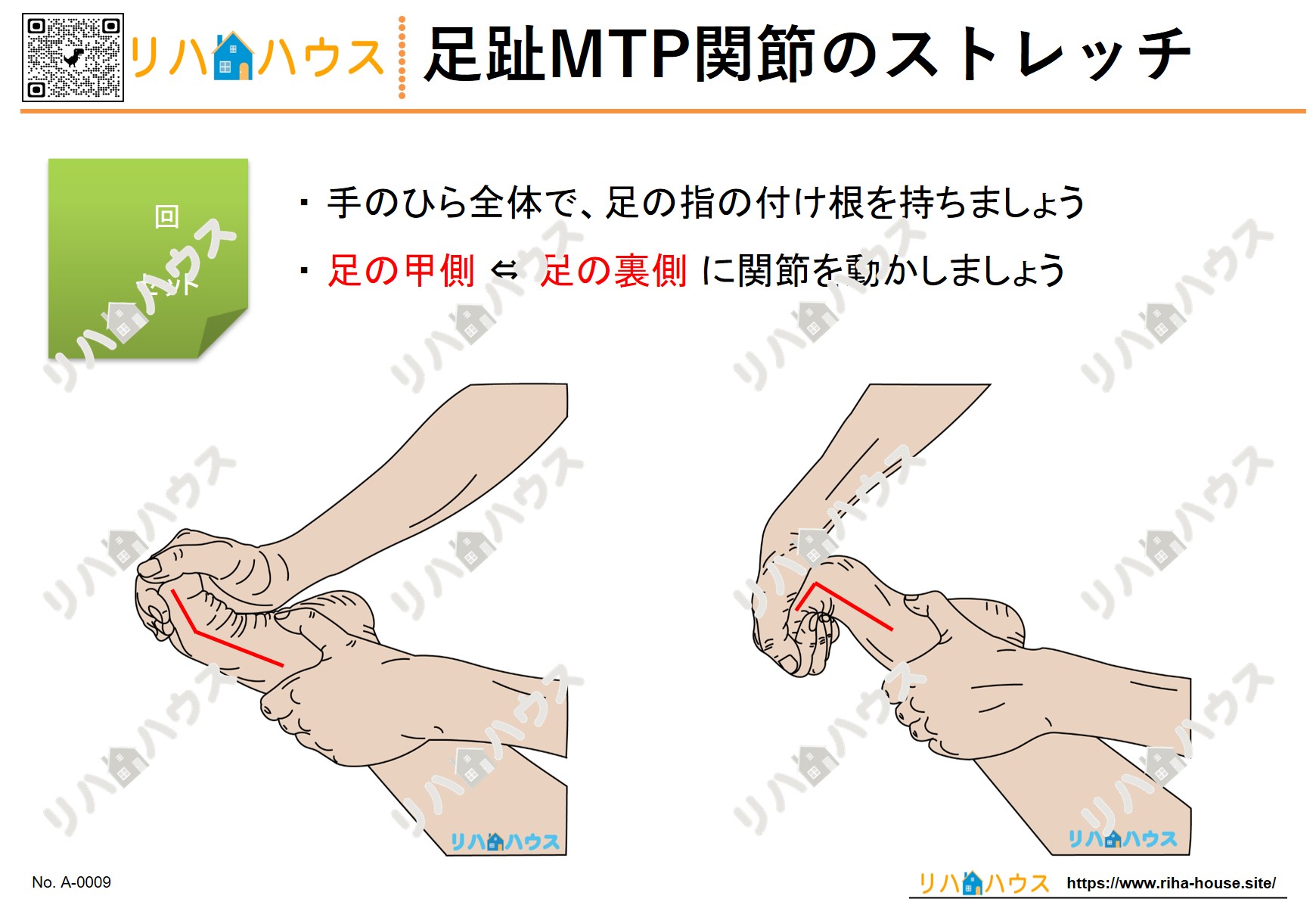

今回ご紹介する「足趾MTP関節のストレッチ」は、他動的な屈曲・伸展方向の動作を促す自主トレ素材であり、リハビリ専門職が患者指導用ツールとして活用しやすいよう、視覚的なわかりやすさを重視したイラストプリントとなっています。臨床・在宅・施設での指導支援にぜひご活用ください。

※本プリントは医療行為を目的としたものではありません。使用に際しては、体調や症状に応じて無理のない範囲で行ってください。

内容と目的|MTP関節の柔軟性維持・足部機能の底上げに

このプリントで扱う内容

- MTP関節の他動的ストレッチ方法

- 足趾全体の可動域向上を目的とした屈曲・伸展運動

- 関節包・靱帯・腱への安全な伸張刺激

目的と期待される効果

- 足趾関節(MTP)の関節可動域(ROM)の維持・拡大

高齢者や運動量が低下している方に多く見られるMTP関節の拘縮予防・改善を目的とします。

- 足趾筋の柔軟性と滑走性の確保

長趾屈筋・長趾伸筋などの腱・筋膜に対しても緩やかなテンションがかかり、筋腱ユニットの柔軟性向上につながります。

- 歩行中の蹴り出し(トウオフ)動作の質の向上

MTP関節の伸展制限は歩行時の蹴り出しに大きな影響を及ぼします。本ストレッチにより、末端の推進力改善を図ります。

- 外反母趾・槌趾・ハンマートゥ予防への補助

足趾の拘縮予防は変形性疾患のリスク管理にも有用です。

運動方法と活用方法|視覚資料とともに安全な他動介助を

本プリントに収録されたイラストと併せて、以下のステップに沿って実施を推奨します。

基本手順

- 対象者は仰臥位または長座位をとり、下肢をリラックスさせる。

- 施術者(または介助者)は、片手で足部を安定させ、もう一方の手で足趾のMTP関節部をしっかりと把持する。

- 各足趾ごとに、他動的にゆっくりと屈曲方向へストレッチ。数秒間キープしたのち、ゆっくりと伸展方向にも同様の操作を行う。

- 1〜2セットを左右それぞれ実施し、症状や可動性に応じて回数を調整する。

活用場面

- 外来通院患者への自宅トレーニング課題としての提示

- 通所リハビリにおけるマニュアルストレッチの補助教材

- 訪問リハでの家族や介護者への指導用イラスト

- 在宅支援や退院後フォローにおける継続指導資料

注意点と安全への配慮|他動ストレッチならではの観察項目

安全に実施するために、以下の点に十分ご配慮ください。

- 急激な動作や痛みを伴う方向へのストレッチは避ける。

- 疼痛の訴えがある場合は直ちに中止し、医師やリハ専門職へ相談する。

- 変形性関節症やリウマチなどの基礎疾患がある場合は特に慎重に対応する。

- 動作中に対象者の表情・筋緊張・皮膚状態などを随時観察する。

- 褥瘡リスクや感覚鈍麻がある場合にはより一層の注意を払う。

また、動作中は呼吸を止めず、力まないことを指導することで、より安全で効果的なストレッチになります。

まとめ|足趾MTP関節への定期的アプローチで下肢機能の土台作りを

足趾MTP関節の柔軟性は、歩行・立位保持・靴の着脱など多くの基本動作に影響を与える重要な構成要素です。とくに拘縮のリスクが高い対象者においては、可動域の維持・改善を図るための他動的ストレッチが欠かせません。

今回ご紹介した「足趾MTP関節のストレッチ」イラストプリントは、専門職による指導を視覚的に補完し、対象者の理解促進や自主性の向上に役立つ素材です。無料でダウンロード可能ですので、現場や自宅での指導支援にぜひご活用ください。