このプリントは医療従事者の監修のもと作成されたもので、あくまで自主トレーニングの補助資料です。無理のない範囲で行い、症状や痛みがある場合は医療機関に相談しましょう。

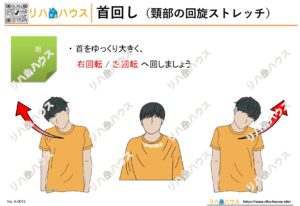

はじめに|体幹と骨盤の柔軟性を高めるストレッチ素材のご紹介

骨盤や体幹は、日常生活における姿勢制御や動作安定性を担う中枢的な領域です。これらの部位の柔軟性と可動性は、歩行や立ち座り、バランス保持といった基本動作に大きく関与しており、リハビリテーションの初期段階から積極的に介入されることの多い部位です。

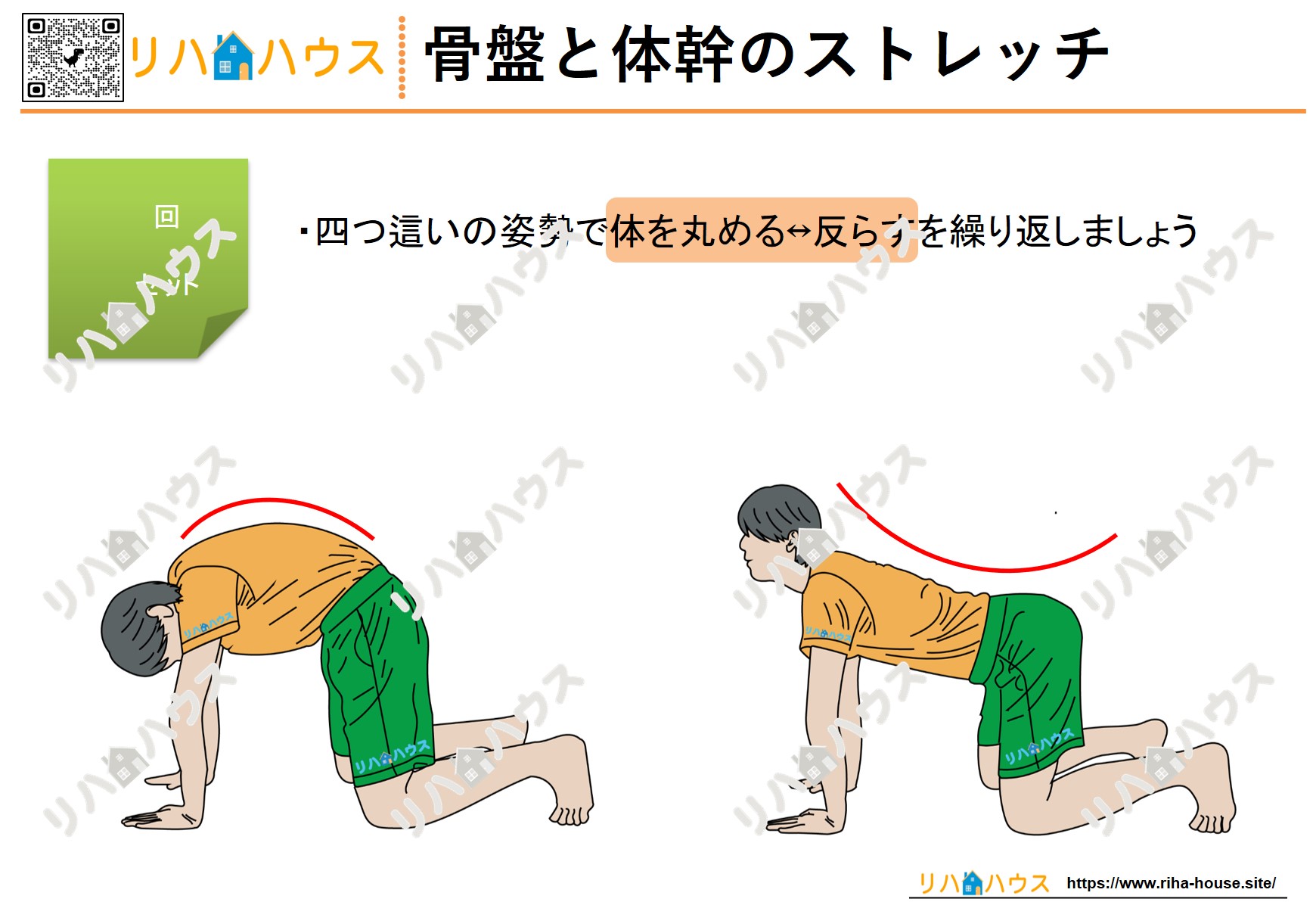

今回ご紹介するストレッチは、四つ這いの姿勢で骨盤と体幹を丸めたり反らせたりすることで、脊柱や骨盤周囲の可動性向上を目的とした基礎的な運動です。リハハウスでは、このストレッチを視覚的にわかりやすく説明した自主トレ向けの無料イラスト付きプリント素材を提供しております。

臨床現場や在宅指導において、対象者が理解しやすく安全に取り組める教材として、ぜひご活用ください。

※本プリントは医療行為を目的としたものではありません。使用に際しては、体調や症状に応じて無理のない範囲で行ってください。

内容と目的|骨盤と体幹ストレッチの効果と臨床的意義

ストレッチの内容について

この素材では、四つ這いの姿勢(いわゆる「キャット&カウ」ポーズ)をとり、脊柱の屈曲(丸める動き)と伸展(反らせる動き)を交互に行う運動を紹介しています。動作そのものはシンプルですが、骨盤、腰椎、胸椎といった体幹全体の協調運動が求められるため、広範な筋群と関節可動域に対する刺激が得られます。

実施目的

- 体幹筋群の柔軟性と協調性の向上

- 脊柱の関節可動域の維持・拡大

- 骨盤帯周囲の緊張緩和と姿勢改善

- 呼吸機能の改善(体幹可動性の拡大による)

- 疼痛緩和やリラクゼーション効果の誘導

特に、座位保持が困難な対象者や、慢性的な腰部の張りを訴える方、歩行や移動動作に不安のある高齢者に対して、有効な自主トレプログラムとして活用できます。

運動方法と活用方法|現場でも自宅でも使いやすいストレッチの進め方

基本姿勢

- 四つ這いの姿勢をとる(肩の真下に手、股関節の真下に膝)

- 手指は広げて床をしっかりと押さえ、背中を平らに整える

動作手順

- 息を吐きながら背中を丸め、骨盤を後傾させる

(肩甲骨を広げるようなイメージ)

- 息を吸いながら背中を反らし、骨盤を前傾させる

(胸を開いて、顔をやや斜め前方へ向ける)

- この一連の動作を、呼吸と連動させて5〜10回繰り返す

活用シーンの例

- 在宅リハビリの導入運動として(ベッドやマットの上でも可能)

- 脊柱周囲筋のモビライゼーション前のウォーミングアップとして

- デイサービスや通所リハでの集団ストレッチ教材として

- パーキンソン病や廃用症候群での姿勢改善目的の介入時

視覚的な理解を助けるイラストプリントを活用することで、言語指示のみでは理解が難しい対象者でも実施の再現性を高めることが可能です。

注意点と安全への配慮|誤った動作の防止とリスク管理

ストレッチ動作は一般的にリスクが低いと考えられがちですが、対象者の筋力低下や疾患特性によっては慎重な対応が必要です。特に以下の点に注意しましょう。

実施時の注意点

- 呼吸を止めないようにすること

→ 呼吸のリズムを保つことで、酸素供給と筋弛緩が促進されます。

- 動作は反動を使わず、ゆっくり丁寧に行う

→ 関節や筋への過剰な負荷を避けます。

- 痛みや違和感を感じたら直ちに中止する

- 肩や手関節に過負荷がかからないように支持面を調整する

→ 必要に応じてクッションや厚手のマットを使用しましょう。

- 変形性関節症や脊椎疾患を有する対象者には、事前評価を実施の上、可否を判断する

また、視線の誘導や助言の併用により、認知機能に不安のある方への指導効果が向上します。多職種での連携を図りながら、対象者の状態に合わせた運動処方が重要です。

まとめ|骨盤・体幹ストレッチで動作の土台づくりをサポート

骨盤と体幹の可動性は、あらゆる動作の「はじまり」を支える重要な要素です。本記事で紹介したストレッチは、日常生活の基本動作に直結する柔軟性と安定性の向上に役立ち、リハビリ現場でも幅広く応用されています。

リハハウスが提供する無料ダウンロード可能な自主トレ向けイラストプリント素材は、リハビリ専門職の指導を補助し、対象者の自立的な運動継続を支援するツールとして最適です。ぜひ、臨床の現場や自宅でのセルフエクササイズ指導にお役立てください。