このプリントは医療従事者の監修のもと作成されたもので、あくまで自主トレーニングの補助資料です。無理のない範囲で行い、症状や痛みがある場合は医療機関に相談しましょう。

はじめに|棒巻き運動の重要性と目的

手関節の機能は、日常生活のあらゆる場面で不可欠です。握る・持つ・捻るといった基本動作の多くは、手関節の掌屈(手のひら側への曲げ)と背屈(手の甲側への曲げ)によって成立しています。しかし、手関節の筋力低下や可動域制限があると、こうした動作が困難になり、ADL(日常生活動作)やIADL(手段的日常生活動作)への支障をきたします。

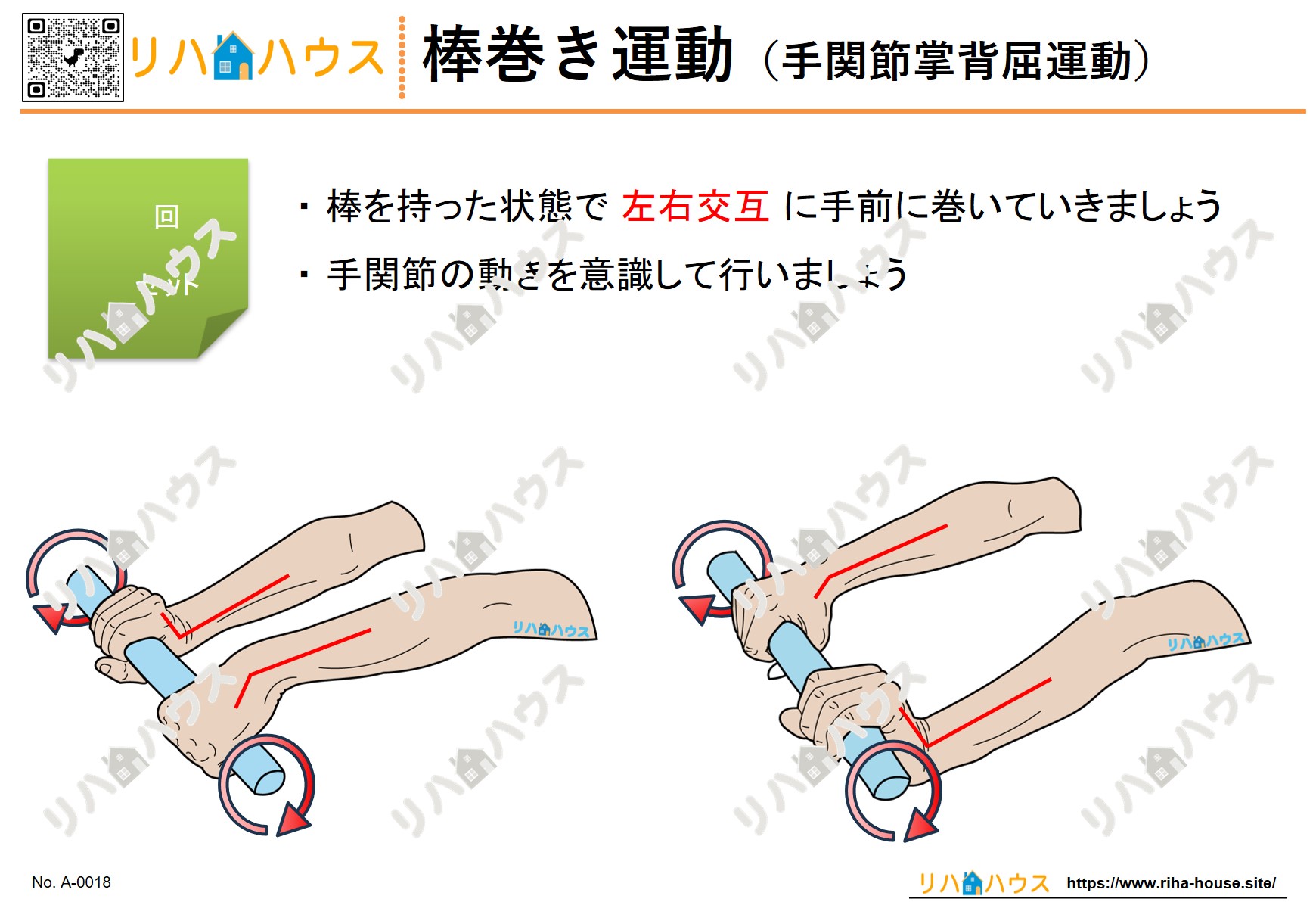

そこで今回は、棒巻き運動(ローリング運動)という簡便かつ効果的な自主トレ素材をご紹介します。この運動は、手関節の屈伸動作を繰り返し促すことができ、筋力維持・向上および関節可動域の拡大に役立ちます。

このページで紹介するプリントは、視覚的に分かりやすいイラスト付きで構成されており、リハビリ専門職が対象者に指導しやすい内容となっています。外来・訪問・通所など多様な場面でご活用ください。

※本プリントは医療行為を目的としたものではありません。使用に際しては、体調や症状に応じて無理のない範囲で行ってください。

内容と目的|関与する筋とその訓練効果

棒巻き運動は、棒に紐などの重りを付け、両手で回転させながら巻き上げる動作を繰り返す運動です。単純な動作ながら、手関節の掌屈と背屈運動を交互に行うため、広範囲の前腕筋群に刺激を与えることが可能です。

鍛えられる主な筋群

掌屈時(手のひら側への動き)

- 撓側手根屈筋

- 尺側手根屈筋

これらは握力や物を保持する力に関与しており、把持力の維持・向上に貢献します。

背屈時(手の甲側への動き)

- 長橈側手根伸筋

- 短橈側手根伸筋

- 尺側手根伸筋

これらの筋群は、特に物を押す・支える際の安定性に寄与し、前腕の協調運動の強化にも繋がります。

主な目的

- 手関節の屈伸筋群の筋力強化

- 関節可動域の維持・拡大

- 前腕筋の持久力向上

- 高齢者や脳血管障害後の方における運動習慣の定着

運動方法と活用方法|導入しやすく効果的な実施例

1. 用意するもの

- 棒(直径2〜3cm、長さ30〜50cm程度)※タオルでも可

- 紐と軽い重り(500mlペットボトルなど)※重りなしでも可

- 安定した椅子と机(立位でも可)

2. 基本姿勢

- 椅子に座り、棒を両手で肩幅程度に持ちます。

- 棒の中心に重り付きの紐がぶら下がるようにセットします。

- 肘を軽く曲げた位置で前方に固定し、前腕を水平に保ちます。

3. 運動の流れ

- 手関節を使って棒を回転させ、左右交互に手前へ巻き上げていきます。

- 巻き上げが完了したら、逆方向にゆっくり巻き下ろします。

- 動作は終始ゆっくりと滑らかに行うことが重要です。

4. 目安回数

- 1日2〜3セット、1セットあたり巻き上げ・巻き下ろし各1回ずつ

- 疲労度に応じてセット数は調整可能です。

活用シーンの一例

- 整形疾患リハ(例:橈骨遠位端骨折後の回復期)

- 脳卒中後の巧緻動作改善訓練

- 高齢者の手関節柔軟性維持

- 手作業を多用する職種への職業復帰支援

注意点と安全への配慮|指導時に必ず伝えるべきこと

1. 動作はゆっくり・大きく

反動をつけたり、速く動かすことで筋や腱への負荷が急激に増す可能性があります。筋損傷や炎症を避けるために、動作は常にゆっくりと行うよう促してください。

2. 手関節の動きを意識する

肘や肩を過剰に動かすと、本来の目的である手関節の屈伸動作が得られにくくなります。あくまで手首の動きに意識を集中させましょう。

3. 疼痛・違和感の観察

運動中に疼痛やしびれ、脱力感などの違和感が出た場合は、直ちに中止し、状態の評価を行う必要があります。

4. 対象者の背景に応じた調整

神経障害や高齢により筋出力や感覚認識が低下している場合は、負荷量や運動時間を個別に調整し、安全に配慮した介入が求められます。

まとめ|棒巻き運動はシンプルながら効果的な手関節トレーニング

棒巻き運動は、特別な設備を必要とせず、家庭や施設などあらゆる場面で導入可能な手関節トレーニングです。屈筋・伸筋のバランスよい強化が期待でき、ADLの改善・再獲得を目指すリハビリ場面において重要な運動の一つといえます。

リハハウスでは、こうした自主トレーニングの補助となる無料の視覚教材・イラスト素材を継続的に提供しています。医療職の皆様の臨床における指導効率の向上や、患者自身のセルフエクササイズ継続支援に、ぜひお役立てください。