このプリントは医療従事者の監修のもと作成されたもので、あくまで自主トレーニングの補助資料です。無理のない範囲で行い、症状や痛みがある場合は医療機関に相談しましょう。

はじめに|肩関節の可動域と筋力維持に「バンザイ運動」が有効な理由

肩関節は、人体の中でも特に広範囲な可動域を持つ関節であり、日常生活動作(ADL)に深く関わっています。着替え、洗髪、物の出し入れなど、肩関節の挙上動作は上肢機能の中核を担う動作といえます。

今回リハハウスでは、自主トレーニングや臨床指導に使える肩関節挙上(いわゆる“バンザイ運動”)の無料イラスト素材を提供いたします。

本素材は、リハビリ専門職による運動指導の場はもちろん、在宅リハや患者自身によるセルフエクササイズにも活用可能な視覚教材です。

※本プリントは医療行為を目的としたものではありません。使用に際しては、体調や症状に応じて無理のない範囲で行ってください。

内容と目的|肩関節の構造を意識した運動設計

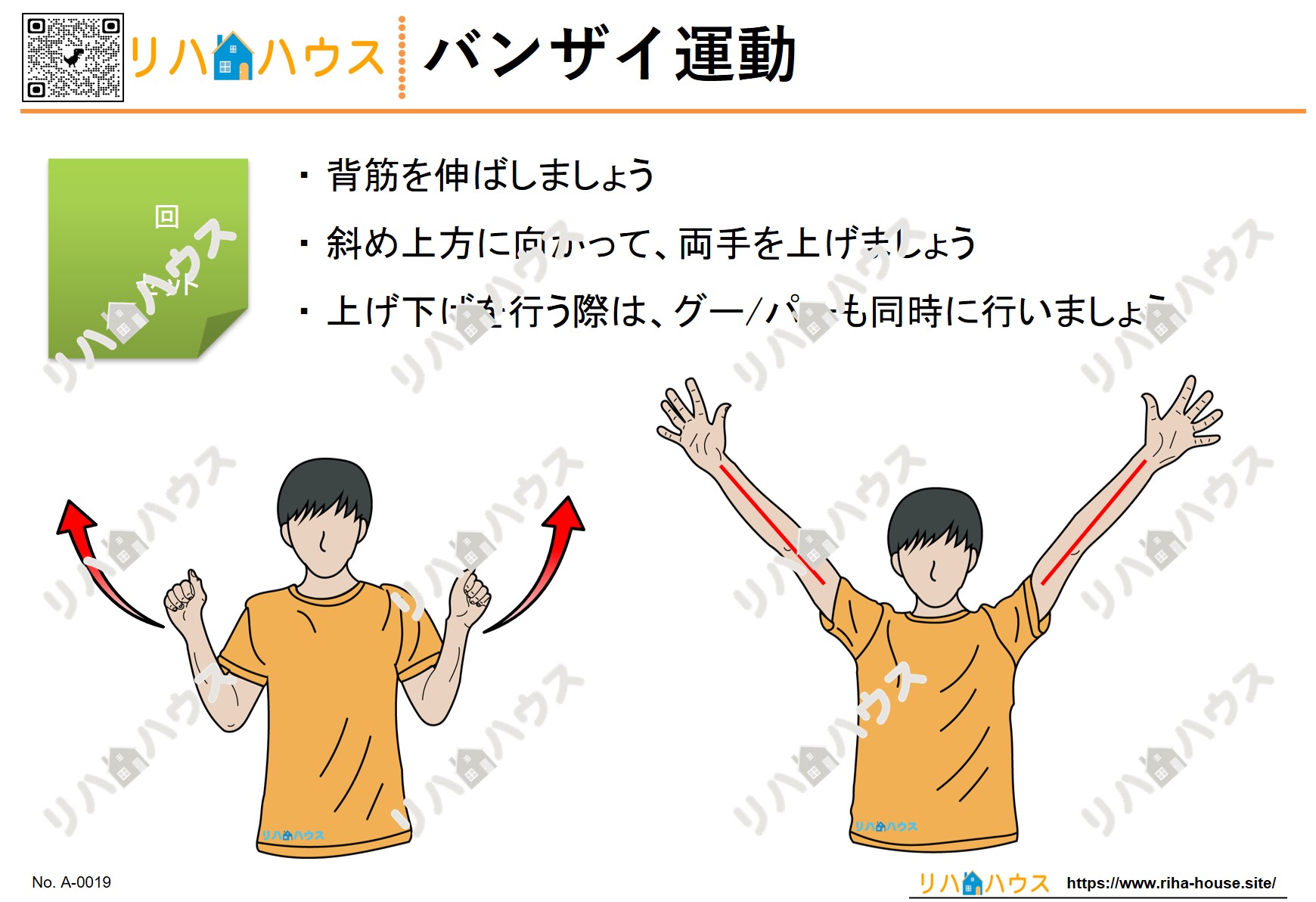

本素材では、次のような運動動作を一連の流れで視覚的に表現しています

- バンザイ運動(肩関節挙上)

- 肩関節屈曲運動

- 肩関節外転運動

- 肩関節外旋運動

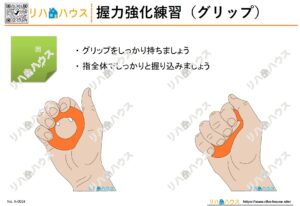

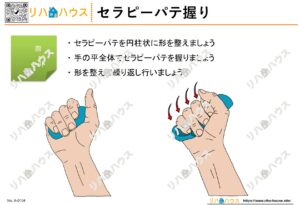

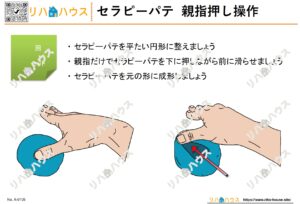

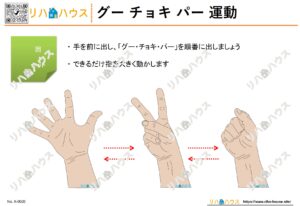

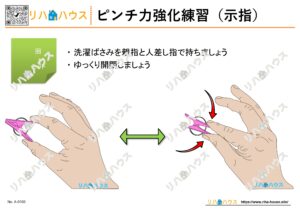

- 手指のグーパー運動との組み合わせ

この運動の主な目的

- 肩甲骨および肩関節周囲筋の活性化

棘上筋・三角筋・僧帽筋・前鋸筋などの動員を通じて、肩関節の動的安定性と筋力向上を図ります。

- 肩関節の関節可動域(ROM)の維持・改善

術後や廃用症候群による拘縮予防・改善に向けて、屈曲・外転・外旋の各方向に対する関節運動をバランスよく促します。

- 循環促進と浮腫予防

上肢を頭上に挙上する動作は、末梢循環の促進や静脈還流の補助にも効果があり、長期臥床患者における浮腫予防にも役立ちます。

- 感覚入力と随意性の改善

グー・パー運動を取り入れることで、手指の粗大な随意運動や皮膚感覚への刺激も得られ、神経筋機能の再教育にもつながります。

運動方法と活用方法|現場での具体的な指導の流れ

実施姿勢

- 基本姿勢は座位または立位。安定して取り組める姿勢を選びます。

- 背筋をまっすぐに伸ばし、胸を張るように意識させることで、体幹の共収縮も得られやすくなります。

動作の手順

- 腕を体の前方から斜め上方に向かって挙上(屈曲+外旋)

- 手掌はやや外側を向けるようにしながら、耳の近くまで腕を上げる

- グーパー動作(握る→開く)を繰り返しながら10回程度実施

- ゆっくりと下ろす際も、動作をコントロールして降ろす

※この動作を左右交互、または両側同時に行うことで、筋対称性や左右差の観察にも活用できます。

活用場面

- 術後の肩関節拘縮予防

- 肩関節周囲炎や腱板断裂術後の可動域改善

- 脳卒中片麻痺における非麻痺側・麻痺側の随意性強化

- フレイル・サルコペニア予防の自主運動素材

プリント素材としての配布はもちろん、デイサービスや訪問リハビリでの掲示教材としての活用も有効です。

注意点と安全への配慮|運動リスクを最小限に

肩関節運動においては、不適切なフォームや無理な可動範囲の強要によって痛みや二次障害が生じる可能性があります。

主な注意点

- 動作はゆっくりと、大きな弧を描くように行う

スピードに頼った動作は代償動作を誘発しやすく、正しい運動学習の妨げになります。

- 挙上時に肩がすくまないように注意する

肩甲挙筋や僧帽筋の過剰代償を防ぐために、肩をリラックスさせたまま動作を行うよう声かけを行いましょう。

- 疼痛や不快感がある場合は即時中止

痛みが伴う挙上は、炎症や拘縮を助長する可能性があるため避けるべきです。

- 片麻痺や感覚障害がある場合は介助者の補助をつける

安全確保と誤使用防止の観点から、専門職の判断に基づいた段階的指導が必要です。

まとめ|肩関節挙上運動を継続することの臨床的意義

本素材「【無料ダウンロード】肩関節挙上(バンザイ)運動」は、上肢機能の再獲得において重要な“挙上動作”にフォーカスした、視覚的・指導的に優れたリハビリ支援教材です。

対象者の身体状況に応じた負荷設定と正確な動作誘導により、以下のような効果が期待できます:

- 肩関節周囲筋の筋力維持・強化

- 関節可動域の拘縮予防・改善

- 上肢のADL参加促進

リハハウスでは、こうした臨床で活用できる無料素材を継続的に提供しています。自主トレや訪問リハ、通所サービスなど、あらゆる現場での「使える素材」としてぜひご活用ください。