このプリントは医療従事者の監修のもと作成されたもので、あくまで自主トレーニングの補助資料です。無理のない範囲で行い、症状や痛みがある場合は医療機関に相談しましょう。

はじめに|舌の運動機能向上は嚥下・構音・誤嚥予防の基礎

高齢者や神経疾患患者の嚥下障害、構音障害のリハビリテーションにおいて、舌の可動性と筋力の維持・促通は極めて重要です。とくに、食塊の形成・送り込みといった嚥下過程に関わる動作には、舌の前後運動(突き出す・引き込む)が大きな役割を果たします。

本記事では、口腔リハビリテーションや在宅での自主トレーニングに活用できる「舌の前後運動」イラストプリントを紹介します。無料でダウンロード可能な素材で、視覚的に分かりやすく、指導・実践に役立つ内容となっています。

※本プリントは医療行為を目的としたものではありません。使用に際しては、体調や症状に応じて無理のない範囲で行ってください。

内容と目的|舌の前後運動で得られるリハビリ効果とは?

素材の概要とリハビリにおける意義

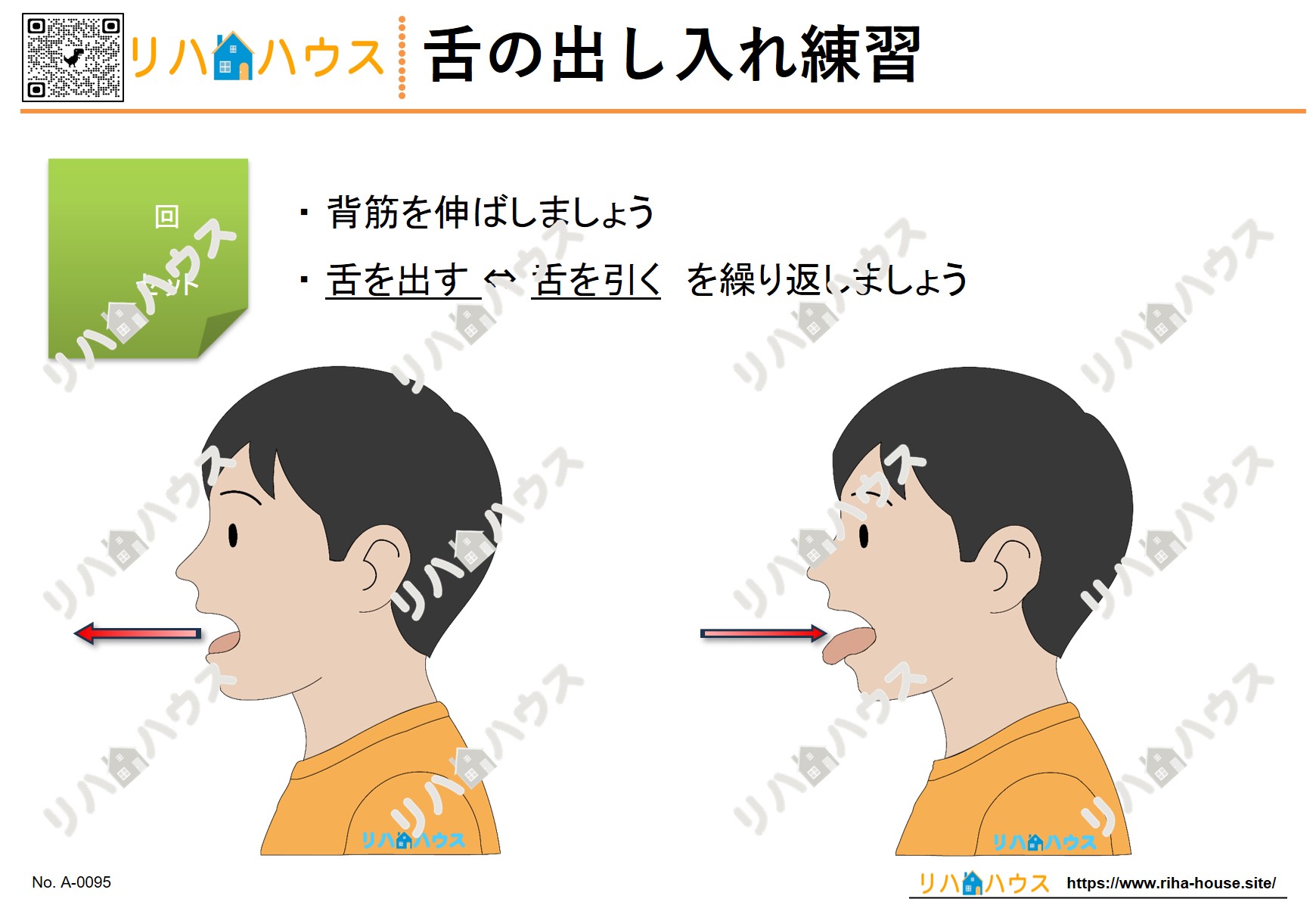

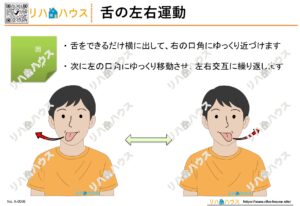

このプリントでは、舌を前方へ突き出し、後方へ引き込むという動作を繰り返す運動をイラストと説明文でわかりやすく構成しています。対象者が動作の正確なイメージを掴みやすく、セルフエクササイズや施設内での指導補助ツールとしても有用です。

実施目的と臨床的な効果

本素材の目的は多岐にわたり、以下のような効果が期待されます。

- 舌の可動域(ROM)拡大と柔軟性維持

- 嚥下時の食塊形成および送り込み動作の改善

- 構音明瞭度の向上(特に舌尖音や母音の発音)

- 舌筋(舌尖部、舌根部)の筋力促通

- 舌の動きと咽頭期の連携向上による誤嚥予防

- 高齢者や神経疾患患者の口腔機能低下の予防と改善

舌運動のトレーニングは言語療法士(ST)による訓練にも頻用され、特に脳卒中後の片麻痺例やパーキンソン病などの進行性疾患においては、継続的なトレーニングが口腔機能維持の鍵となります。

運動方法と活用方法|自主トレや施設指導に最適な使用法

正しい姿勢と基本動作の流れ

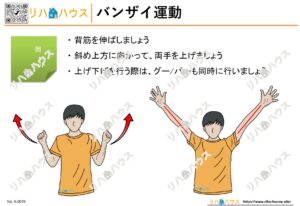

- 背筋を伸ばし、椅子に安定して座る

- 頸部が前傾・後傾せず、自然な姿勢を保持します。

- 口を軽く開ける

- 顎に緊張が入らないよう注意。

- 舌をゆっくりと前方に突き出す

- 正面方向にまっすぐ、舌尖が偏らないように意識。

- 舌をゆっくりと後方へ引き込む

- 舌根を意識しながら、喉奥に引くイメージ。

- 前後運動を交互に5〜10回程度繰り返す

- 疲労感や唾液分泌量を観察し、無理のない範囲で調整します。

活用場面と応用の幅

- 施設内での嚥下体操としての導入

- 退院後の在宅自主トレ支援ツール

- 訪問リハや通所リハでの説明補助

- ST・OTの連携で口腔機能訓練の一環に

また、構音指導や摂食機能療法の準備段階として取り入れることで、全体のプログラムの質が向上します。対象者への指導用資料として印刷・掲示するなど、多目的にご活用いただけます。

注意点と安全への配慮|適切な実施環境と対象者の見極め

安全な指導のための留意事項

- 舌の動作は必ずゆっくり、確実に行うこと

- 舌を突き出す方向は常に正面を意識し、偏位を防止

- 顎や頬などの余計な筋の動きを抑え、舌のみの運動に集中

- 痛みや疲労、違和感がある場合は中止し、無理に続けない

実施前後の環境整備と対象者への配慮

- 口腔乾燥が強い方には、事前のうがいや水分補給を推奨

- 舌麻痺や高度な嚥下障害を有する方には、専門職(ST等)の指導下で実施

- 運動の前後に口腔清潔(ブラッシング・含嗽など)を徹底

とくに脳血管障害後や神経筋疾患では、舌の筋力低下だけでなく感覚障害も伴うことが多いため、触覚・圧覚への注意喚起も必要です。

まとめ|口腔機能の維持と誤嚥予防に「舌の前後運動プリント」を活用しよう

舌の前後運動は、舌筋の活性化、舌可動域の維持・改善、嚥下・構音機能の向上といった多くの臨床的効果を期待できる、シンプルながら非常に重要なトレーニングです。

リハハウスでは、本素材のようなリハビリ・自主トレ向けイラスト付きプリントを無料で提供しており、施設内や在宅での支援に幅広く活用いただけます。今後も口腔機能訓練をはじめとした多領域の素材を継続的に更新予定ですので、ぜひブックマークや共有をお願いいたします。