このプリントは医療従事者の監修のもと作成されたもので、あくまで自主トレーニングの補助資料です。無理のない範囲で行い、症状や痛みがある場合は医療機関に相談しましょう。

目次

はじめに|遂行機能トレーニングの重要性

遂行機能は、計画・順序立て・注意の切り替え・行動の抑制といった複雑な認知活動を統合的に管理する能力です。脳損傷や高次脳機能障害の患者では、この遂行機能が低下し、日常生活における段取りや複数の課題処理に困難をきたすことが多く見られます。

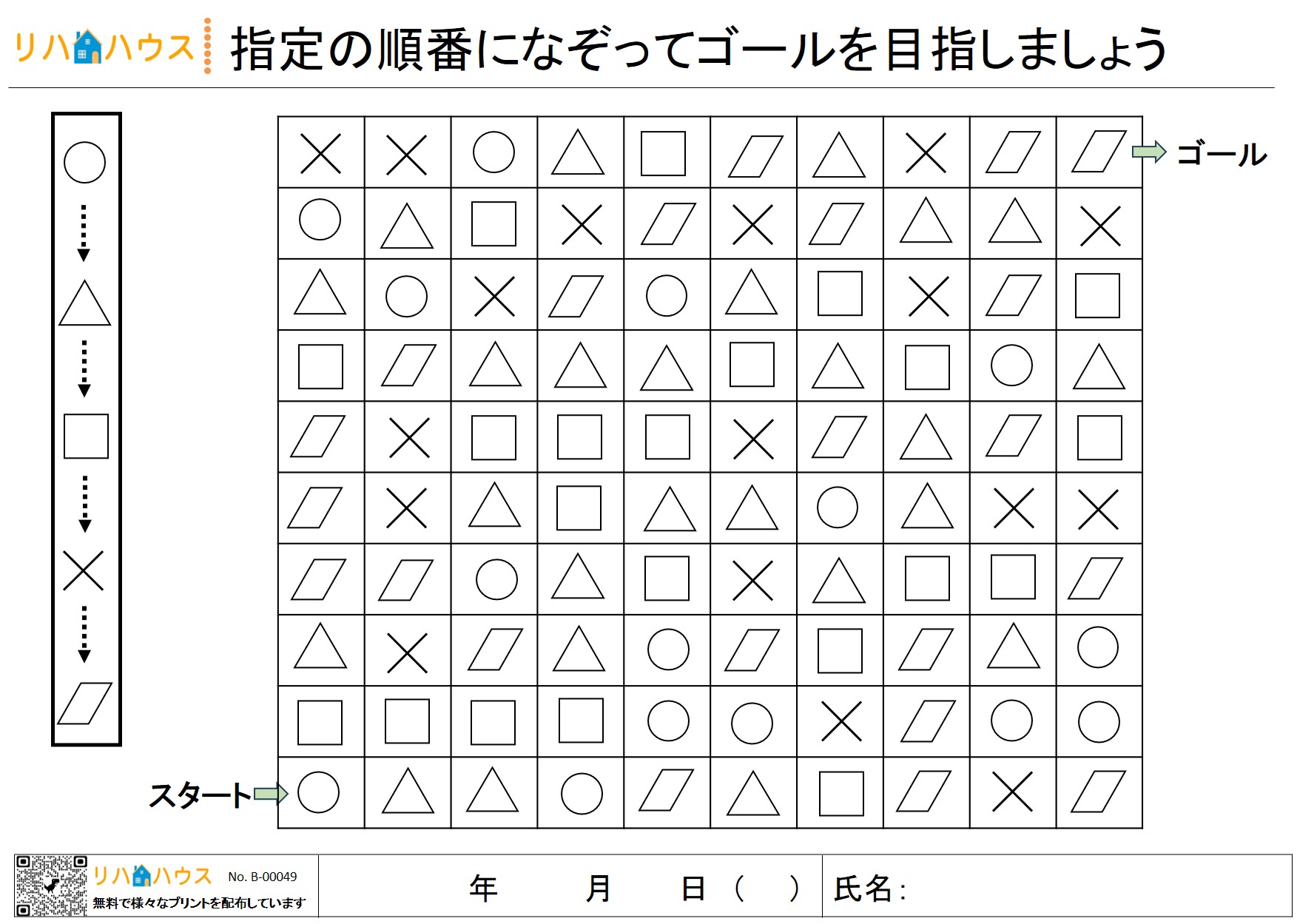

今回紹介する【無料DL】プリントは、指定された順番に図形をなぞる課題を通して、遂行機能をトレーニングすることを目的としています。臨床現場でのリハビリはもちろん、在宅での自主トレーニング教材としても活用できる内容です。

※本プリントは医療行為を目的としたものではありません。使用に際しては、体調や症状に応じて無理のない範囲で行ってください。

内容と目的|図形順序課題で段取り力と注意力を鍛える

■ 課題の構成

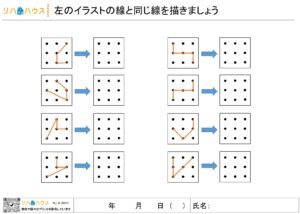

本プリントは、以下のルールに基づくシンプルな遂行機能課題です。

- 図形の順序指定

- 「〇 → △ → □ → × → 平行四辺形」の順番でなぞるよう指示。

- 「〇 → △ → □ → × → 平行四辺形」の順番でなぞるよう指示。

- ランダム配置

- 用紙上にこれらの図形をランダムに散らばせて配置。

- 用紙上にこれらの図形をランダムに散らばせて配置。

- 順序に従ってなぞる

- 指定された順番通りに図形を見つけ、線で結びながらゴールを目指す。

■ リハビリの目的

この課題の目的は、遂行機能のトレーニングに加えて、複数の認知機能を統合的に刺激する点にあります。

- 段取り力の強化

決められた順番を保持し、計画的に課題を遂行する力を養う。

- 注意力・視覚探索力の向上

ランダムに配置された図形を順次探索する過程で注意の持続と選択的注意を促す。

- ワーキングメモリの訓練

図形の順番を記憶しながら視覚的に探す作業で、短期記憶と認知処理を並行して鍛える。

- 遂行力の評価指標としても活用

課題の所要時間や誤りの有無を記録し、遂行機能の変化を可視化する。

運動方法と活用方法|臨床・在宅での実践的な使い方

■ 実施手順

- プリントをA4で印刷し、机上正面に配置します。

- 利用者に課題のルール(「〇→△→□→×→平行四辺形」)を明示し、順番を声に出して確認させます。

- ペンを持ち、順番通りに図形を線で結びながらゴールまで進めます。

- 完了後、誤りがないか確認し、必要に応じて再挑戦します。

■ 難易度の調整方法

- 易しい設定:図形数を減らし、間隔を広くする。

- 標準設定:図形数を5〜8個に増やし、ランダム配置を複雑化。

- 応用設定:タイム計測を行い、時間短縮を目標とする。

このように難易度を段階的に変えることで、患者の状態やリハビリ進度に応じた調整が可能です。

■ 活用シーン

- 回復期病棟でのOT・ST訓練:遂行機能や注意障害への認知リハビリの一環として。

- 通所・訪問リハ:在宅でも印刷して手軽に利用可能。

- 家族指導・自主トレ:退院後の認知機能維持目的に家庭での反復練習として使用。

注意点と安全への配慮|課題実施時の指導ポイント

■ 実施上の留意点

- 順番を混同しやすい利用者には視覚ヒントを提示

図形の色分けや番号付与で負荷を調整。

- 疲労や注意低下のサインを観察

遂行機能訓練は集中力を要するため、1回あたり5〜10分を目安に行う。

- 成功体験を重視:達成できた課題数やスピードを記録し、モチベーションにつなげる。

■ ご家族・介助者へのアドバイス

- 課題前に順序を声に出して復唱させると効果的。

- 実施後は「できた」という実感を与えるフィードバックが大切。

- 難易度を上げる際は、無理なく段階を踏んで進めることが安全で効果的です。

まとめ|遂行機能強化と自主トレーニングに最適な教材

この【無料DL】遂行機能トレーニングプリントは、計画性・注意力・記憶力を包括的に刺激する認知課題として、臨床リハビリや在宅トレーニングに幅広く活用できます。

- 遂行機能・注意障害への実践的トレーニング

- 印刷してすぐ使える無料DL教材

- 難易度調整が容易で多様な場面に対応可能

シンプルな図形なぞり課題でありながら、認知リハビリとしての応用範囲が広い教材です。日々の訓練に取り入れることで、遂行機能や注意力の改善に役立つことが期待されます。