このプリントは医療従事者の監修のもと作成されたもので、あくまで自主トレーニングの補助資料です。無理のない範囲で行い、症状や痛みがある場合は医療機関に相談しましょう。

目次

はじめに|ジャンル分け課題とは?生活動作に直結する認知機能トレーニング

ジャンル分け課題は、複数の単語やイラストを意味や用途に応じて適切なカテゴリーへ分類する作業です。一見すると簡単な机上課題ですが、この中には意味記憶、注意力、遂行機能、言語理解、判断力といった多くの認知機能が関与しています。

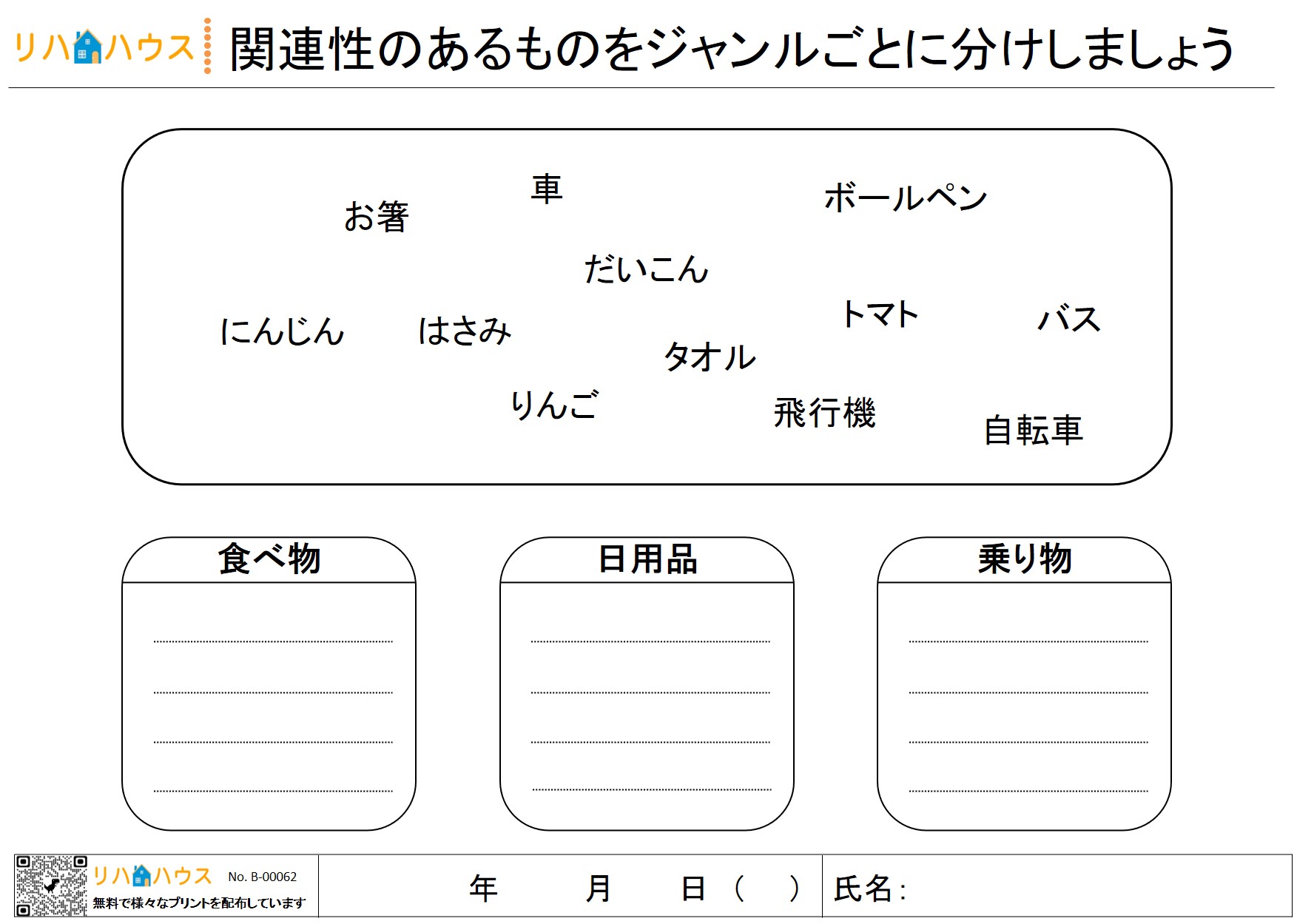

今回ご紹介する「ジャンル分け課題プリント」では、お箸、にんじん、はさみ、りんご、車、だいこん、タオル、ボールペン、トマト、飛行機、バス、自転車の12個の語を、「食べ物」「日用品」「乗り物」の3つに分けます。

この課題は、物の特徴や用途を思い出し、関連付けて分類するという脳内の情報整理スキルを鍛えることができます。

特に高次脳機能障害や軽度認知症(MCI)、脳血管障害後の患者様においては、日常生活の中で必要な「物の意味を理解し、適切に使う力」の維持に直結します。

※本プリントは医療行為を目的としたものではありません。使用に際しては、体調や症状に応じて無理のない範囲で行ってください。

内容と目的|「分類する力」で鍛える脳の整理機能

■ 課題の詳細構成

- 提示語

お箸/にんじん/はさみ/りんご/車/だいこん/タオル/ボールペン/トマト/飛行機/バス/自転車

- 分類カテゴリ

食べ物/日用品/乗り物

- 解答方法

該当するジャンル欄に単語を記入

■ 課題の目的

- 意味記憶の活性化

単語とその機能を結び付ける作業は、脳内の「意味記憶ネットワーク」を刺激します。

- 情報整理力の向上

多数の情報を共通項でグループ化する力は、日常生活の家事、買い物、仕事など幅広い場面で役立ちます。

- 注意機能の訓練

余計な情報に惑わされず、ルールに沿って分類を行うため選択的注意と持続的注意が求められます。

- 遂行機能の改善

「計画→実行→見直し」という流れを繰り返すことで、段取り力が鍛えられます。

運動方法と活用方法|臨床・在宅・予防での多様な展開

■ 基本的な実施手順

- プリントをA4で印刷し、机上で行う

- 利用者に課題の説明を行う(必要に応じて例を提示)

- 提示語を読み上げ、頭の中で整理させる

- 掲示後を見ながら、分類欄に記入してもらう

- 記入内容を一緒に確認し、フィードバックを行う

■ 臨床現場での応用

- 回復期病棟:退院前の生活復帰評価として、物品認知や判断力の確認に利用

- 通所リハビリ:グループで行うことで、利用者同士の会話や相互学習を促進

- 訪問リハビリ:限られたスペースでも実施可能な机上課題として活用可能

■ 在宅や地域での活用

- 家族と一緒に実施し、会話を交えながら進めることで社会的交流を維持

- 高齢者サロンや認知症予防教室で、レクリエーション感覚で実施

対象者別の工夫|難易度調整とバリエーション展開

■ 初級者向け

- ジャンルごとの例(例:「食べ物=パン」「日用品=コップ」)を提示してから課題に取り組む

- 語数を減らし、5〜6個程度から開始

■ 中級者向け

- 今回の12語のように、ジャンルが明確な語を提示し、自力で分類させる

■ 上級者向け

- ジャンル名を提示せず、自分で分類基準を考えてもらう応用課題に発展

- 一部の語を意図的にジャンル間で紛らわしいものにして判断力を試す

注意点と安全への配慮|負担をかけすぎない進め方

- 誤答の指摘方法:否定的な言葉を避け、「〇〇は日用品のグループにも入りますね」と肯定的に修正

- 疲労への配慮:集中力が落ちたらこまめに休憩を挟む

- 視覚的配慮:視覚障害がある場合は文字サイズを拡大し、行間を広げる

- 認知症の方への対応:過度に正解を求めず、会話や想起を楽しむことを重視する

まとめ|ジャンル分け課題は生活動作の基盤を整える

今回のジャンル分け課題プリントは、無料ダウンロードでき、印刷してすぐに使えるリハビリ教材です。

分類する力は、料理の準備や掃除、買い物など日常生活の様々な場面で求められる能力です。

臨床現場から在宅、地域活動まで幅広く活用できる本プリントを、定期的な自主トレやリハビリ指導の一環としてご利用ください。継続的に行うことで、認知機能の維持・向上とともに生活の質(QOL)の向上にもつながります。