このプリントは医療従事者の監修のもと作成されたもので、あくまで自主トレーニングの補助資料です。無理のない範囲で行い、症状や痛みがある場合は医療機関に相談しましょう。

こんな素材がほしい! もっとこんな素材を増やしてほしいなどがありましたら、リクエストしてください!

はじめに|高次脳機能障害・注意障害の評価と訓練に役立つ「TMTプリント」

高次脳機能障害や注意障害を有する方へのリハビリでは、日常生活に必要な「注意の持続」「選択的注意」「視覚的探索能力」などを改善・促進する支援が重要です。

本記事でご紹介するのは、そうした注意機能や遂行機能に焦点を当てた【TMT課題(Trail Making Test)】をベースにした、紙面上で簡便に実施できるリハビリプリント素材です。

「TMT」は、神経心理学的検査として知られると同時に、訓練課題としても活用できるツールです。特に、視覚探索・順序性・注意の持続・情報処理速度など、多様な認知機能を評価・活用できる点が特長です。リハビリ専門職が現場で使用しやすいように設計されたプリント形式で、A4サイズで印刷し、そのまま使用いただけます。

本プリントは、無料でダウンロード可能ですので、臨床現場やご自宅での自主トレーニング素材としてご活用ください。

※本プリントは医療行為を目的としたものではありません。使用に際しては、体調や症状に応じて無理のない範囲で行ってください。

内容と目的|TMT課題の構成と臨床的意義について

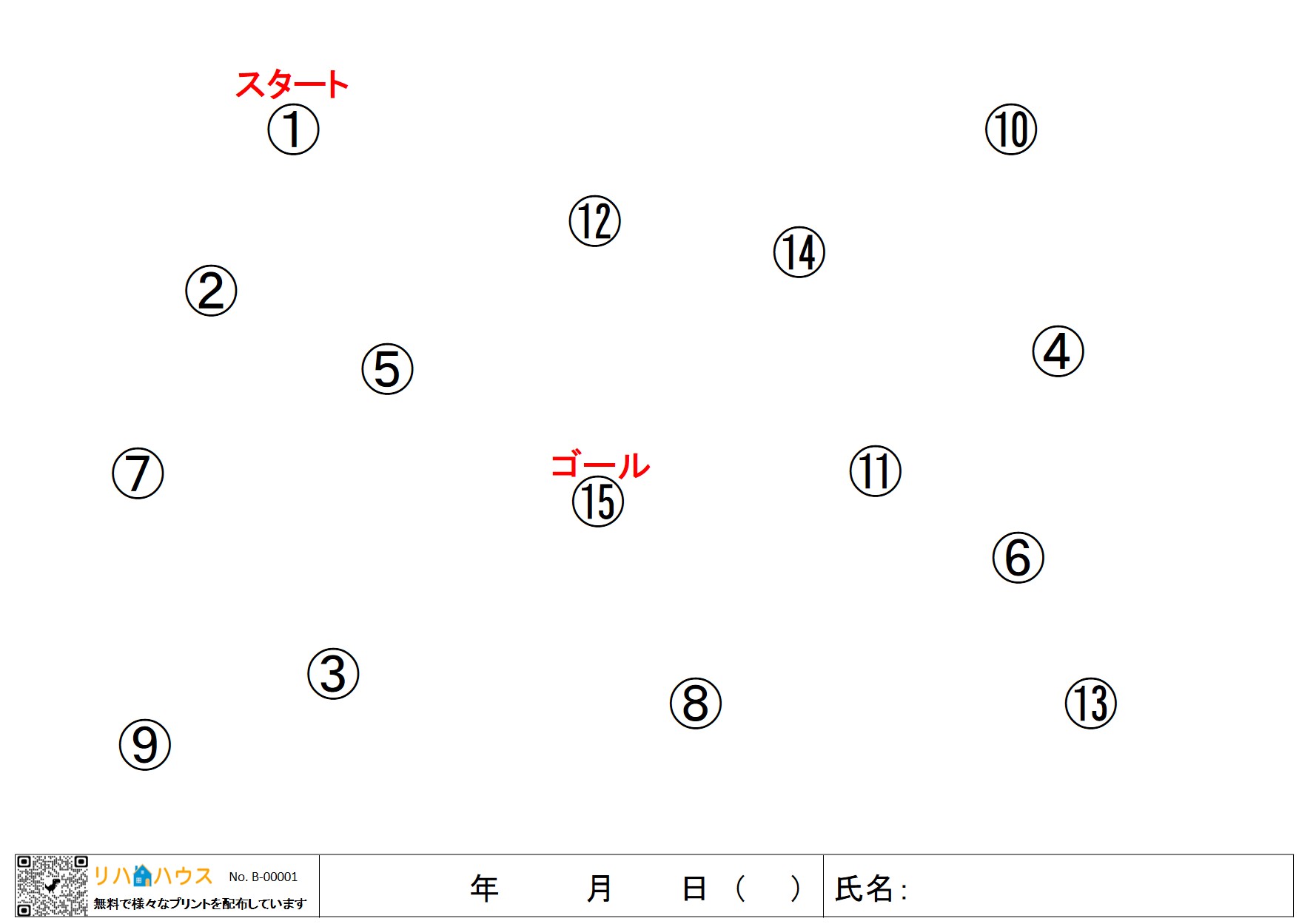

● 内容:TMT課題(①~⑮の数字を順に結ぶ)

本素材は、「TMT-A」として知られる形式を基に作成された注意課題プリントです。用紙上には①~⑮の数字がランダムに配置されており、それを視覚的に探索しながら、順番に線でつないでいく形式となっています。

● 目的:注意機能と遂行機能への働きかけ

この課題を通して得られる訓練効果は多岐に渡ります。

| 項目 | 鍛えられる認知機能 |

|---|---|

| 数字を順に探す | 選択的注意・視覚探索能力 |

| 順番通りにつなぐ | 遂行機能(計画性・順序性) |

| 一筆書きで行う | 注意の持続・運動制御 |

| ペンを離さず行う | 注意の切り替え・集中力 |

高次脳機能障害や注意障害のある方において、上記の機能は日常生活動作(ADL/IADL)にも大きく関係するため、こうした課題を通じた支援は生活機能の向上にも寄与します。

運動方法と活用方法|使い方の手順とバリエーション展開

● 実施方法(基本ルール)

- 用紙に印刷された①~⑮の数字を確認します。

- ペンを用いて、①→②→③…と順番に線でつないでいきます。

- ペンを紙から離さずに一筆書きで行うのがルールです。

- できるだけ早く、かつ正確にゴールまで到達することが目標です。

● 活用の工夫ポイント

- タイム計測による変化の観察

数回に分けて行い、処理速度の変化を記録することで、機能改善の評価にもつながります。

- 自主トレプリントとしての活用

ご本人やご家族が自宅で使用する際も、シンプルなルールのため継続しやすい構成です。

- 難易度調整

次回以降のプリントでは数字+文字(例:①→A→②→B…など)を混在させるTMT-Bタイプに進めることで負荷を調整可能です。

注意点と安全への配慮|安心して取り組むために

● 実施時の注意点

- 疲労度に配慮

認知負荷がかかる課題のため、集中力の持続が困難な方には短時間の実施や休憩を挟むことが望まれます。

- 正答にこだわりすぎない

本課題はあくまで「注意機能を使うこと」が目的であり、ミスがあってもその原因や過程を把握することに意味があります。

- 実施後の振り返り

うまくいった点・難しかった点を共有することで、自己認識とメタ認知の訓練にもつながります。

● 専門職によるサポートを推奨

評価・記録・難易度調整などを含めて効果的に運用するためには、理学療法士(PT)、作業療法士(OT)、言語聴覚士(ST)といったリハビリ専門職による支援が望ましいです。使用状況の観察やフィードバックを加えることで、より実用的なリハビリ素材となります。

まとめ|視覚探索と注意の訓練を、紙上で手軽に

本記事でご紹介したTMT課題プリント(①~⑮)は、高次脳機能障害や注意障害の方に対する認知リハビリの一環として、非常に汎用性の高い素材です。紙面上で完結する一筆書き課題というシンプルな構成ながらも、視覚的注意・選択・順序性といった複数の遂行機能を動員します。

無料でダウンロードしてすぐに使える形式ですので、リハビリ現場での導入はもちろん、在宅での自主トレーニング素材としてもご活用いただけます。

ぜひ、今後の支援プログラムやアセスメントの一環として、取り入れてみてください。