このプリントは医療従事者の監修のもと作成されたもので、あくまで自主トレーニングの補助資料です。無理のない範囲で行い、症状や痛みがある場合は医療機関に相談しましょう。

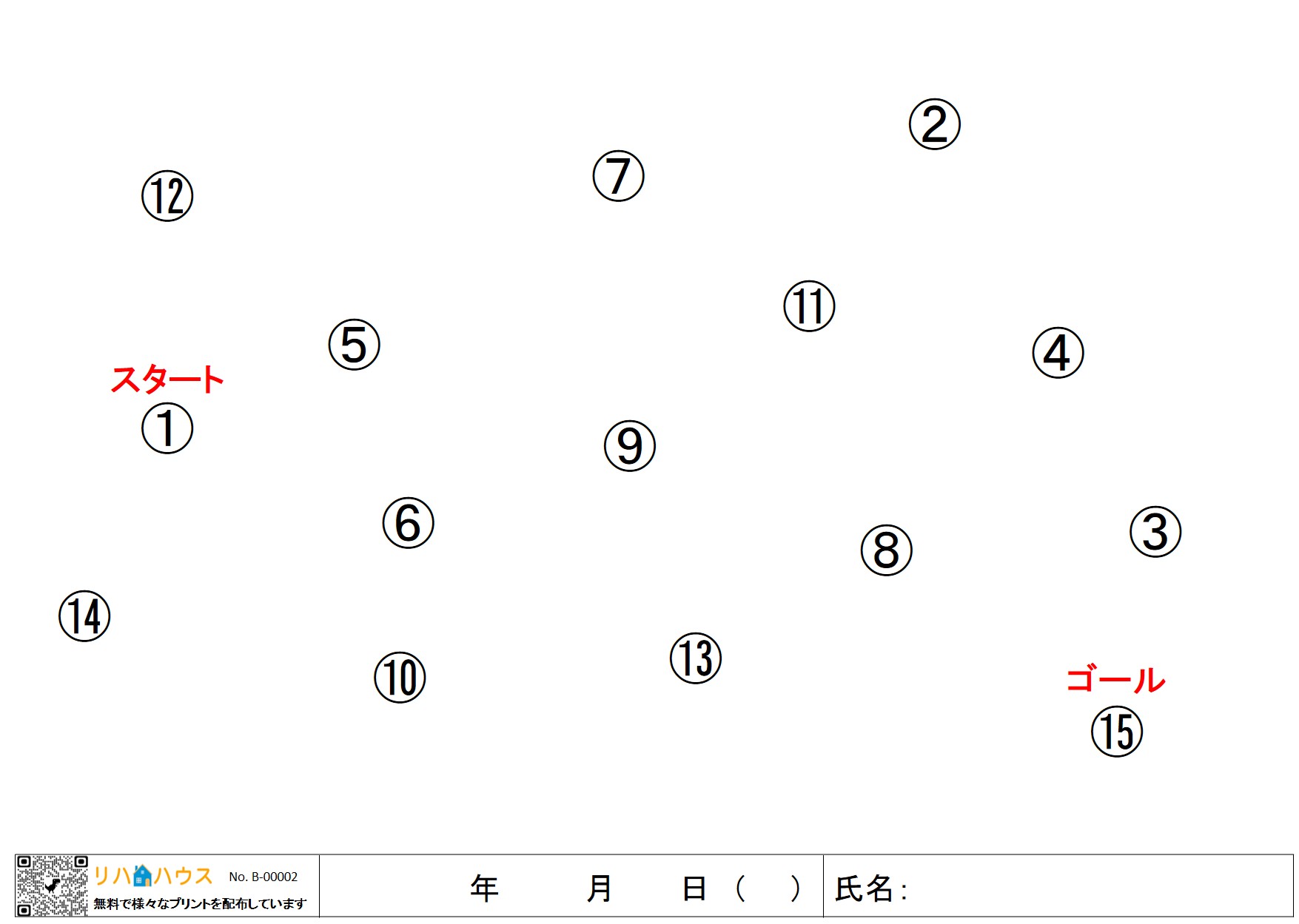

はじめに|注意機能に働きかけるトレーニング素材「TMTプリント」第2弾

高次脳機能障害や注意障害のある方に対するリハビリテーションでは、認知機能のなかでも特に注意力・視覚探索・順序処理といった能力へのアプローチが重要視されます。

今回は、これらの機能訓練を紙面上で簡便に行えるTMT(Trail Making Test)形式のプリント素材・第2弾をご紹介します。

第1弾に引き続き、①~⑮の数字を順番に線でつなぐ一筆書き課題で構成されており、注意の持続や遂行機能の活性化を促します。

当プリントは、無料でダウンロード可能な自主トレーニング用素材です。臨床現場はもちろん、自宅でのリハビリやご家族の支援ツールとしてもご活用いただけます。

※本プリントは医療行為を目的としたものではありません。使用に際しては、体調や症状に応じて無理のない範囲で行ってください。

内容と目的|TMT課題がリハビリに与える機能的意義とは?

● TMTとは何か?

Trail Making Test(TMT)は、認知機能の多面的な側面――特に注意の持続、視覚探索能力、処理速度、遂行機能などを評価・訓練するために用いられる神経心理学的課題です。

本プリントはその中でも「TMT-A」型に該当し、①~⑮の数字を順に追って一筆書きでつなぐことで、以下の認知処理を誘発します。

| 誘発される機能 | 意図されるリハビリ的効果 |

|---|---|

| 視覚的探索 | 空間認知・注意の配分 |

| 数字の順序処理 | 前頭前野の機能強化 |

| 持続的注意 | 集中力・作業維持力 |

| ペン操作と制御 | 微細運動と実行力の訓練 |

● 第2弾のねらい

本記事で紹介する「その②」では、数字の配置がより広範囲に、ややランダム性を増した構成となっており、TMTに慣れてきた方や、認知負荷を少し高めたいケースに適しています。

運動方法と活用方法|紙面一枚で行える認知トレーニングの手順

● 実施方法

- プリントをA4サイズで印刷します。

- 用紙にランダムに配置された①~⑮を確認します。

- ①→②→③…と順番に、線を引いてつなぎます。

- ペンを紙から離さず、一筆書きでゴールまで進めます。

- 所要時間やエラー数を記録すると評価にも活用できます。

● 活用シーンの具体例

- 外来リハビリでの課題設定

- 通所リハ・デイケアでの個別対応

- ご家族による在宅支援

- TMT-A習熟後の発展課題として

● 応用ポイント

- タイム測定による評価

記録を残すことで進捗確認が可能です。

- 難易度調整

次回にTMT-B形式(数字と文字の交互)に進めるなど、段階的支援が可能です。

- 色分けによる視覚支援

高齢者や注意が散漫な方には、数字ごとに色のグループ分けを行うことで認識支援につながります。

注意点と安全への配慮|安心して取り組むためのポイント

● 課題実施時の配慮事項

- 疲労時は避ける

集中力を要する課題のため、体調が安定している時間帯を選びましょう。

- 失敗を責めない

うまくいかなかった場合でも、試行プロセスを評価の対象としてください。

- 補助が必要な場合の対応

文字の視認が困難な場合は、文字サイズを拡大して印刷するなど、視覚支援を行ってください。

● 医療専門職による活用の視点

- TMTの実施を通じて注意機能・遂行機能の現状評価が可能です。

- 作業療法士や言語聴覚士による観察記録との併用で、より高精度な支援計画の策定に役立ちます。

まとめ|TMT課題で注意と実行力の再構築を支援する

本記事でご紹介した【TMTプリントその②】は、認知リハビリにおける「注意・順序性・視覚的探索」のトレーニングに最適な素材です。

紙面一枚で完結するため、準備に手間がかからず、あらゆるリハビリ環境に柔軟に対応可能です。

また、ダウンロード形式のため、継続的な使用や評価にも適しており、患者様本人・ご家族・医療スタッフそれぞれが一貫した関わりを持つ支援ツールとしてもご利用いただけます。

次回以降も、段階的な難易度調整が可能なTMTプリントシリーズを公開予定です。ぜひ今後の臨床にご活用ください。