このプリントは医療従事者の監修のもと作成されたもので、あくまで自主トレーニングの補助資料です。無理のない範囲で行い、症状や痛みがある場合は医療機関に相談しましょう。

はじめに|高次脳機能障害へのアプローチに“TMTプリント”を

高次脳機能障害は、脳卒中や外傷性脳損傷などによって、記憶・注意・遂行機能・空間認知などの認知機能が低下する状態を指します。中でも「注意障害」は、周囲への注意の分散や持続困難、選択的注意の低下などが見られ、日常生活のあらゆる場面で支障をきたします。

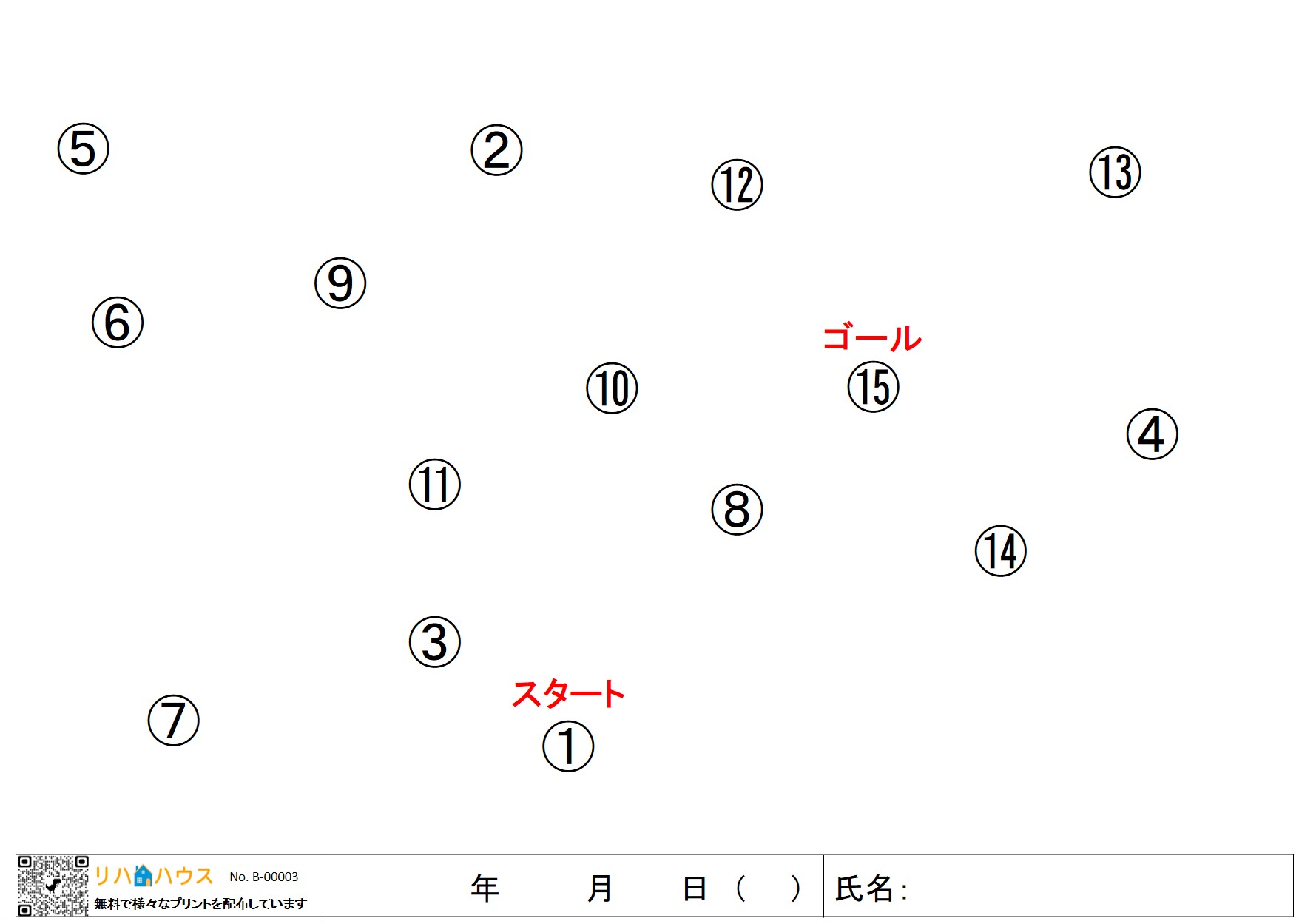

本記事でご紹介するTMT(Trail Making Test)形式の無料プリント素材(その③)は、注意機能の評価・トレーニングを目的とした一筆書き課題で、順序性・視覚探索・持続的注意・遂行機能など複数の認知能力に働きかける設計となっています。

臨床現場や在宅リハビリにおける即時活用可能なリハビリ支援ツールとして、ぜひご活用ください。

※本プリントは医療行為を目的としたものではありません。使用に際しては、体調や症状に応じて無理のない範囲で行ってください。

内容と目的|TMTプリントの特性と認知リハビリへの有用性

このプリントで扱う課題の概要

- 課題形式:①~⑮の番号を順番につなげていく一筆書き

- 目的機能:注意機能(持続的注意・選択的注意)、遂行機能、視覚探索

- 制限事項:ペンは紙から離さず、ゴールまで一筆書きで実施

TMTはもともと神経心理学的検査として用いられる評価方法ですが、その形式を活かしながらリハビリ用に応用したのが本プリントです。数字の順序に従って正確に進めるためには、視線の移動・認知的切り替え・空間把握・集中力の維持が求められます。

運動方法と活用方法|プリントの実施手順と導入ポイント

使用方法(現場・在宅共通)

- A4サイズで印刷し、机の正面に置いてください。

- 利用者に「①から順番に、⑮まで一筆書きで線を引いてください」と説明します。

- 途中でペンを紙から離さず、慎重に線を引くよう指導します。

- 視認困難な場合は、「次は何番か?」を声かけして注意喚起を促します。

- 誤って別の番号につないだ場合は、再スタートさせるのではなくそのまま最後までやり切ることを優先しましょう。

難易度調整の工夫

- 番号の間隔や配置を変えた別バージョンのプリントを使用(シリーズ②・④などと併用)

- 数字と平仮名(①→あ→②→いなど)の交互課題として応用する

- 制限時間を設定し、集中力を促す訓練に応用する

活用場面

- 病院や回復期リハビリテーション病棟でのOT・ST訓練

- 通所リハビリでの注意障害プログラムの一部として

- 自宅での自主トレーニングツールとして家族と一緒に実施

このプリントは、専門職の直接支援だけでなく、非専門家によるサポートの中でも使用できる汎用性の高い内容です。

注意点と安全への配慮|認知負荷と心理的安全性への配慮

実施時に配慮すべき点

- 過度なプレッシャーをかけない

ミスを責めず、できた部分を評価する姿勢が重要です

- 一度の時間は10~15分以内

過集中による疲労を避け、短時間で達成感を得られる設定が望ましい

- 視覚的に難しい場合は拡大印刷

特に高齢者や片麻痺の方は、A3サイズに拡大することで実施しやすくなります

- 実施記録を残す

線の軌跡や時間を記録しておくと、経時的変化の観察やリハビリ計画の調整に有効です

ご家族・介助者への指導ポイント

- やり方を説明し、番号の見落としがあればやさしく声かけ

- 課題中は静かな環境で集中できるよう配慮

- 「一緒にやってみようか?」という共同行為の促しがモチベーション向上に繋がることもあります

まとめ|“順序と注意”を同時に鍛えるTMTプリントで認知リハを強化

TMT形式のリハビリプリントは、注意障害に特化した高次脳機能訓練ツールとして、現場での即戦力となる素材です。

- 順序性・注意力・視線移動のすべてを統合的にトレーニングできる

- 一筆書きというルールによって遂行機能の訓練にもつながる

- 反復練習による注意の定着と自信の回復が見込める

「リハハウス」では、今後もこのような視覚的・実践的な認知リハ教材を無料で提供してまいります。ぜひ、患者さん一人ひとりの状態に応じた指導・活用を行い、注意障害の改善と生活の質の向上にお役立てください。