このプリントは医療従事者の監修のもと作成されたもので、あくまで自主トレーニングの補助資料です。無理のない範囲で行い、症状や痛みがある場合は医療機関に相談しましょう。

はじめに|TMTプリントは高次脳機能障害に有効なリハビリ素材

高次脳機能障害の中でも、「注意障害」は日常生活に大きな影響を及ぼす症状の一つです。周囲への気づきが低下したり、作業中に注意が逸れやすくなったりすることで、食事・更衣・外出などの動作がスムーズに行えなくなります。

特に脳血管障害後の回復期や、外傷性脳損傷による認知リハビリの現場では、持続的注意や選択的注意を高める訓練が重要です。

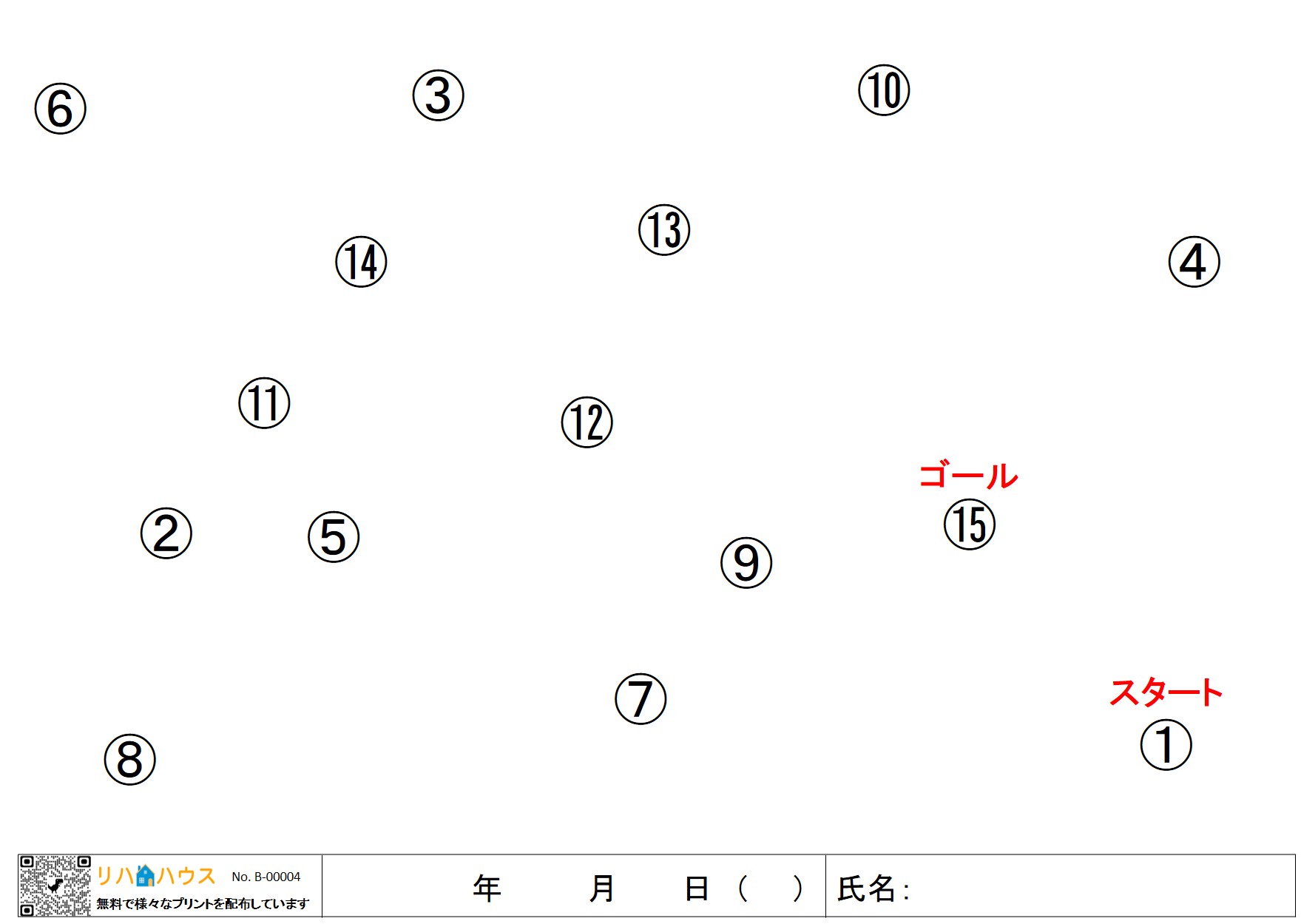

本記事で紹介する「【無料ダウンロード】高次脳機能障害・注意障害に使えるTMTプリント(その④)」は、順番通りに番号を一筆書きでつなぐ課題を通して、注意力・視線の誘導・遂行機能を包括的に刺激できるプリント型リハビリ素材です。

視覚的にも理解しやすいデザインで、リハビリ専門職(OT・PT・ST)やご家族にも扱いやすく、現場での即時活用が可能です。

※本プリントは医療行為を目的としたものではありません。使用に際しては、体調や症状に応じて無理のない範囲で行ってください。

内容と目的|TMT(Trail Making Test)形式のプリントで多面的アプローチ

本プリントの構成と主な特徴

- 対象課題:TMT形式(①~⑮を順番に一筆書きでつなぐ)

- 訓練対象:注意障害、視覚探索力、遂行機能

- 実施条件:線を書く際にペンを紙から離さず、連続して記入

TMTは、神経心理学的検査として広く用いられる評価手法ですが、訓練ツールとしても非常に有効です。本プリントでは評価目的ではなく、繰り返し使えるリハビリ訓練素材として設計されています。

番号の位置や間隔は回ごとに変化しており、本素材「その④」では、前回よりも視線移動の幅や探索範囲が広くなるように配置されています。これにより、課題中の注意の分配や持続力がより一層求められる構成となっています。

目的と効果

本プリントの目的は、以下のような認知機能の改善・維持にあります

- 順序を追って正確に作業を行う「選択的注意と遂行機能」の強化

- 左右・上下に目を配る「視覚的注意と探索力」のトレーニング

- 途中での逸脱を防ぐ「持続的注意と作業記憶」の補強

- 成功体験を通じた「自信と集中力」の回復

これらは、注意障害のある方の食事時の気づき・整理整頓・外出準備など日常生活動作(ADL/IADL)の自立性向上にもつながります。

運動方法と活用方法|現場・在宅での具体的な使い方

実施手順

- A4サイズでプリントを印刷し、机の正面にセットします。

- 利用者に「①から⑮まで順番につないでください」と説明します。

- ペンは紙から離さず、一筆書きでゴールまでつなぐように指示します。

- 実施中は、番号の見落としがあれば声掛けし、最後まで書ききることを優先します。

指導上のポイント

- ペースは急がせず、「丁寧に順番を確認しながら」を強調

- 書字が困難な場合は、ペンの代わりに指でなぞる方法も有効

- 番号が小さく見づらい場合は、拡大印刷(A3)で対応

- 自主トレとして使用する場合は、家族と一緒に確認しながら行う

臨床・在宅での活用シーン

- 回復期リハビリテーション病棟での注意機能訓練

- 通所リハ・訪問リハにおける集中課題

- 在宅での自主トレ用プリントとしてご家族がサポートしながら使用

注意点と安全への配慮|継続使用におけるポイント

実施時の注意点

- 疲労やストレスに配慮し、1回10〜15分以内を目安に

- 失敗を責めない姿勢が重要:「ミスしても最後までやりきれた」経験を重視

- 反復による慣れを防ぐため、定期的にプリントを変える工夫も効果的

ご家族・介助者への指導例

- 「番号を飛ばさず順番に進めることが大切です」と説明

- 完成した用紙は日付を入れてファイリングしておくと、経過観察に便利

- 作業前後に「疲れ具合」「集中の継続時間」などを一緒に記録しておくと、リハビリの振り返りに役立ちます

モチベーションを高める工夫

- タイムを計ることで達成感を可視化

- 前回の記録と比較することで成長を実感

- 簡単なスタンプ・シールでの達成表現も有効(子ども~高齢者まで対応)

まとめ|TMTプリントは注意障害リハビリの定番素材

本記事でご紹介した「【無料ダウンロード】TMTプリント(①~⑮)その④」は、高次脳機能障害や注意障害に対する視覚的・遂行的なリハビリを統合的に実施できる教材です。

- 順序性・注意力・探索行動を包括的に訓練

- 一筆書きによる遂行機能の強化

- 繰り返し使える印刷型プリントで、現場や自宅ですぐに実施可能

- 家族や介助者とも共有しやすく、継続的な取り組みをサポート

リハハウスでは今後も、認知機能リハビリに役立つ多様な無料プリントを随時公開していきます。

ぜひ、患者さん一人ひとりの特性に応じた活用で、日常生活の自立とQOL向上をサポートしてください。