このプリントは医療従事者の監修のもと作成されたもので、あくまで自主トレーニングの補助資料です。無理のない範囲で行い、症状や痛みがある場合は医療機関に相談しましょう。

はじめに|歩行の質向上を目指す自主トレ素材

歩行は日常生活動作(ADL)の中核を成す機能であり、自立した生活を送るためにはその質と安定性が重要となります。特に高齢者や整形外科的・神経学的な疾患を抱える方にとって、歩行機能の維持・改善はリハビリテーションにおける主要な目標の一つです。

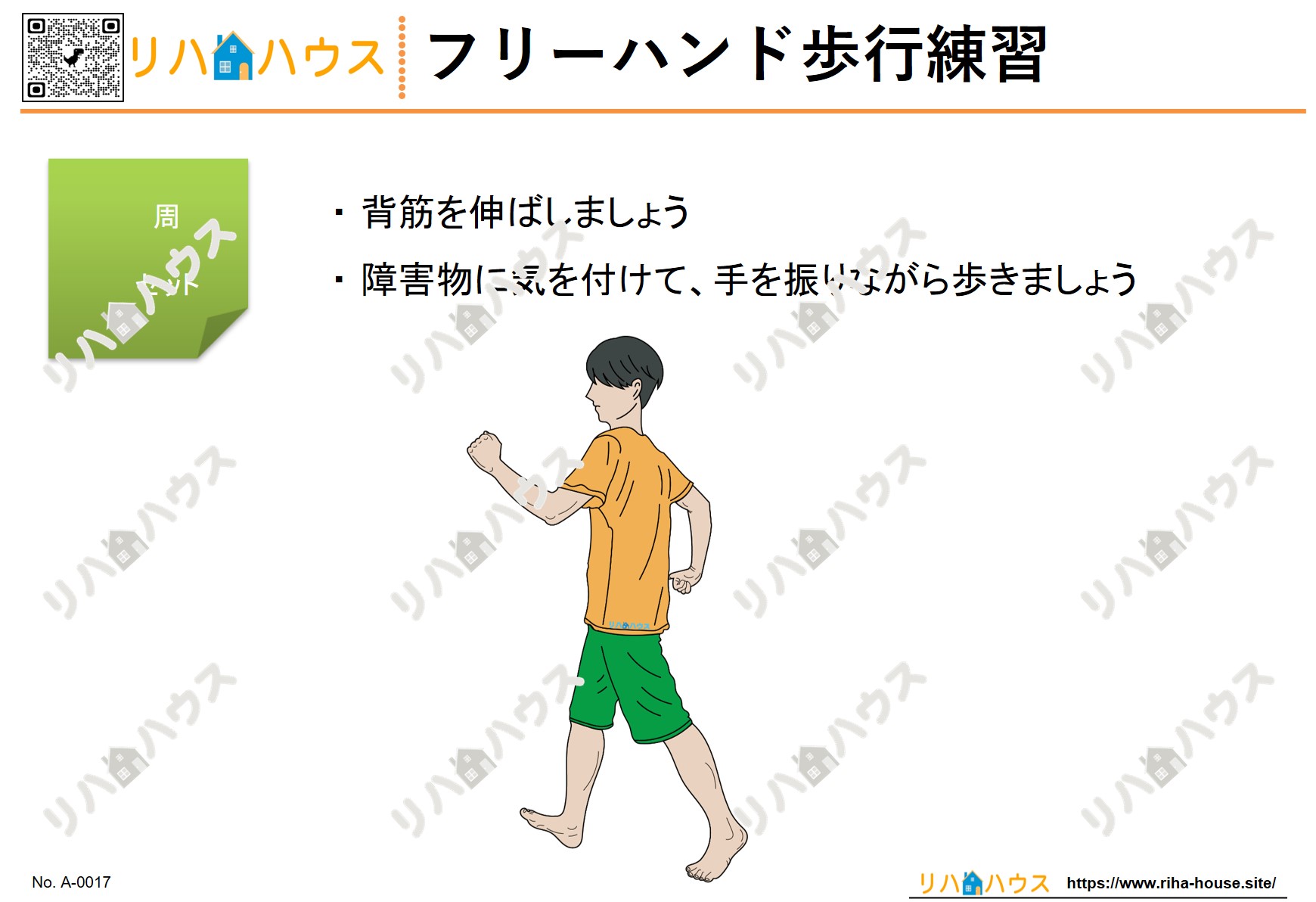

本記事では、「フリーハンド歩行練習」に焦点をあて、自主トレ素材としての活用方法、目的、実施時の注意点などを詳しく解説します。簡単な動作ながら、全身の協調性やバランス能力、筋持久力向上に寄与する運動です。臨床現場でも安全に取り入れられる内容となっており、在宅リハビリや通所リハでも推奨できるアプローチです。

※本プリントは医療行為を目的としたものではありません。使用に際しては、体調や症状に応じて無理のない範囲で行ってください。

内容と目的|「歩く」を正しく見直す全身運動

「フリーハンド歩行練習」とは、杖や歩行器などの補助具を使用せず、自由な姿勢で手を振りながら歩行する訓練です。以下のような目的を持って取り入れることができます。

フリーハンド歩行の目的

- 全身の協調運動の促進

上肢と下肢の連動性を高め、歩行時の左右対称性を整えます。

- 体幹・下肢筋力の向上

補助具に頼らないため、体幹・殿筋群・下肢筋の活動が自然と促されます。

- 有酸素運動による心肺機能維持

軽い負荷で継続的な歩行を行うことで、安全に心肺持久力を鍛えることが可能です。

- バランス能力・転倒予防の向上

支持基底面が狭くなる分、バランス能力の自然な訓練になります。

このように、フリーハンド歩行は、単なる「歩行」ではなく、「全身を使った運動」として再定義できる訓練です。

運動方法と活用方法|日常生活に組み込める手軽さ

実施方法

- 安全な環境を準備する

床に障害物がない、滑りにくい平坦な場所を選びます。必要に応じて同伴者をお願いしましょう。

- 姿勢を整える

立位をとり、背筋を軽く伸ばし、視線は前方へ。足幅は骨盤幅程度に開きます。

- 自然な手振りを加えて歩行する

手を前後に大きく振りながら、ゆっくりと一定のテンポで歩きます。できれば10〜20m程度を目安に繰り返し実施します。

活用の工夫

- ウォーミングアップとして

ストレッチや筋トレの前に軽く歩くことで、全身を温める準備運動となります。

- 室内での歩行訓練として

限られた空間でも、廊下や部屋の端から端を活用して繰り返し行うことができます。

- 日常生活動作への応用

洗濯物を干す、買い物に出かけるなどの生活行動の一部として取り入れることで、運動の継続性が高まります。

注意点と安全への配慮|転倒リスクを抑える工夫

安全に実施するためには、以下の点を特に重視する必要があります。

- 環境整備

床が滑りやすい、段差がある場所では行わないようにしましょう。カーペットのめくれなども転倒のリスクとなります。

- 歩行補助具が必要な方は医療専門職と相談

片麻痺や平衡機能低下がある方は、無理に補助具を外さず、段階的に移行する必要があります。

- 疲労や息切れを感じたら中止

体調が万全でない時の無理な実施は、転倒や失神などのリスクに繋がります。

- 歩行速度はゆっくり安定重視で

「早く歩く」ことを目的とせず、「丁寧に歩く」ことを意識しましょう。

これらの配慮は、高齢者や運動習慣の少ない方にとって特に重要です。リスクマネジメントを意識した運動指導が求められます。

まとめ|歩行を整えることは生活を整えること

「フリーハンド歩行練習」は、単なる下肢筋トレに留まらず、全身の協調運動、心肺機能の向上、転倒予防にも効果が期待できる総合的な運動です。道具も不要で、自宅でも取り組みやすく、リハビリの一環としてだけでなく、健康維持・予防としての意味合いも強い運動です。

本素材を通じて、リハビリ専門職の方々がクライアントへの説明や自主トレ支援をスムーズに行える一助となれば幸いです。イラスト付きのプリントは無料でダウンロード可能ですので、ぜひ現場や在宅リハでご活用ください。