このプリントは医療従事者の監修のもと作成されたもので、あくまで自主トレーニングの補助資料です。無理のない範囲で行い、症状や痛みがある場合は医療機関に相談しましょう。

はじめに

肩関節の運動機能の維持・改善を目指す際、可動域の拡大と周囲筋群の強化は極めて重要なリハビリテーションの要素です。特に、肩外転方向の動作は日常生活動作(ADL)においても頻繁に使用されるため、その機能的回復はQOLの向上に直結します。

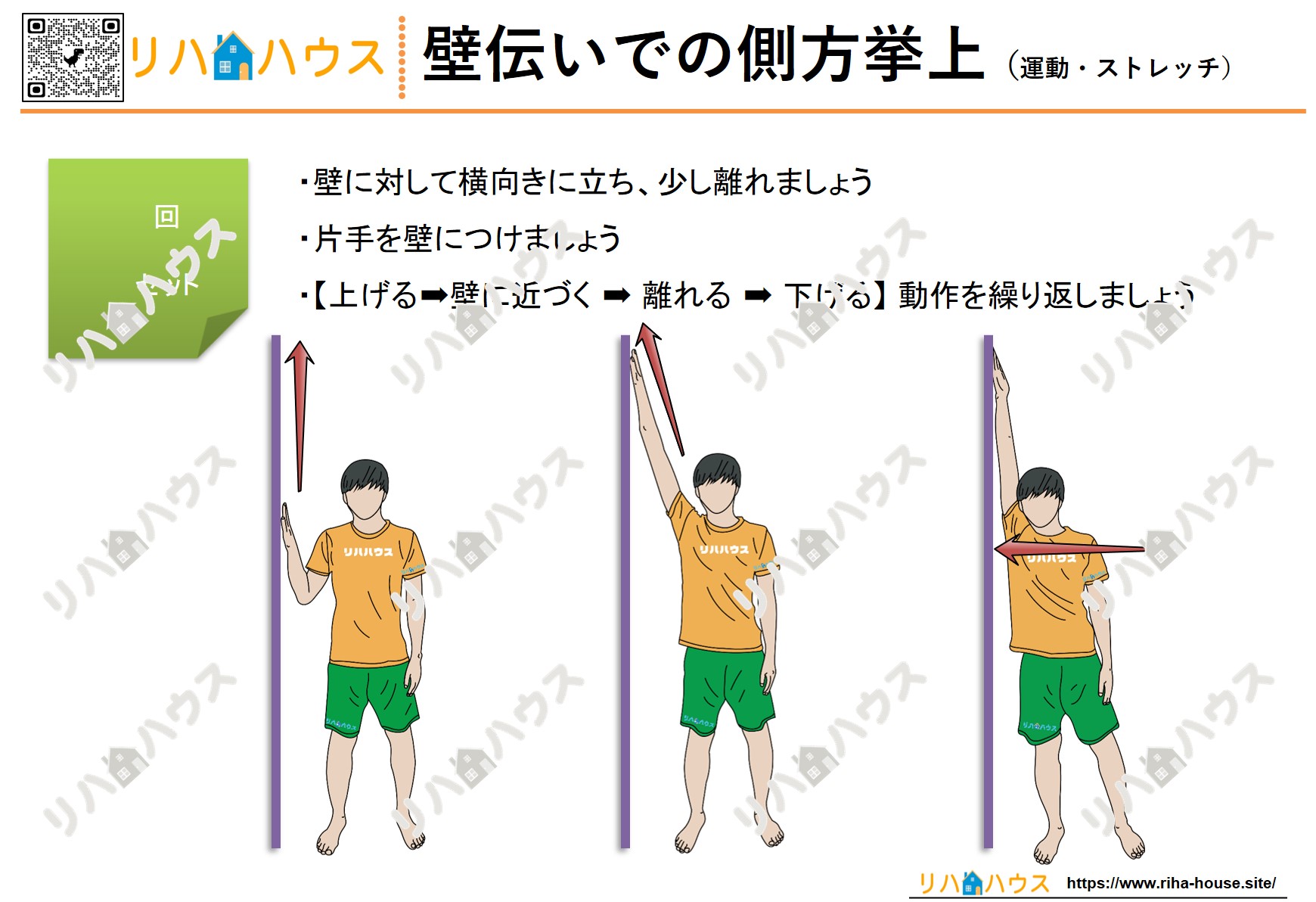

今回ご紹介する「壁伝いでの側方挙上(運動・ストレッチ)」は、壁面を利用しながら肩関節の側方挙上動作を安全に反復できる自主トレ素材です。視覚的にわかりやすいイラスト付きプリントは、臨床現場における自主トレ指導や在宅での継続的運動に最適化されています。

本記事では、この運動の目的、正確な実施方法、臨床的な活用シーン、そして実施時の注意点までを詳しく解説します。

※本プリントは医療行為を目的としたものではありません。使用に際しては、体調や症状に応じて無理のない範囲で行ってください。

内容と目的

内容

このストレッチおよび運動素材では、以下の要素を意識した内容で構成されています。

- 壁を利用した肩関節側方挙上運動

- 肩甲骨の動員を伴う上肢運動

- 体幹と壁の距離を変化させながら関節可動域にアプローチ

上肢を壁に沿って挙上・下制させることで、関節可動域の拡大と肩周囲筋の活性化を同時に図ることが可能です。

目的

この運動には以下の主な目的があります。

- 肩甲骨のストレッチとモビライゼーション

- 肩関節周囲筋(特に三角筋中部、棘上筋)の筋力強化

- 肩関節の側方挙上方向の関節可動域の拡大

- 上肢挙上動作における筋協調性と運動パターンの再学習

これらの効果は、術後や整形外科的疾患に限らず、神経疾患や加齢による運動制限にも応用可能で、広範な症例に対応できます。

運動方法と活用方法

実施手順

- 初期姿勢の調整

壁に対して身体を横向きに立ち、片側の上肢を壁に軽く触れさせた状態から始めます。足幅は肩幅程度に開き、重心が左右に偏らないよう姿勢を整えましょう。

- 側方挙上の動作

壁面をなぞるように、上肢を真横にゆっくり挙上していきます。このとき、肩甲骨が自然に上方回旋・外転方向へ動くことを感じながら行います。

- 体幹の動作を加える

上肢を挙上したまま、体幹を壁に引き寄せ、上肢をさらに高い位置に誘導します。その後、壁から体を離すようにして自然に腕を下ろしていきます。

- 繰り返し

この一連の動作を、片側5~10回、1~3セットを目安に行います。左右交互に実施し、バランスを整えることが望ましいです。

活用場面

- 整形外科術後の可動域訓練

- 拘縮予防や運動不足による肩機能低下

- 肩関節周囲炎や凍結肩のリハビリ初期段階

- 訪問リハビリや在宅運動指導時の自主トレ教材

視覚的にわかりやすいイラスト素材は、運動の理解を促し、患者のセルフエクササイズへのモチベーション維持にも寄与します。

注意点と安全への配慮

この運動は比較的安全に実施できる内容ですが、以下の点には十分な注意が必要です。

呼吸の保持

動作中に呼吸を止めてしまうと、血圧の急上昇や不必要な筋緊張を引き起こすことがあります。とくに高齢者や循環器疾患を有する方では、常に自然な呼吸を意識して行うように指導してください。

運動軌道の確認

挙上時には、腕が前方や後方に逸れないよう、身体の真横をなぞる軌道で動作を行うことが重要です。正確な軌道は、関節構造に対するストレスを軽減し、目的とする筋への効率的な負荷が可能になります。

過剰な反復の回避

症状や可動域に応じて、無理のない範囲で行うことが大前提です。痛みの増強や疲労感がある場合は、すぐに中止し、医療従事者の判断を仰いでください。

筋緊張や代償動作の出現

肩をすくめる代償動作や、体幹の側屈が過度に出現してしまうケースがあります。動作中の姿勢や筋の使い方に注意を払い、適切な運動パターンが再学習されるように導くことが大切です。

まとめ

「壁伝いでの側方挙上」は、肩関節の可動域拡大と筋力強化を効率よく行えるシンプルながら有効な自主トレーニング方法です。壁という身近な道具を活用しながら、安全かつ明確な軌道で動作を行うことで、肩の機能回復を促進します。

リハビリ専門職の皆様におかれましては、この素材を通じて、患者様の理解促進・動機づけ・セルフマネジメント力の向上を図る一助としていただければ幸いです。臨床指導や在宅支援における運動処方の一環として、ぜひご活用ください。