このプリントは医療従事者の監修のもと作成されたもので、あくまで自主トレーニングの補助資料です。無理のない範囲で行い、症状や痛みがある場合は医療機関に相談しましょう。

はじめに

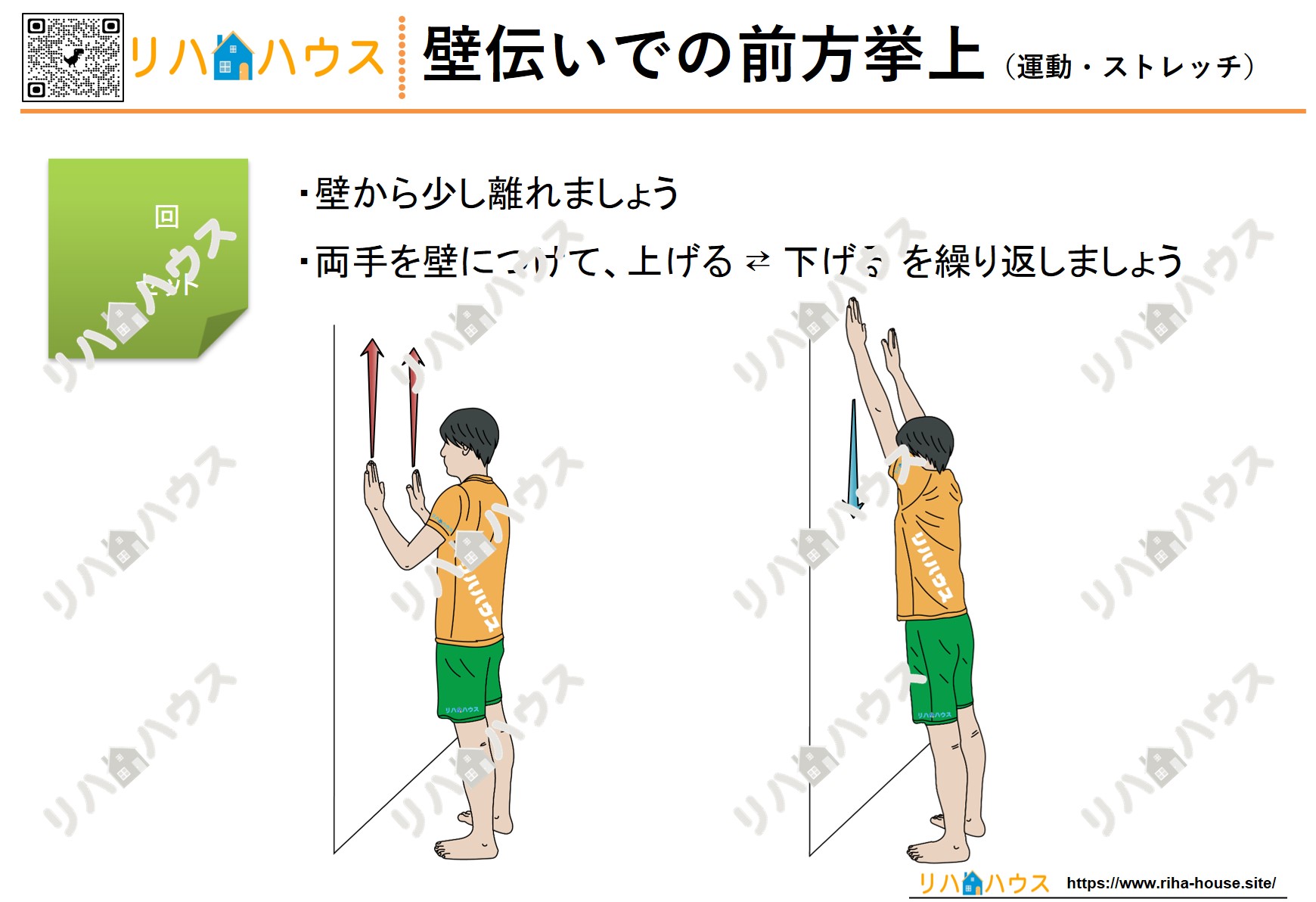

「壁伝いでの前方挙上運動」は、肩関節や肩甲骨周囲の柔軟性と筋力を改善・維持するための基礎的かつ重要なトレーニング方法の一つです。主に上肢機能の改善や関節可動域の拡大を目的として用いられ、術後の回復期や慢性的な肩の可動域制限に対しても有効とされています。

今回ご紹介する自主トレ素材は、壁を利用した前方挙上運動をわかりやすく図解したリハビリ用のイラスト教材であり、リハビリ現場や在宅自主トレーニングにおいて即座に活用できます。本記事では、この素材の使用意図、実施方法、臨床での活用方法、さらには実施上の注意点について詳しく解説します。

※本プリントは医療行為を目的としたものではありません。使用に際しては、体調や症状に応じて無理のない範囲で行ってください。

内容と目的

主な内容

本素材は、「壁伝いでの前方挙上」という基本的な肩の動作を中心に構成されています。具体的には、以下のような機能的目標を持つ運動です。

- 肩甲骨のストレッチ

- 肩関節周囲筋の柔軟性向上

- 三角筋、棘上筋、大胸筋などの筋力強化

- 肩関節の可動域拡大(特に屈曲方向)

これらは肩関節の運動機能に関わる複数の筋群や関節構造を意識的に動かすため、局所の運動療法としてだけでなく、全身的な姿勢保持や日常生活動作(ADL)の改善にも直結する介入となります。

運動方法と活用方法

基本動作の手順

- 姿勢の準備

- 壁の前に立ち、足を肩幅程度に広げて安定した姿勢をとります。

- 壁からおおよそ10~15cm離れた位置に立ち、身体が反らないように背筋をまっすぐに保ちます。

- 運動の実施

- 両手のひらを壁につけた状態で、壁面を這うようにゆっくりと両腕を上方に挙上していきます。

- 挙上の際は、肘が曲がらないよう意識しながら、肩の可動域が許す範囲で行います。

- 最大挙上位で数秒静止したのち、同じ軌道を通ってゆっくりと開始肢位へ戻します。

- 回数と頻度の目安

- 1セットあたり5~10回、1日に2~3セットを目安に行うとよいでしょう。

- 疼痛や疲労感が出現した場合は、すぐに中止するようにしてください。

活用シーン

この運動は、整形外科的術後(例:腱板損傷術後、上腕骨近位端骨折後)、または拘縮予防、運動不足による筋力低下に対するトレーニングとして、幅広い症例に対応可能です。また、在宅での自己管理型トレーニングや訪問リハビリでの指導教材としても非常に有効です。

注意点と安全への配慮

安全に実施するためのポイント

- 呼吸を止めない

動作中は常に呼吸を意識し、緊張により息を止めてしまわないよう注意してください。特に高齢者や循環器疾患を有する方では、バルサルバ効果による血圧上昇を避けることが重要です。

- 挙上時の軌道を確認する

腕が左右に逸れてしまうと、関節や腱への不均等なストレスが生じ、かえって炎症や疼痛の原因となります。常に両腕が正面を向いたまま真上に近い軌道をたどるよう意識しましょう。

- 腰部の反り(過伸展)に注意

肩を挙上する際に代償的に腰を反らせてしまうケースが多く見られます。これは腰椎への負担増加や誤った運動パターンの形成につながるため、可能な限り体幹をニュートラルな姿勢で維持してください。

- 疼痛の出現に敏感になる

動作中、肩関節に鋭い痛みや違和感を感じた場合には、ただちに運動を中止し、必要に応じて担当医や理学療法士、作業療法士に相談してください。

まとめ

壁伝いで行う前方挙上運動は、肩関節と肩甲骨の運動連鎖を自然に引き出すため、拘縮予防・筋力維持・機能回復において極めて効果的なアプローチです。特に、高齢者や上肢機能に制限がある方でも安全に実施しやすい点が特徴です。

また、本記事でご紹介したリハハウスのイラスト素材は、視覚的に理解しやすく、患者さん自身が自宅で取り組む際のモチベーション向上にもつながります。臨床現場での説明用資料や、自主トレーニングの指導ツールとして、ぜひご活用ください。

今後も、肩関節可動域の維持・改善における基本運動の一つとして、この壁伝い運動を定期的に取り入れていくことが、上肢機能の長期的な維持につながります。