このプリントは医療従事者の監修のもと作成されたもので、あくまで自主トレーニングの補助資料です。無理のない範囲で行い、症状や痛みがある場合は医療機関に相談しましょう。

はじめに|母指の「対立運動」が持つリハビリ上の重要性

日常生活における手の動作には、物をつかむ・ひねる・つまむといった複雑な巧緻動作が多く含まれています。その中でも特に重要な役割を担うのが、母指(親指)の「対立運動」です。母指が他の指と向き合って動くことで、道具を持つ、箸を使用する、ファスナーを上げる、鍵を持って開けるといった動作が可能になります。

今回ご紹介するのは、手指の対立運動に特化した自主トレーニング用イラスト素材です。リハビリ専門職の方が、臨床現場や在宅指導で活用しやすいよう設計されており、視覚的に理解しやすいイラストによって、対象者の自主トレーニングをサポートします。

※本プリントは医療行為を目的としたものではありません。使用に際しては、体調や症状に応じて無理のない範囲で行ってください。

内容と目的|母指対立動作の重要性と本素材が目指すこと

この素材は、母指と他の手指(示指〜小指)との対立動作を段階的に繰り返すことで、母指を中心とした手指機能の活性化を図るものです。

素材の内容

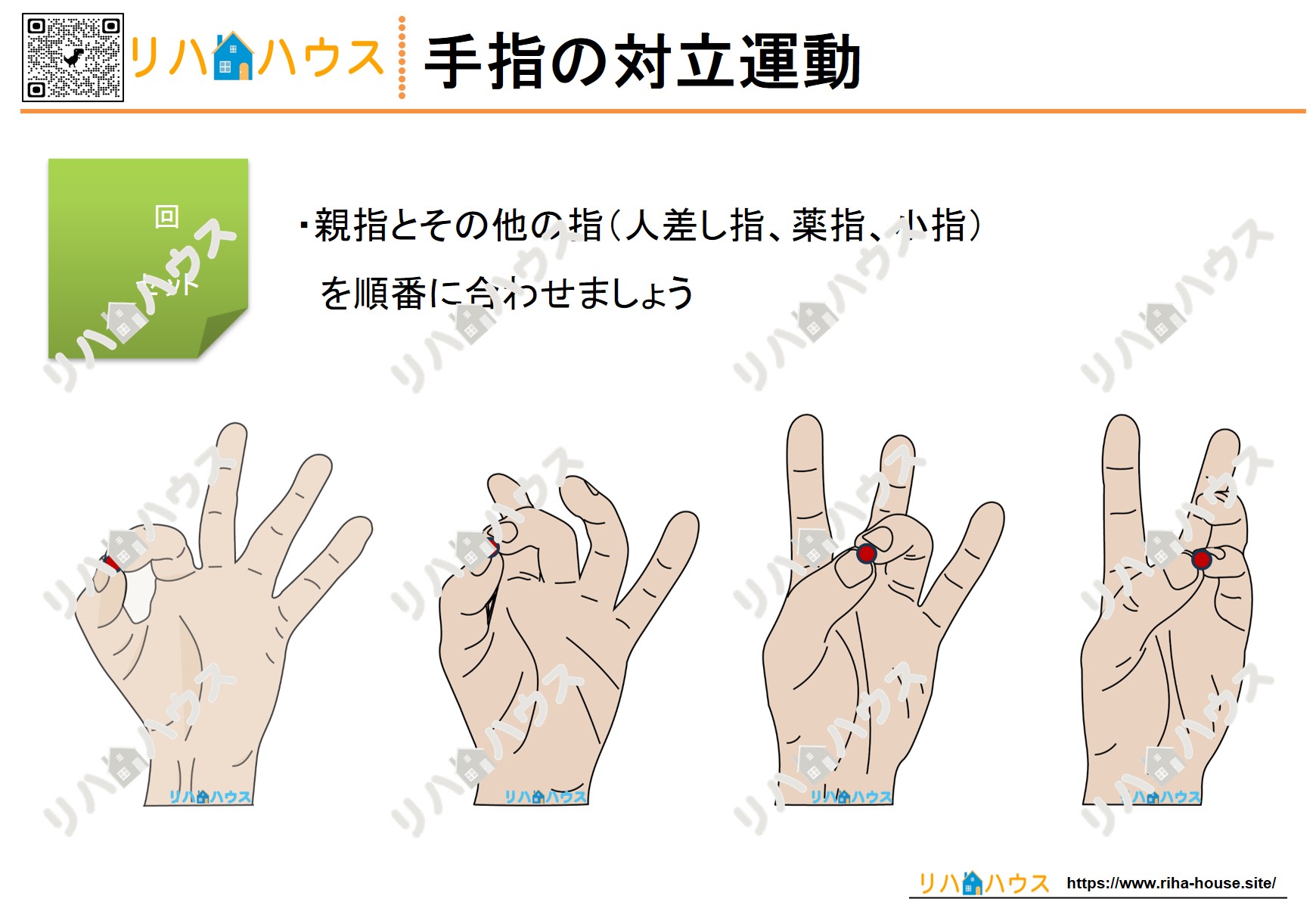

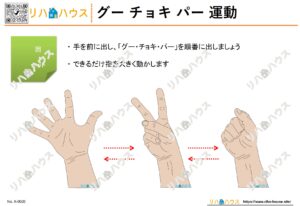

- 親指と他の指(示指・中指・環指・小指)を順番に合わせる運動を、イラスト付きで視覚的に提示

- 母指の動きに意識を向けやすい設計

- 手指の筋力だけでなく、関節可動域の維持・拡大にも対応

主な目的

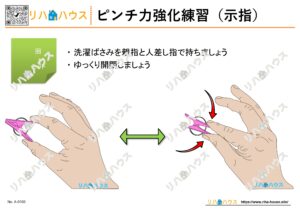

- 短母指対立筋の筋トレ

→ 母指を小指の方向へ向かわせる運動に不可欠。細かい物の操作に関与。

- 短母指屈筋、短母指外転筋の筋トレ

→ 母指の基本的な開閉・握り動作の安定性向上に貢献。

- 母指CM関節、MP関節、IP関節の関節可動域の拡大

→ 指先の到達範囲を広げることで、生活動作全体の幅を広げる。

対立運動は、母指単体の運動だけでなく、他の手指や手関節全体との協調性を高める目的も持ちます。特に脳卒中後の上肢リハビリや、整形疾患後の機能回復段階での導入に適しています。

運動方法と活用方法|誰でも取り組みやすい構成で継続支援

本素材は、母指の動きを段階的に練習できるよう、指ごとに順番を追って母指と接触させるシンプルな構成です。視覚的なガイドがあるため、対象者の理解促進や家族への指導ツールとしても活用できます。

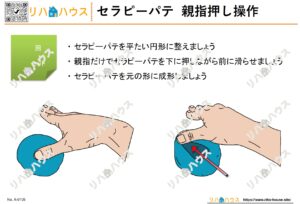

運動方法(ステップガイド)

- 安定した姿勢で座り、手掌を上にして膝の上または机に置く

- 母指を示指に近づけて接触する(対立)

- 続けて中指・環指・小指と、順に母指を接触させていく

- 各指との対立動作を1回ずつ、1セット10回程度を目安に繰り返す

- 疲労度や状態に応じてセット数を調整(1日2~3セット推奨)

活用方法の例

- 回復期リハビリ病棟での手指トレーニング

- 通所リハやデイサービスでの自主トレ支援

- 訪問リハビリでの家庭指導資料

- 手指巧緻性評価前の準備運動

この運動は、関節を大きく動かすことなく取り組めるため、高齢者や疼痛のある方にも実施しやすい内容です。

注意点と安全への配慮|正しいフォームが継続の鍵

母指の動作は複雑なため、間違ったフォームや代償動作によって本来の効果が得られにくくなる可能性があります。以下の点に注意しながら、対象者の状態に合わせた柔軟な対応を行いましょう。

安全に実施するためのポイント

- 母指以外の関節が過剰に動かないように注意

→ 特に手関節の過伸展や手背の浮きに注意する

- 無理に母指を引き寄せず、ゆっくりと行う

→ 対立が困難な場合は、可動範囲内で可能な範囲を維持

- 疼痛や張りを感じたら中止し、様子を見る

→ 負荷をかけるよりも、無理のない範囲での継続が重要

- 視覚的・身体的な誘導が有効な場面もある

→ 必要に応じてセラピストや家族が支援

他動運動や誘導を行う際も、対象者の反応をこまめに観察しながら実施することが推奨されます。

まとめ|母指の「対立力」が手の機能全体を支える

母指の対立運動は、手の機能を支える中心的な要素です。この機能があることで、日常生活の多くの動作がスムーズに行えるようになります。

本素材は、視覚的にわかりやすく、安全に継続できるよう設計された自主トレ支援ツールとして、臨床から在宅まで幅広く活用いただけます。

対象者の状態に合わせた導入・調整により、手の使用頻度の増加や動作への自信回復にもつながることが期待されます。