このプリントは医療従事者の監修のもと作成されたもので、あくまで自主トレーニングの補助資料です。無理のない範囲で行い、症状や痛みがある場合は医療機関に相談しましょう。

はじめに|手関節の橈屈・尺屈運動の重要性

手関節の橈屈(とうくつ)および尺屈(しゃっくつ)運動は、日常生活における細やかな手作業や道具の操作に不可欠な関節運動です。たとえばコップを持つ、ペンを握って文字を書く、ボタンを留めるといった日常動作は、橈屈・尺屈のスムーズな協調運動によって支えられています。

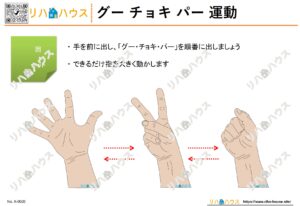

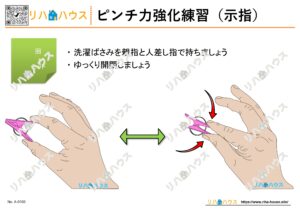

このページでは、橈屈・尺屈運動の可動域改善と筋力強化を目的とした自主トレーニング素材を無料でご提供しています。運動機能の維持・改善に役立つこの素材は、リハビリテーションの現場だけでなく、在宅での自主トレ支援にも適した内容となっており、視覚的にも分かりやすいイラスト付きで構成されています。

※本プリントは医療行為を目的としたものではありません。使用に際しては、体調や症状に応じて無理のない範囲で行ってください。

内容と目的|運動に関与する筋とその意義

1. 手関節の橈屈運動(とうくつ)

橈屈とは、母指側(橈骨側)へ手関節を曲げる運動です。この動きは、コップやペンを持ち上げる際などに必要な手首のコントロールを支えます。

橈屈に関与する主な筋群

- 橈側手根屈筋

- 長橈側手根伸筋

- 短橈側手根伸筋

- 長母指外転筋(補助的に)

これらの筋群を活性化することで、手首の安定性と巧緻性の向上が期待できます。

2. 手関節の尺屈運動(しゃっくつ)

尺屈は、小指側(尺骨側)へ手関節を曲げる動きです。例えば、物を掴んでから引き寄せる、バッグを持ち上げるといった動作時に働く運動です。

尺屈に関与する主な筋群

- 尺側手根屈筋(flexor carpi ulnaris)

- 尺側手根伸筋(extensor carpi ulnaris)

これらの筋は、手関節の内側の安定性や力強い手のひらの動きを支えます。特に反復動作が多い作業者や高齢者において、尺屈可動域の維持は転倒予防や作業能率維持に直結します。

運動方法と活用方法|実践しやすいトレーニング手順

本素材を活用したトレーニングの実施手順を以下に示します。

1. 基本姿勢の準備

- 椅子に座り、前腕を机の上に置き、手掌を下に向けた姿勢をとります。

- 肘は90度程度に屈曲し、前腕は安定させて動かないように固定します。

2. 手関節の橈屈運動

- 手掌を下に向けたまま、母指方向へ手関節をゆっくりと傾けます。

- 痛みのない範囲で最大限曲げ、2~3秒静止してから、元の位置へ戻します。

3. 手関節の尺屈運動

- 同様の姿勢から、小指方向へ手関節を傾けます。

- ゆっくりとした動作で可動域を最大限に活かし、2~3秒静止後に戻します。

4. セット数と頻度の目安

- 1セット10回(橈屈5回、尺屈5回)を1日2〜3セット

- 症状や疲労度に応じて調整してください

活用方法の一例

- 外来リハビリでの自主トレ課題

- 訪問リハビリでの在宅指導

- 介護施設等での日常的運動支援

- 術後回復期の可動域訓練

注意点と安全への配慮|リスク管理と適切な指導

動作はゆっくり・大きく行う

可動域を最大限に活用しつつ、筋や関節への負荷をコントロールするためには、速い動作よりも緩やかな動作が効果的です。特に術後や疼痛がある対象者には注意が必要です。

痛みの確認と範囲の調整

トレーニング中に鋭い痛みや不快感が出現した場合は、すぐに中止するよう指導してください。また、日々の状態に応じて動作の範囲を柔軟に調整することが望まれます。

筋緊張が強い対象者への対応

高齢者や脳血管障害後の患者では、筋緊張が高まりやすいため、必要に応じて他動運動の導入や温熱療法との併用も検討しましょう。

まとめ|機能維持・向上を支える橈屈/尺屈の基礎運動

手関節の橈屈・尺屈運動は、見落とされがちな動作でありながら、日常生活動作(ADL)の質を大きく左右する基本的な運動です。特に、手作業の精緻性や上肢の運動協調性に密接に関連し、対象者の自立度を高めるうえでも重要なトレーニング要素となります。

リハハウスが提供する本素材は、自主トレを支援するだけでなく、医療職が患者指導に使用しやすいビジュアル設計となっています。継続的な運動実践のきっかけとして、またリハビリ指導の一助として、ぜひご活用ください。