このプリントは医療従事者の監修のもと作成されたもので、あくまで自主トレーニングの補助資料です。無理のない範囲で行い、症状や痛みがある場合は医療機関に相談しましょう。

はじめに|手関節の柔軟性はリハビリの質を左右する

リハビリテーションの現場において、手関節の可動域(ROM)維持と拡大は、上肢機能の改善を目指すうえで欠かせない要素の一つです。特に手関節の背屈動作(手の甲側へ反らす)は、物を持ち上げる、書く、支えるなど、日常生活に必要な動作に関与しており、前腕屈筋群の柔軟性とも深く関係しています。

今回リハハウスでは、「手関節背屈ストレッチ」に特化した自主トレーニング用のイラスト素材を無料で提供しています。

本素材は、手関節の柔軟性向上、前腕のストレッチ、手指の可動性サポートを目的に作成されており、臨床現場だけでなく、ご自宅での自主トレや訪問リハビリの補助資料としてもご活用いただけます。

※本プリントは医療行為を目的としたものではありません。使用に際しては、体調や症状に応じて無理のない範囲で行ってください。

内容と目的

このストレッチ素材の特徴

- シンプルな姿勢で実施可能

→ 座位・立位どちらでも実施可能で、姿勢への負担が少ない構成

- 手関節と手指、両方の可動域にアプローチ

→ 背屈だけでなく、手指の伸展にも効果が期待される

- 前腕屈筋群に特化した伸張運動

→ 長時間の屈曲姿勢(スマホ操作・PC作業等)へのリセットに最適

主な目的と対象筋群

| 目的 | 詳細 |

|---|---|

| 手関節背屈可動域の維持・拡大 | 手首を反らす動作の柔軟性を向上 |

| 手指関節の可動域維持・拡大 | 伸展位の保持で手指の柔軟性をサポート |

| 前腕屈筋群のストレッチ | 円回内筋、尺側手根屈筋、橈側手根屈筋、長掌筋、浅指屈筋 |

前腕屈筋群は、日常的に酷使される筋群であり、手関節や手指の動作に大きく関与する筋でもあります。特にパソコンやスマートフォンの使用が多い方、前腕や肘関節周囲の術後の方にとっては、前腕屈筋群の緊張が強くなりやすく、背屈制限や疼痛の原因となることも少なくありません。

このストレッチは、筋・腱の柔軟性を保つことで、可動域の維持や再獲得、リラクゼーション効果を目指す内容です。

運動方法と活用方法|視覚的ガイドで動きがすぐわかる

本素材は、正しい姿勢と動きの流れをイラストでわかりやすく表現しており、対象者にも説明しやすい設計となっています。

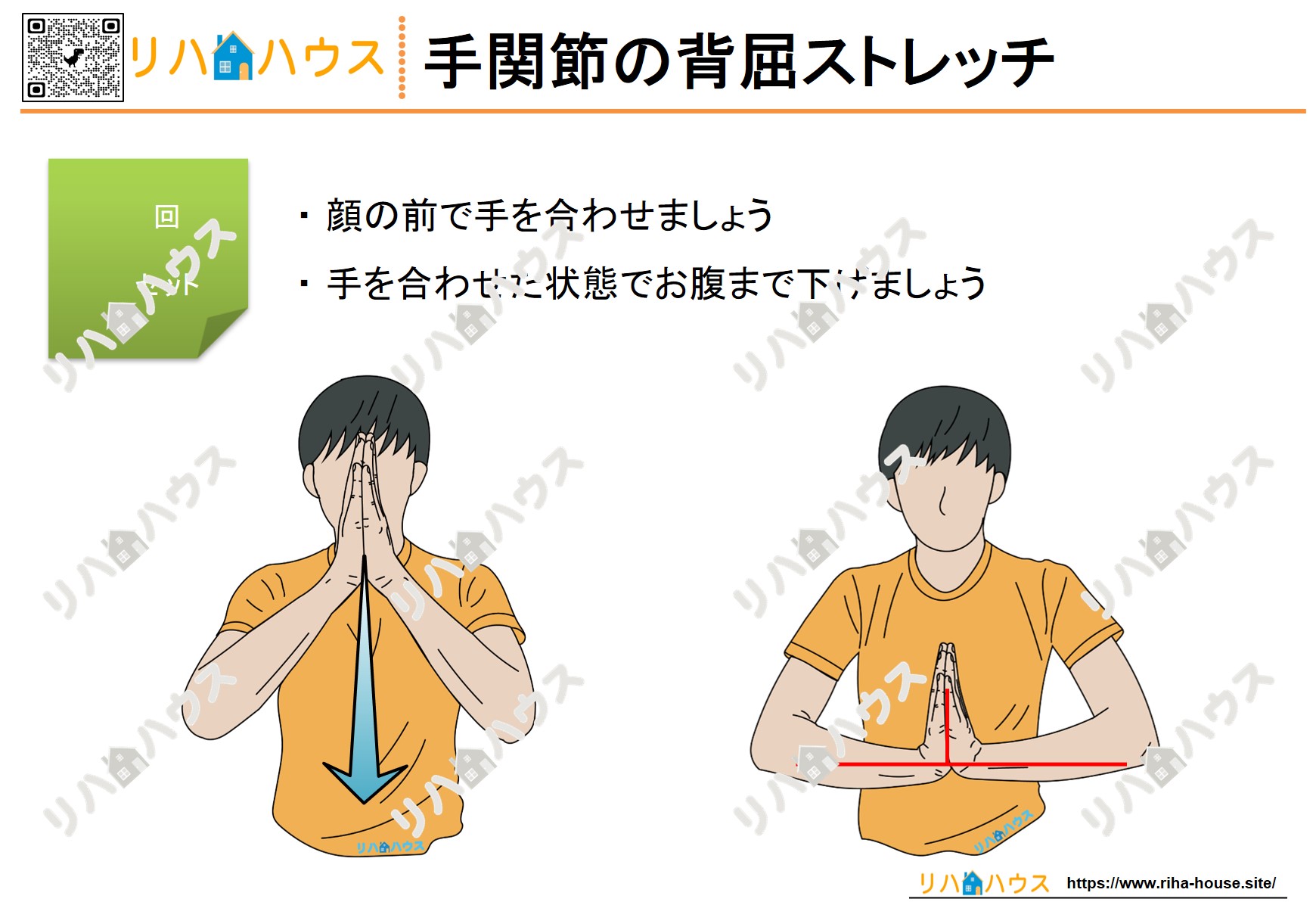

実施手順

- 背筋を伸ばし、胸を張って正しい姿勢を保つ

- 顔の前で両手の手のひらを合わせる(合掌位)

- 手のひらをつけたまま、ゆっくりと腹部のあたりまで引き下げていく

- この動作により、手関節が背屈方向に反らされ、前腕屈筋群がストレッチされる

- 呼吸を止めずに、15〜30秒間その姿勢をキープし、ゆっくり元に戻す

- 2〜3回を1セットとし、1日2セット程度を目安に実施

活用例

- 通所・訪問リハビリでの自主トレーニング支援

- パソコン作業前後のウォーミングアップ・クールダウンとして

- 肩~指先までの連動性向上を目的とした全体調整の一環として

- セラピストのセルフケアや職業病対策としても有効

- 前腕や肘関節周囲の術後の機能練習として

視覚的に説明しやすく、ご高齢の方や認知機能が不安定な方にも理解されやすい構成になっており、家族指導ツールとしてもおすすめです。

注意点と安全への配慮|安全に取り組むためのポイント

ストレッチは、ゆっくり・丁寧・呼吸を止めないという基本原則のもとで実施することが大切です。以下の点に注意し、安心して活用できるようサポートしてください。

実施時の注意点

- 呼吸は止めずに、自然に続ける

→ 息を止めることで血圧が上がるリスクがあるため、ゆっくり呼吸することを意識します。

- 痛みやつっぱり感がある場合は中止する

→ 無理なストレッチは逆効果になることもあります。違和感がある場合は中止し、必要に応じて専門職へ相談をする。

- 動作は急がず、ゆっくり行う

→ 反動をつけたり素早く引き下げると、筋や腱に過負荷がかかる恐れがあります。

- 手のひらを合わせる位置は無理のない高さからスタートする

→ 肩がすくむ、または手のひらがつかない場合は高さや時間を調整することで安全に行えます。

まとめ|ストレッチで“動かしやすい手”を目指す

手関節の背屈可動域や前腕屈筋群の柔軟性は、手の機能全体に大きな影響を及ぼします。

今回ご紹介した「手関節背屈ストレッチ」は、簡単な動作で効果的に関節や筋肉へアプローチできる自主トレ素材であり、日々のリハビリやケアの一環として無理なく取り入れやすい内容です。

セラピストによる臨床指導や、自宅での継続的な運動指導の際にも活用しやすいプリント形式で、短時間で安全に取り組める工夫が詰まっています。是非ご活用ください。