このプリントは医療従事者の監修のもと作成されたもので、あくまで自主トレーニングの補助資料です。無理のない範囲で行い、症状や痛みがある場合は医療機関に相談しましょう。

はじめに|PIP・DIP関節の訓練がリハビリに不可欠な理由とは?

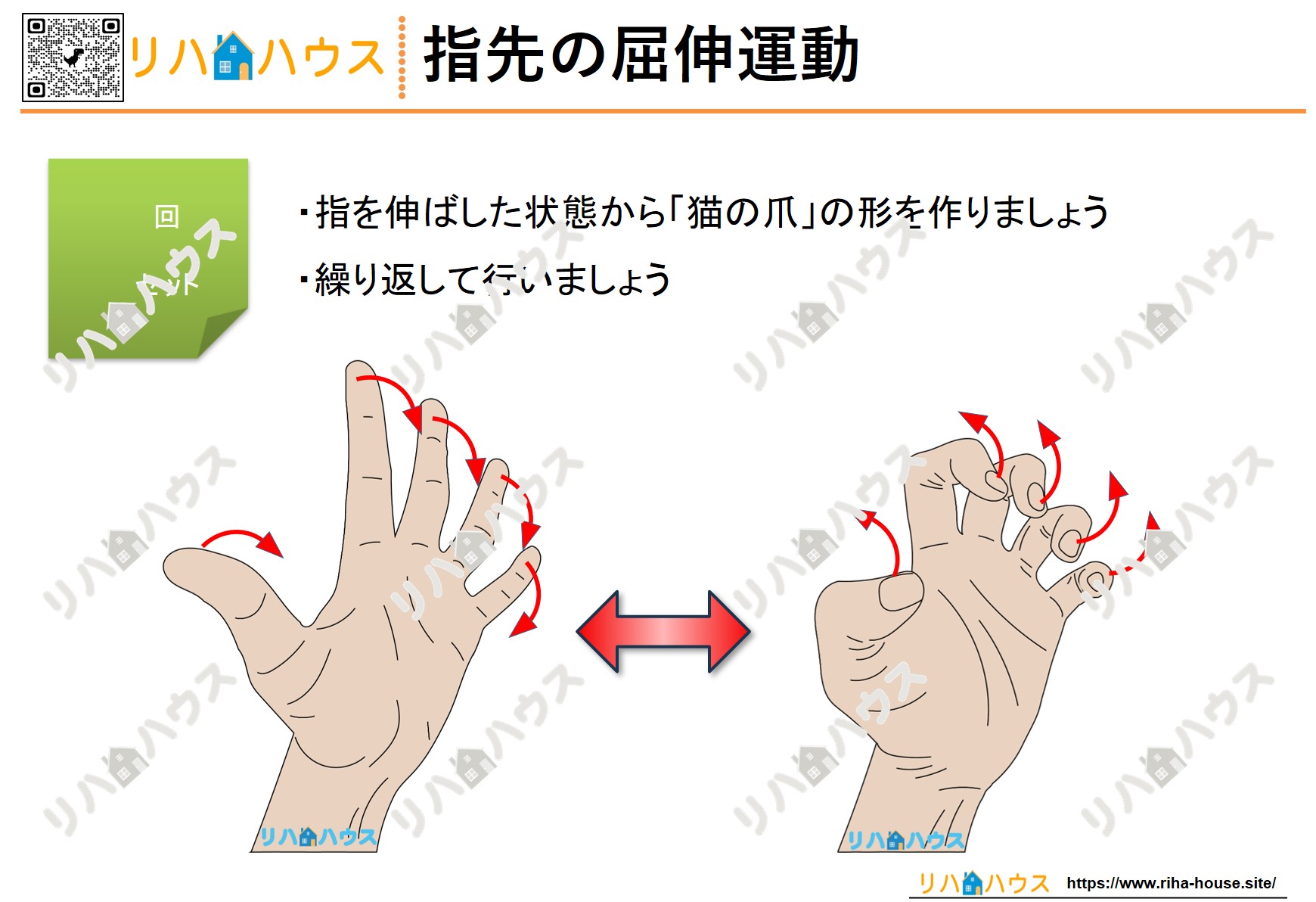

手指の機能改善や巧緻動作の再獲得を目指すリハビリテーションにおいて、PIP関節(近位指節間関節)とDIP関節(遠位指節間関節)の屈曲・伸展運動は、極めて基本的かつ重要なトレーニングです。

日常生活でよく使う「ボタンを留める」「ファスナーをつまむ」「紙をめくる」といった動作は、これらの関節の滑らかな動きによって実現されています。

今回ご紹介する自主トレ素材は、PIP・DIP関節の運動に特化した視覚的にわかりやすいイラストプリントです。自宅での継続的なトレーニングや、臨床現場での運動指導・評価補助に幅広く活用できます。

※本プリントは医療行為を目的としたものではありません。使用に際しては、体調や症状に応じて無理のない範囲で行ってください。

内容と目的|対象筋と運動の意図を明確に理解する

本素材の内容

- PIP関節・DIP関節に特化した屈曲/伸展運動

- 対象筋群にフォーカスした自主トレーニング設定

- イラスト付きで動きの理解を支援するプリント形式

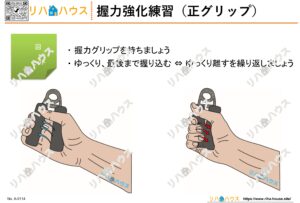

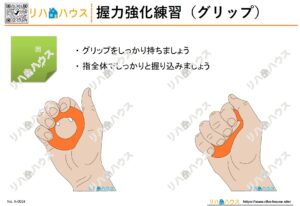

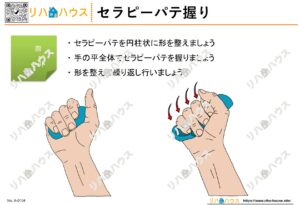

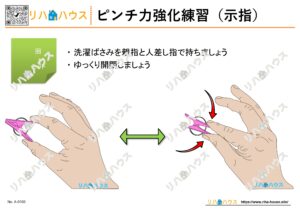

筋力強化の目的

- 浅指屈筋の強化

→ 各指のPIP関節を単独で屈曲する筋で、物をしっかり持つために不可欠

- 深指屈筋の強化

→ DIP関節を屈曲する筋で、握力の基盤を支える

- 虫様筋の強化

→ MP関節の屈曲とPIP・DIP関節の伸展に関与し、細かな操作に不可欠

これらの筋群の機能改善は、巧緻動作(つまむ・はさむ・なぞる等)の回復や、手指のリズミカルな運動パターンの確立に直結します。

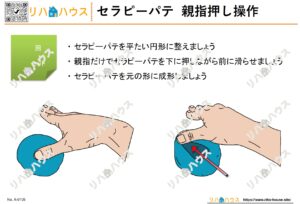

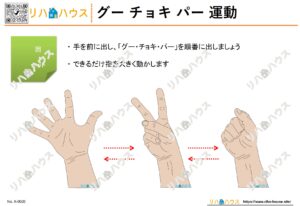

運動方法と活用方法|現場でも自宅でも使えるシンプル設計

本素材の特徴は、「視覚的に理解できること」「専門知識がなくても実施しやすいこと」「シンプルで継続しやすいこと」です。

実施方法(ステップ形式)

- MP関節を伸展位で固定。

- 他の部位が動かないように注意しながら、PIP関節とDIP関節のみ屈曲・伸展を行う。

- 1日あたり10〜15回を1セットとし、2〜3セットを目安に実施。

活用場面

- 訪問リハや通所リハでの自主トレ支援

- 急性期〜生活期での訓練資料として

- 高齢者や脳血管障害後の手指機能訓練

- 評価・記録時の補助資料としての活用

注意点と安全への配慮|代償動作を防ぎ、効果的な運動を

安全に実施するためのポイント

- MP関節は常に伸展位を保つこと

→ これが崩れると、正しい筋出力が得られません。

- 前腕や手首の不必要な屈曲・回旋は避ける

→ 関節外の代償により誤学習が生じます。

- 痛みや違和感がある場合はすぐに中止

→ 筋・腱の過負荷による損傷リスクを避ける

- 装具や補助具の使用も検討

→ 重度麻痺や拘縮のある方には、外部の安定装置が有効な場合もあります。

対象者の状態に応じて、セラピストによる手技的な誘導や口頭指示の組み合わせも効果的です。

現場での活用例|効果的な指導支援のためのアイデア

作業療法士(OT)の声

「通所利用者が、自宅で“正しく”取り組めているかの確認に重宝しています。家族指導にも使いやすいです。」

実例活用シーン

- 急性期病院:術後の可動域訓練に

- 回復期リハビリ病棟:自主訓練のプログラムに組み込み

- 生活期・在宅:在宅自主トレ支援として家族にも配布

手指の筋力・協調性に課題がある対象者においても、本素材により運動パターンの定着や可動域の維持向上が期待されます。

まとめ|細部の積み重ねが、手の機能回復を支える

手指のPIP・DIP関節運動は、一見すると小さな動きに見えますが、日常動作の質を大きく左右する極めて重要な運動です。

本素材は、その動きを正確かつ継続的に行えるよう、視覚的・実践的に作成されたトレーニング支援プリントとなっています。

リハビリ専門職の方々にとって、評価・指導・再指導の各場面で役立つ内容となっており、対象者の「できた」という実感を引き出すことが可能です。