このプリントは医療従事者の監修のもと作成されたもので、あくまで自主トレーニングの補助資料です。無理のない範囲で行い、症状や痛みがある場合は医療機関に相談しましょう。

はじめに

肩甲骨の運動制御は、上肢の機能回復に直結する重要なリハビリテーション要素のひとつです。特に、肩甲骨の挙上動作(いわゆる“肩すくめ”運動)は、僧帽筋の強化や筋緊張の調整を目的とした自主トレーニングとして広く使用されています。

本記事では、肩甲骨の挙上運動を補助動作付きで実施する方法とその効果、活用ポイント、注意事項について解説し、専門職の皆様が現場での指導に活用できるイラスト素材の無料ダウンロードもご案内します。

※本プリントは医療行為を目的としたものではありません。使用に際しては、体調や症状に応じて無理のない範囲で行ってください。

内容と目的

■ 内容

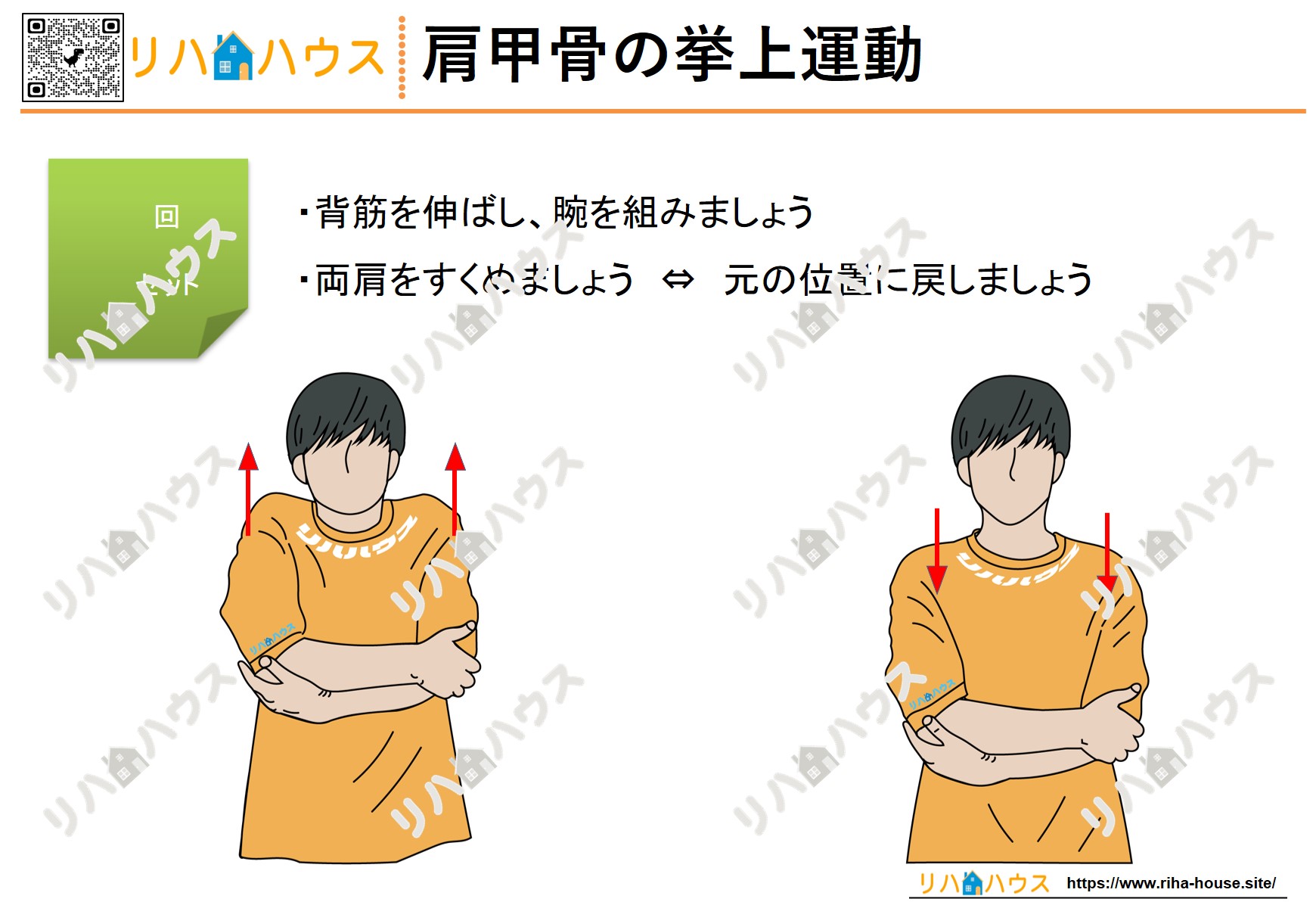

本素材は「肩甲骨の挙上運動(肩のすくめ運動)」を視覚的にわかりやすく表現したもので、両肩を耳の方向へ引き上げ、ゆっくりと元の位置に戻す動作を繰り返すシンプルなトレーニング内容となっています。

補助付きバージョンとして、手を組んだ状態で動作を行う姿勢をイラスト化しています。これにより、上肢の安定性が確保され、対象者の筋力や運動協調性に応じて調整が可能です。

■ 目的

この運動には以下の目的があります:

- 僧帽筋の筋力強化

特に上部線維の活動を促し、肩甲骨の挙上機能を回復・維持します。 - 筋緊張の抑制

持続的な軽運動によって筋収縮と弛緩のリズムが生まれ、緊張のバランスを整える効果が期待されます。 - 姿勢制御の改善

肩甲帯と体幹との連動性を高め、座位や立位でのバランス向上にも寄与します。

運動方法と活用方法

■ 実施方法

- 姿勢の準備

背筋を伸ばし、胸を開いた安定した姿勢をとります。座位・立位いずれでも可能ですが、はじめは座位での実施を推奨します。

- 両手を組む

前方または腹部前面で両手を組み、肘を軽く伸ばした状態を保ちます。手を組むことで上肢全体の一体感が生まれ、肩甲骨の運動が意識しやすくなります。

- 肩をすくめる動作

両肩を同時にゆっくりと耳の方向へ引き上げます。最大可動域まで到達したら、そこで1~2秒静止して筋収縮を感じ取りましょう。

- ゆっくり戻す

元の位置に向かって、肩をゆっくりと降ろします。この動作を10~15回、無理のない範囲で行いましょう。

■ 活用の場面

- 日常生活における肩こり予防

- 脳血管疾患後の肩周囲筋の活性化

- 上肢麻痺側への軽運動導入

- 高齢者の自主トレーニング支援

指導場面においては、動作中の僧帽筋の収縮を触診しながら行うと、患者自身も動作への理解が深まりやすくなります。

注意点と安全への配慮

補助付きの肩甲骨挙上運動は比較的安全性の高い運動ですが、以下の点に注意を払いながら指導・実施することが重要です。

- 呼吸を止めない

動作中に息を止めてしまうと血圧が上昇しやすいため、自然な呼吸を維持するよう促します。

- 疼痛への配慮

肩関節周囲に炎症や不快感がある場合は中止するか、可動域を制限して実施してください。

- 動作の速さ

動作はゆっくりと大きく行い、反動を使わないように注意します。

- 筋緊張の過剰反応

筋緊張が高まりやすい対象者には、反復回数や強度を適切に調整し、過度な負荷を避けましょう。

- 支援が必要な場合

筋力やバランスの不安がある場合には、介助者が側方で見守る、あるいは後方支持を設けることも有効です。

まとめ

肩甲骨の挙上運動(肩のすくめ運動)は、僧帽筋の活動を効果的に引き出すと同時に、肩関節・肩甲骨周囲の可動性と安定性を高めるうえで非常に有効な自主トレーニングです。補助付きの実施法により、安全性と再現性が高まり、対象者の理解と実行も促進されやすくなります。

リハハウスでは、本運動を含む多彩なリハビリ支援用イラスト素材を無料で提供しています。臨床現場における説明資料として、また自宅での自主トレ支援として、ぜひ本素材をご活用ください。