このプリントは医療従事者の監修のもと作成されたもので、あくまで自主トレーニングの補助資料です。無理のない範囲で行い、症状や痛みがある場合は医療機関に相談しましょう。

はじめに|肩関節屈曲運動の重要性とは?

肩関節は、上肢の動作において中心的な役割を担う関節であり、その可動域と筋力の維持・向上は、日常生活動作(ADL)を支えるうえで欠かせない要素です。特に、洗顔、整髪、食事、更衣動作など、肩の屈曲動作が制限されると生活の質(QOL)が著しく低下することが知られています。

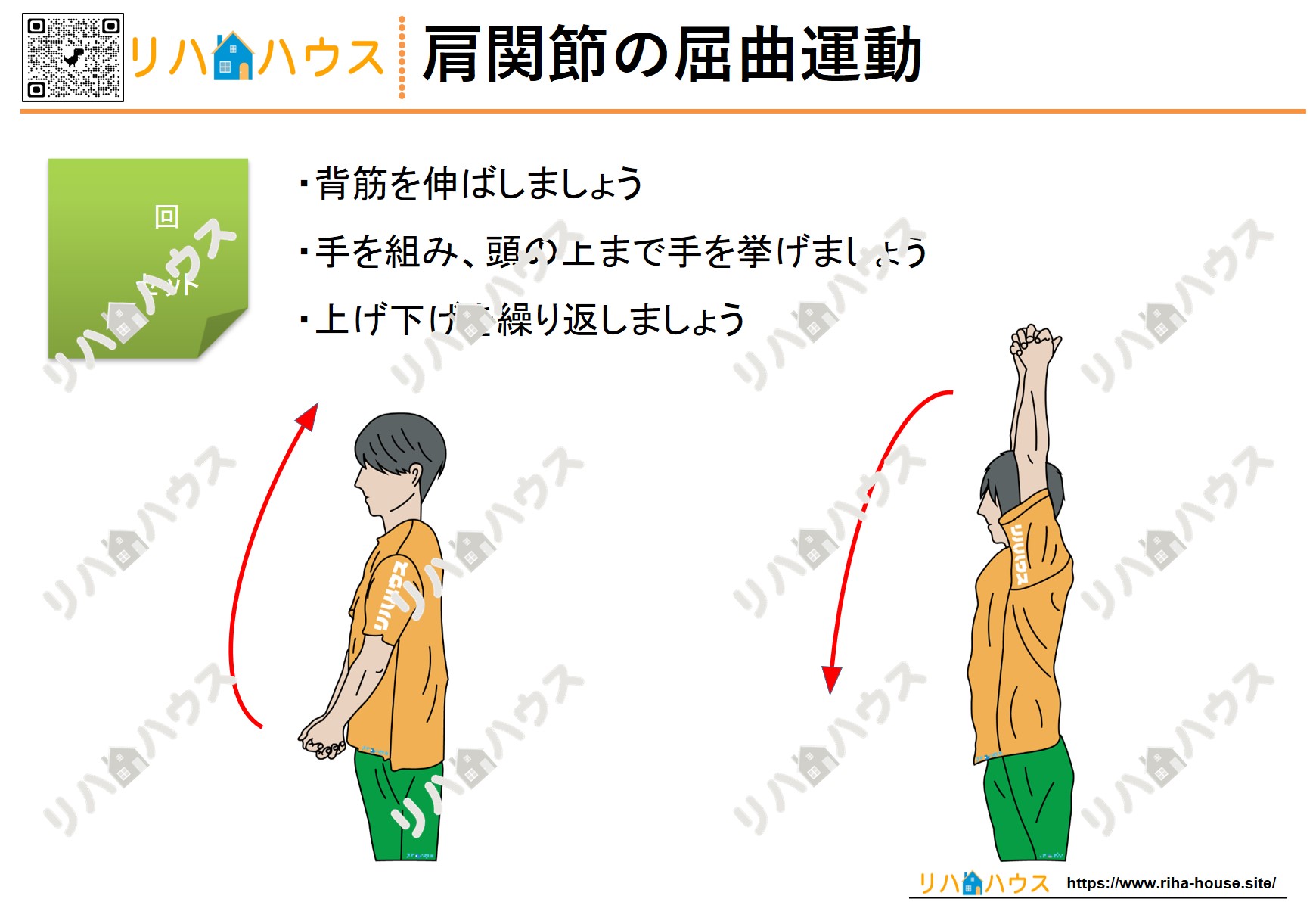

今回ご紹介する「肩関節屈曲運動(両手組み)」の自主トレ素材は、肩関節屈曲の筋力強化および関節可動域の改善を目的とした訓練です。両上肢を連動させることで左右の筋出力バランスを整えつつ、安全に挙上運動を行えるように工夫された内容となっています。

本プリントは、リハビリ専門職が患者指導に活用できる視覚的資料として設計されており、在宅での自主トレーニングにも適しています。

※本プリントは医療行為を目的としたものではありません。使用に際しては、体調や症状に応じて無理のない範囲で行ってください。

内容と目的|肩関節の可動性と筋力を同時にアプローチ

主な内容

- 肩関節屈曲運動

- 両手を組んだ状態での挙上動作

- 肘伸展位での上下運動の反復

両手を組むことで一方の上肢を補助に使えるため、片側麻痺や術後の回復初期においても導入しやすい特徴があります。また、肩の屈曲と同時に肘の伸展を促すことで、上肢全体の協調的な運動パターンが引き出されます。

運動の目的

- 三角筋前部の筋力強化

- 肩関節屈曲方向の関節可動域(ROM)の拡大

- 上肢の持久力向上と左右差の軽減

- 肩関節の安定性向上による日常生活動作の支援

この運動は、単なる関節可動域訓練にとどまらず、筋力トレーニングの初期アプローチとしても有効です。可動域が制限されがちな高齢者や整形外科術後の患者などにも、柔軟に対応できます。

運動方法と活用方法|自主トレーニングの現場導入例

基本的な運動手順

- 椅子またはベッドに座位で姿勢を整える

- 両手の指を組み、手のひらを前に向ける

- 肘をしっかりと伸ばした状態で、両手をゆっくりと頭上まで挙上する

- 挙上後、ゆっくりと元の位置まで下ろす

- この動作を10〜15回程度、無理のない範囲で反復

動作の速度は、対象者の筋力や柔軟性に応じて調整します。挙上が困難な場合は、目線の高さまでの動作でも問題ありません。継続的な実施により、次第に可動域が広がっていくことを目指します。

活用方法と対象者

- 病棟・外来での運動指導時の補助教材として

- 在宅リハビリの際にプリントを配布してセルフトレ指導

- 訪問リハビリにおける介入後のホームプログラムとして

- 施設リハビリ(デイケア・デイサービス)での自主トレ用紙として

特に、視覚的に説明が難しい対象者(高齢者、認知症軽度)においては、イラストによる具体的な動作例が理解を促し、実施の定着に貢献します。

注意点と安全への配慮|リスク管理と正確な指導のために

運動指導を行う際には、以下の点に十分配慮する必要があります。

姿勢の確認

- 反り腰(腰椎過伸展)に注意する

- 挙上動作に伴い腰部を反らせてしまうと、腰部への負担が増大します。背筋を伸ばし、骨盤を立てた姿勢を保持するよう指導します。

肘伸展の保持

- 肘をしっかり伸ばすことで運動効果を高める

- 肘が曲がっていると肩関節の運動が十分に引き出せず、目的とする可動域訓練が不十分になります。動作中に肘の角度を意識してもらうことが大切です。

疼痛と疲労への配慮

- 痛みがある場合は運動を中止

- 疼痛が強い場合、炎症や組織損傷の可能性もあるため、無理な実施は避けるべきです。

- 疼痛が強い場合、炎症や組織損傷の可能性もあるため、無理な実施は避けるべきです。

- 回数や負荷は個別に調整する

- 筋力・体力に応じて段階的に負荷を増やす方が安全です。

呼吸の確認

- 動作中に呼吸を止めない

- 息を止めることで血圧上昇や疲労感が増すリスクがあります。自然な呼吸を促す指導を徹底しましょう。

まとめ

「肩関節屈曲運動(両手組み)」は、リハビリ場面で非常に汎用性の高いエクササイズであり、関節可動域の拡大と筋力強化の両面から上肢機能の改善を支援します。

視覚的にわかりやすいイラスト素材は、専門職が現場で指導する際の補助ツールとしても、患者が自宅で継続的に運動を行うためのガイドとしても有効です。安全性にも配慮された内容となっており、術後・麻痺・拘縮予防など、幅広い対象者に対応できます。

ぜひ、日々の臨床や自主トレーニング支援にご活用ください。