このプリントは医療従事者の監修のもと作成されたもので、あくまで自主トレーニングの補助資料です。無理のない範囲で行い、症状や痛みがある場合は医療機関に相談しましょう。

はじめに|足のアーチ構造を整える重要性とトレーニング素材の役割

足部の縦アーチや横アーチの崩れは、立位・歩行時の重心移動を不安定にし、足底痛や膝・腰への負担増加、さらには転倒リスクの上昇にもつながります。とくに高齢者や長時間立ち仕事を行う方、扁平足や開張足などの足部変形を有するケースでは、アーチ構造の再教育が重要な介入ポイントとなります。

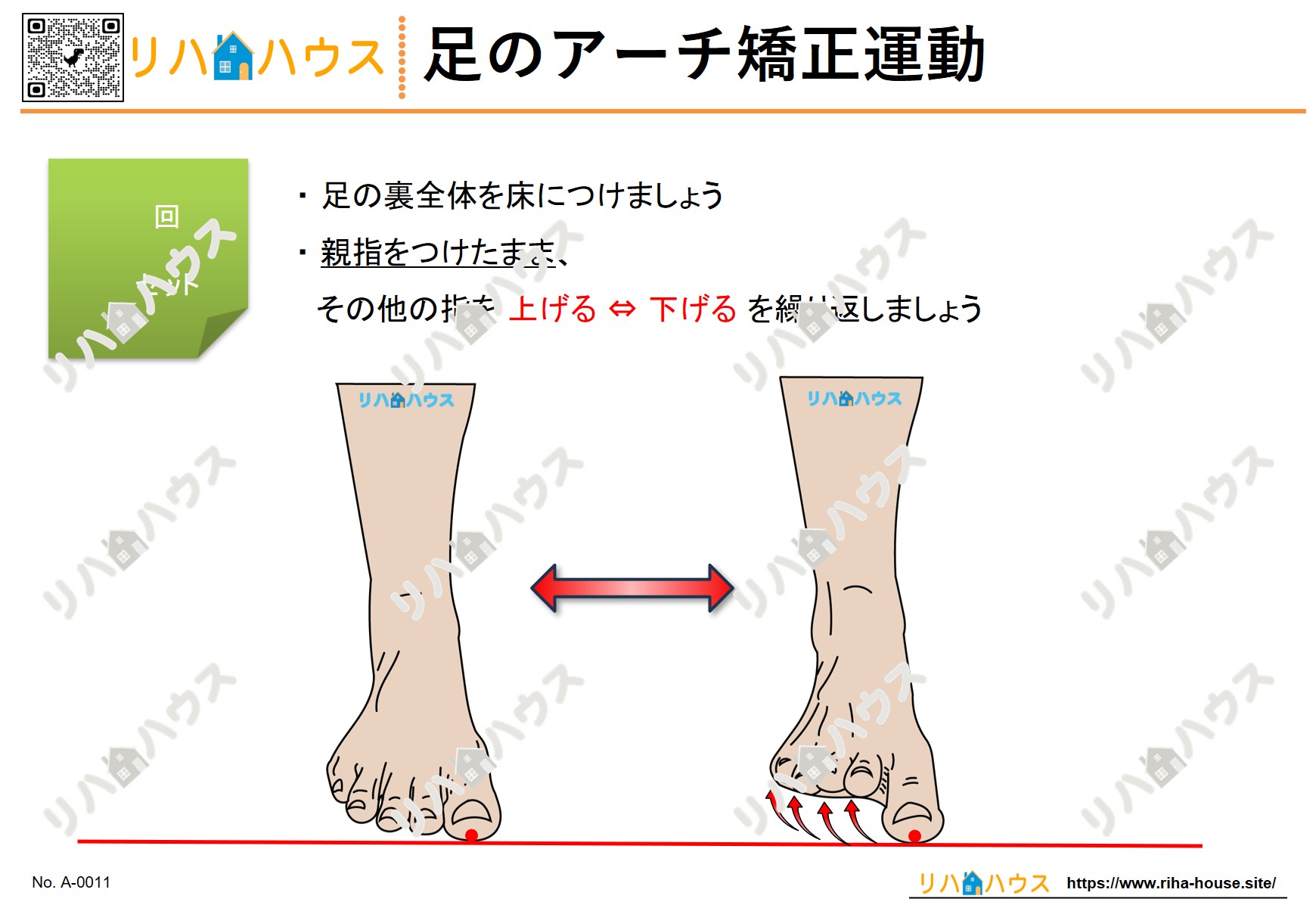

そこで活用できるのが、足のアーチ矯正(修正)練習です。本練習では、母趾を接地したまま他の足趾を操作するという足部内在筋の随意的な活性化を目的とし、後脛骨筋や長趾屈筋などの重要な支持筋群も併せて促通します。

本記事では、無料でダウンロード可能なイラスト付きプリント素材を活用しながら、足のアーチ構造を再教育する実践的な内容と、その活用方法について詳述します。

※本プリントは医療行為を目的としたものではありません。使用に際しては、体調や症状に応じて無理のない範囲で行ってください。

内容と目的|足部アーチの再構築をめざしたターゲット筋と効果

練習内容

- 足底全体を床に接地した状態で、母趾を接地したまま示趾~小趾を上下に動かすという、動的なアーチ再教育エクササイズです。

トレーニングの目的

- 内在筋群の強化

・足部の骨間筋・虫様筋を含む細やかな筋群の促通

・アーチ構造の内的支持力を強化

- 主要な足部支持筋の再教育

・後脛骨筋:内側縦アーチの保持に不可欠

・長母趾屈筋/長趾屈筋:足底の支点形成と踏み返しの安定性向上

・前脛骨筋:足部の前方支持力と歩行時の衝撃緩和

- 足趾の選択的運動制御訓練

足趾を個別に操作することで、足底筋群の協調性と巧緻性が高まり、重心の安定や歩行時の推進力が改善します。

- 足底感覚の入力と固有受容器の刺激

静的接地と動的操作を組み合わせることで、足底の感覚情報を高め、バランス反応の質向上にも寄与します。

運動方法と活用方法|現場・在宅での応用を支えるイラストプリント

基本的な実施方法

- 椅子に座り、両足を床にしっかり接地させる

- 母趾と踵を床につけたまま、示趾~小趾をゆっくりと上げる

- 再びゆっくりと下げて、接地させる

- これを5~10回、1~2セット実施

- 反対足も同様に実施する

視覚的な理解を助けるために、無料ダウンロード可能なイラスト付きプリントを併用することで、対象者が運動の意図や姿勢を正確に把握しやすくなります。

臨床・在宅での活用例

- 通所リハビリや訪問リハビリでの自主トレ課題

- 整形疾患術後の足部機能再獲得訓練

- 偏平足や外反母趾予防としての運動指導

- 子どもの足育指導(選択的足趾運動として応用可能)

高齢者や小児など、動作学習が難しい対象者には、イラストによる視覚支援がモチベーションや理解力の向上につながります。

注意点と安全への配慮|実施上のリスクとその予防策

- 母趾や踵が床から浮かないよう注意

目的である内在筋トレーニングが適切に行われなくなる可能性があります。常に「接地ポイントを保持」するよう声かけや補助を行いましょう。

- 動作はゆっくりと、丁寧に繰り返す

速い動作や反動を伴うと、協調性が損なわれてしまいます。丁寧に動かすことで、神経系への再教育効果が高まります。

- 筋緊張の高い方は慎重に開始

痙性がある方は、過度な努力で攣縮を誘発することがあります。可能であれば、先行して足底マッサージなどを導入しましょう。

- 運動中の痛みや違和感に留意

足底腱膜炎や種子骨障害などの既往がある方は、負荷量や可動域を抑えながら調整する必要があります。

- 正しい姿勢の保持を促す

骨盤が後傾していたり、足が外旋位になると、足趾の動きに影響します。骨盤と膝の角度にも留意し、ニュートラルな座位を確保してください。

まとめ|アーチを支える力を育てる、自主トレの第一歩

足部アーチの構造は、立位や歩行だけでなく、姿勢保持全体に密接に関わっています。足部内在筋やアーチ形成筋の活性化は、運動機能全体の土台を整える介入とも言えます。

本記事で紹介した「足のアーチ矯正練習」は、複雑な道具を必要とせず、安全に自宅でも取り組めるトレーニングであり、リハビリの初期段階や予防的アプローチにも有効です。

リハハウスでは、こうした専門的なリハビリ素材を、無料ダウンロード可能なイラスト付きプリントとして配布しています。現場での指導や患者・利用者への説明資料として、ぜひご活用ください。