このプリントは医療従事者の監修のもと作成されたもので、あくまで自主トレーニングの補助資料です。無理のない範囲で行い、症状や痛みがある場合は医療機関に相談しましょう。

はじめに|つま先立ちトレーニングの意義と目的

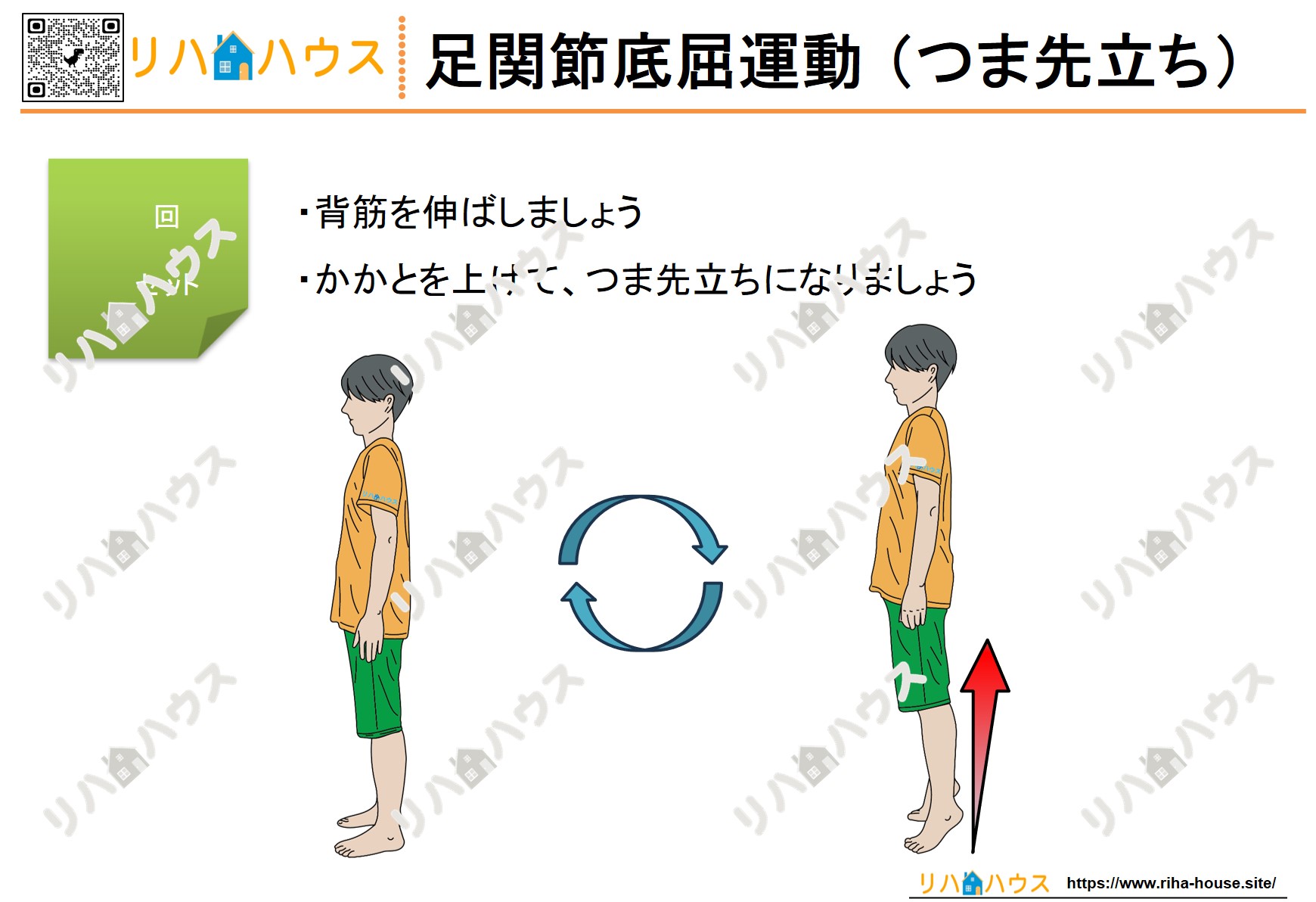

足関節底屈運動、いわゆる「つま先立ち動作」は、下腿三頭筋(腓腹筋・ヒラメ筋)の筋力を高める基本的かつ重要な運動の一つです。この筋群は、立位保持・歩行時の蹴り出し・階段昇降など、移動機能に直結する運動に大きく関与します。

本記事で紹介する無料ダウンロード可能な自主トレ素材は、イラスト付きプリント形式で視覚的にもわかりやすく、患者指導や在宅トレーニング支援に役立ちます。臨床の現場でもすぐに活用できる内容で、理学療法士・作業療法士・トレーナーの方々にとって有用な資料となるでしょう。

※本プリントは医療行為を目的としたものではありません。使用に際しては、体調や症状に応じて無理のない範囲で行ってください。

内容と目的|腓腹筋・ヒラメ筋を中心とした筋力強化

このプリントは、「足関節底屈運動(つま先立ち)」に特化した自主トレーニング素材です。立位姿勢での非荷重補助動作なしという形式で、バランス機能と下腿筋の筋力を同時に促進することが狙いです。

目的1:腓腹筋・ヒラメ筋の筋力強化

- 腓腹筋:膝関節と足関節の二関節筋であり、ジャンプ動作や素早い蹴り出しに寄与。

- ヒラメ筋:遅筋線維が多く、立位保持など持久的活動に関与。転倒予防や安定性向上に寄与します。

目的2:バランス保持能力の向上

- 支持物なしでの実施は体幹や足部の安定性向上を図り、神経筋協調性(ニューロマスキュラーコントロール)の強化にもつながります。

このように、下肢の筋力とバランス能力の両面にアプローチできる点が、つま先立ちトレーニングの大きな特徴です。

運動方法と活用方法|現場で活かせる具体的アプローチ

基本的な実施手順

- 肩幅程度に足を開き、直立姿勢をとります。

- 支持物(手すり・椅子の背など)を使わずに、かかとをゆっくりと持ち上げていきます。

- 最大限に足関節底屈した位置(つま先立ち)で2〜3秒保持。

- ゆっくりとかかとを床に戻します。

- 10回1セットを目安に、1日2〜3セットを推奨。

※筋力やバランス能力に応じて回数・セット数を調整してください。

活用方法

- リハビリ室での機能訓練

- 訪問リハビリ・デイサービスでの自主トレ支援

- 退院後の在宅トレーニング継続資料として

本素材は無料でダウンロード可能なイラスト付きプリント形式で、動作指導や家族への説明にも役立ちます。患者理解度の向上や運動継続のモチベーションアップにもつながります。

注意点と安全への配慮|運動効果を高めるためのチェックポイント

動作時の注意点

- 体幹が前後左右に揺れないよう、重心をまっすぐ足底に落とす意識を持たせましょう。

- かかとを上げる高さは個人差あり。痛みやふらつきがある場合は、無理のない範囲で行うことが大前提です。

- 支持物なしでの実施が不安定な方には、段階的に実施方法を調整することが必要です(初期は手すり使用→徐々に支持解除へ)。

安全配慮のための環境整備

- 滑りやすい床・カーペットは避ける

- 転倒リスクのある方には介助者を配置

- 靴を履いた状態での実施(滑り止め効果)も有効

リスク評価のうえ、適切な環境での指導と観察が求められます。安全を考慮した上で運動指導を行うことが大切です。

まとめ|日常生活動作(ADL)に直結する筋力強化を支援

つま先立ち運動は、移動・立位・階段昇降・バランス保持といった日常生活動作の基盤を支える重要なトレーニングです。特に、腓腹筋・ヒラメ筋の機能向上は、転倒リスクの軽減や歩行能力の維持・改善に直結します。

今回ご紹介した【つま先立ち筋トレ|足関節底屈のリハビリ用イラスト素材】は、無料でダウンロード可能なプリント形式で、臨床指導や自主トレ支援に最適な構成となっています。視覚的にも理解しやすく、対象者のレベルに応じて柔軟に対応可能です。

ぜひ、現場でのリハビリ計画や自主トレーニング支援にお役立てください。