このプリントは医療従事者の監修のもと作成されたもので、あくまで自主トレーニングの補助資料です。無理のない範囲で行い、症状や痛みがある場合は医療機関に相談しましょう。

はじめに|歩行や立位の安定性に欠かせない足関節運動

足関節は、歩行や立位保持、階段昇降といった基本的な日常動作において極めて重要な役割を担っています。特に足関節の底屈(つま先を下げる動き)と背屈(つま先を上げる動き)は、スムーズな歩行やバランス維持に直結する運動であり、これらの可動域や筋力の低下は、つまずきや転倒リスクの増加につながる恐れがあります。

本記事では、リハビリテーションの現場や在宅トレーニングで活用できる「足関節の底屈・背屈運動」に焦点を当てた自主トレ素材をご紹介します。無料でダウンロード可能なイラスト付きプリントとともに、安全で効果的な指導ができるよう、目的、実施方法、注意点について詳しく解説いたします。

※本プリントは医療行為を目的としたものではありません。使用に際しては、体調や症状に応じて無理のない範囲で行ってください。

内容と目的|下腿筋の機能を高めるシンプルかつ効果的な運動

運動内容

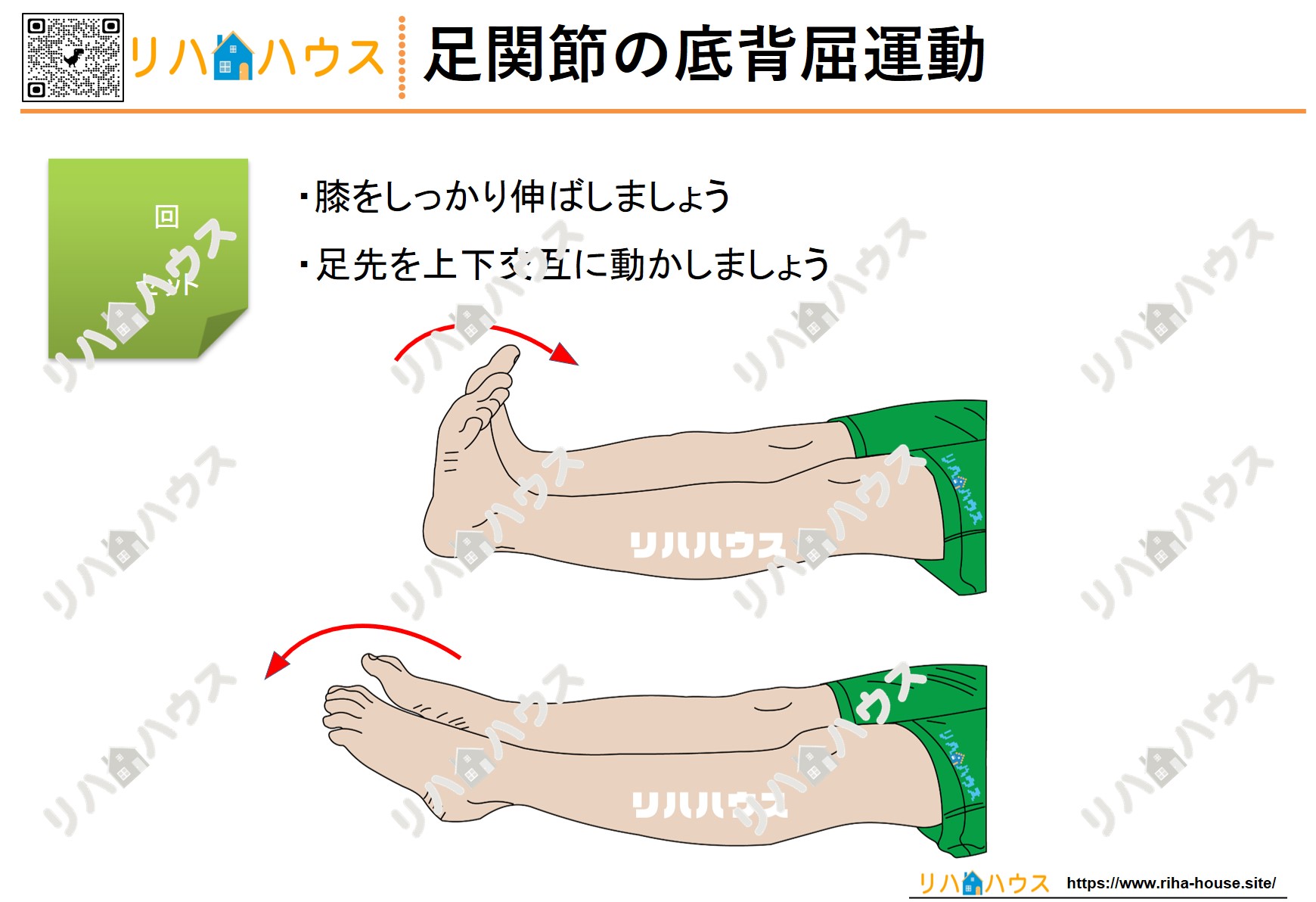

- 足関節底屈運動:つま先を床の方向へ押し出す動き(例:バレエのポワントのような動作)

- 足関節背屈運動:つま先を天井方向へ持ち上げる動き(例:かかと歩きのような動作)

この運動では、膝関節を伸展した状態(伸ばした姿勢)で足関節の可動運動および筋トレを行います。

目的

- 前脛骨筋の強化(背屈)

歩行時のスウィング相でつま先を引き上げる筋肉。筋力低下があると、フットスラップやつま先引っかかりのリスクが高まります。

- 下腿三頭筋の強化(底屈)

立位保持や踏み込み動作に関与。筋力の維持は、立ち上がりや階段昇降、坂道歩行などに不可欠です。

- 足関節可動域の維持・改善

足関節の柔軟性は、足部の接地安定性や荷重移動を円滑にし、歩行時の推進力を生み出します。

このように、足関節の底屈・背屈運動は、下肢機能全体に直結する極めて重要な運動であり、リハビリ初期から長期的フォローにおいても活用可能です。

運動方法と活用方法|無理なく継続できる自主トレーニング

基本的な運動方法

- 座位または仰臥位で膝を伸ばす

床や椅子に座り、膝をしっかりと伸ばします。必要に応じて膝下にタオルを入れて支えても構いません。

- 足関節の背屈運動(つま先を上に)

つま先をゆっくりと天井方向へ持ち上げて、5秒ほど保持します。その後、元の位置へ戻します。

- 足関節の底屈運動(つま先を下に)

今度はつま先を床の方向へ伸ばして、同じく5秒保持し、ゆっくり戻します。

- 反復回数

各方向10回を目安に、1日2〜3セット程度行います。対象者の状態に応じて調整してください。

活用方法の工夫

- 在宅リハビリとして

ベッド上や椅子上でも容易に実施できるため、在宅ケアや通所リハでも取り入れやすいメニューです。

- 入浴前後のルーチンとして

入浴前後のタイミングで実施することで、筋肉の柔軟性が高まり、より可動域が広がりやすくなります。

- 高齢者の転倒予防に

背屈筋力の低下は高齢者の転倒要因の一つです。継続的な実施が転倒リスクの軽減につながります。

注意点と安全への配慮|膝伸展位を正しく保つことが重要

この運動はシンプルでありながら、正確なフォームで行うことが安全性と効果の鍵を握ります。

実施時の注意点

- 膝関節が屈曲しないように注意

膝が曲がってしまうと、下腿三頭筋や前脛骨筋への負荷が適切にかからず、効果が薄れる可能性があります。

- ゆっくりとした動作を心がける

勢いをつけた動作は、足関節への過剰な負担や筋の緊張を引き起こすことがあります。静的にゆっくりと行いましょう。

- 運動中の痛みや違和感がある場合は中止

筋肉痛や軽度の疲労感は許容範囲ですが、鋭い痛みやけいれんなどが見られる場合は中止し、医療職への相談を推奨します。

- 呼吸は止めずに自然に

力を入れる場面でも呼吸を止めないように指導し、全身のリズムを保つことが望ましいです。

まとめ|足関節運動は歩行機能の土台を支える重要トレーニング

足関節の底屈・背屈運動は、歩行、バランス保持、立位の安定性といった多様な機能を支える重要な運動です。特に高齢者や疾患後の機能低下が懸念される対象者においては、早期から積極的に取り入れたい自主トレメニューといえるでしょう。

本素材では、視覚的にも理解しやすいイラストを用いて、対象者自身が運動をイメージしながら安全に実施できることを意識しています。臨床現場や在宅支援の場で、指導ツールとしてぜひご活用ください。